汽车电子控制技术是汽车技术与电子技术结合的产物。近半个世纪以来,汽车电子控制技术飞速发展的根本动力和原因包括两个方面:一方面是全球能源紧缺、环境保护和交通安全问题,促使汽车油耗法规、排放法规和安全法规的要求不断提高;另一方面是电子技术水平不断提高。汽车油耗法规和排放法规促进了汽车发动机电子控制技术的发展,汽车安全法规促进了汽车底盘和车身电子控制技术的发展。随着汽车油耗法规、排放法规和安全法规要求的不断提高,汽车发动机燃油喷射电子控制系统、防抱死制动系统和安全气囊系统已经成

为国内外轿车的标准装备。

汽车电子化程度高低已经成为当今世界衡量汽车先进水平的重要标志。目前,在工业发达国家生产的汽车上,每辆车上电子装置的平均成本已占整车成本的30%~35%。在一些豪华轿车上,电子产品的成本已占整车成本的50%以上。

汽车制造商普遍认为:增加汽车电子装置数量,促进汽车电子化是夺取未来汽车市场的有效手段。汽车设计人员普遍认为:电子技术在汽车上的应用,已经成为汽车设计研究部门考虑汽车结构革新的重要手段。现代汽车电子化、智能化和网络化使汽车已不仅仅是一个代步工具,而且具有交通、娱乐、办公和通信的多种功能。

汽车电子控制系统的核心是电子控制单元(ECU)。ECU由微型计算机、输入、输出及控制电路等部分组成,其核心是单片机。单片机是单片微型计算机( Single Chip MicroComputer)的简称,也称为微处理器( Micro Processor Unit,MPU)或微控制器( MicroController unit,MCU)。它是微电子技术和集成电路IC技术迅速发展的结晶,是在一块硅片上集成了CPU、RAM与ROM、输入/输出端口的数字处理系统。从广义上说,MCU和MPU两者都是基于微型计算机技术的产品,其发展过程也是相辅相成的。但从专业技术上来讲,两者是有区别的。MPU通常是指微型计算机中的核心芯片,其主要用途是科学计算与管理、数据处理、图像分析、数据库、人工智能、数字模拟与仿真等。在全球MPU制造商中,英特尔公司始终保持着领先地位,从20世纪70年代初开始,推出了从4位到32位的逐代产品,大家熟悉的有286、386、486、奔腾2/3/4等,对全球的计算机技术发展做出了巨大的贡献。而MCU是主要用于控制目的的一种专业微处理器,要求以MCU构成的系统成本低而且能够适应各种现场环境,便于普及推广,有实时、快速的外部响应

,能迅速采集到应用现场的大量数据,做岀逻辑判断与推理后实现对被控对象的参数调整,达到智能控制的目的。

一、汽车电子控制技术发展的过程:

汽车电子控制技术的发展过程大致可分为模拟电子电路控制、微型计算机控制和车载局域网控制三个阶段。

第一阶段(1953~1975年):模拟电子电路控制阶段,即采用分立电子元件或集成电路组成电子控制器进行控制。汽车电子设备主要采用分立电子元件组成电子控制器,从而揭开了汽车电子时代的序幕。主要产品有二极管整流式交流发电机、电子式电压调节器、电子式点火控制器、电子式闪光器、电子式间歇刮水控制器、晶体管收音机、数字时钟等。

第二阶段(1976~199年):微型计算机控制阶段,即采用模拟计算机或数字计算机进行控制,控制技术向智能化方向发展。汽车电子设备普遍采用8位、16位或32位字长的微处理器进行控制,主要开发研制专用的独立控制系统和综合控制系统。该阶段主要产品有微机控制发动机点火系统、电子控制发动机燃油喷射系统、发动机燃油喷射与点火综合控制系统、发动机空燃比反馈控制系统、巡航控制系统、电子控制自动变速系统、防抱死制动系统、牵引力控制系统、四轮转向控制系统、车身高度自动调节系统、轮胎气压控制系统、安全气囊系统、座椅安全带收紧系统、自动防追尾碰撞系统、前照灯光東自动控制系统、超速报警系统、车辆防盗系统、电子控制门锁系统、自动除箱系统、通信与导航协调系统、安全驾驶监测与警告系统、故障自诊断系统等。

第三阶段(2000年以后):车载局域网控制阶段,即采用车载局域网( Local Area net-

work,LAN)对汽车电子控制系统进行控制。国内外中高档轿车目前都已开始采用车载局域网(LAN)技术。采用LAN技术的国外轿车有奔驰、宝马、大众、保时捷、美洲豹、劳斯莱斯等系列。例如,在 BMW AG(宝马公司)2004年新推出的宝马7系列轿车上,就装备了70多个微处理器(电控单元),利用8种车载局域网分别按这些电控单元的作用连接起来。其中,连接多媒体装置的网络就选用了多媒体定向系统传输网( Media Oriented Sys-tem Transport,MOST)。MOST协议是21世纪车载多媒体设备不可缺少的高速网络协议国内采用LAN技术的有一汽奥迪A6L、上海帕萨特B5、广州本田、东风雪铁龙等轿车。

汽车采用网络技术的根本目的:一是减少汽车线束;二是实现快速通信。随着汽车上安装的电子设备的不断增多,这就给汽车采用计算机网络技术创造了条件。

二、单片机的发展过程:

单片机从20世纪70年代出现至今已经有40多年的历史,从最初的简单功能单片机发展到现在32位、64位的高性能微处理器,它的身影几乎已经融入人们生产生活的各个领域,从工业设备的自动化,到人们日常使用的各种通信产品,再到军工行业、卫星和载人航天等方方面面,都在发挥着难以替代的作用,并且成为产品附加值的重要来源。从它的发展历程上看,大体经历了四个发展阶段。

第一阶段(1971~1974年):单片机的初级阶段。1971年,英特尔公司首次宣布推出4004的4位微处理器。1974年12月,仙童公司推出了8位单片机F8,从此开创了单片机发展的初级阶段。F8单片机只包含了8位CPU、64B数据存储器和2个并行输入/输出接口,必须外加一片3815(内含1 KB ROM、1个定时/计数器和2个并行I/O口)才能构成个完整的微型计算机。

第二阶段(1974~1978年):低性能单片机阶段。此时的单

片机是真正的8位单片微型计算机,它具有体积小、功能全的特点,在单块芯片上已集成了CPU、并行口、定时器、RAM和ROM等。这一阶段,多数单片机已经不再需要加装其他芯片就可以单独运行了,真正实现了“单片”,所以从这一时期开始,单片机被正式命名为“ Single-Chip Microcomputer”。但是,它们的性能仍然较弱,属于低档产品。如1976年,英特尔公司推出的MCS-48单片机。

第三阶段(1978~1983年):高性能单片机阶段。此时的单片机品种多、功能强,一般片内RAM、ROM都相对增大,而且寻址范围可达64kB,并有串行输入/输出接口,还可以进行多级中断处理。1980年,英特尔公司在MCS-48的基础上推出的MCS-51,使单片机的应用跃上了一个新的台阶。由于其性能得到很大的提高,应用领域广,得到了迅速的普及,所以直到现在,它仍不失为单片机的主流机型。此后,各公司的8位单片机迅速发展起来,如 MOTOROLA(摩托罗拉)公司的6801系列等。

第四阶段(1983年至今):单片机的发展、巩固、提高阶段。单片机朝着高性能和多品种方向发展,1983年,英特尔公司开始推出MCS-96系列16位单片机,1988年,英特尔公司又推出了MCS-96系列中的8098/8398/8798单片机,使MCS-96系列单片机的应用更为广泛。20世纪90年代是单片机制造业大发展时期,这个时期的 MOTOROLA(摩托罗拉)、Intel(英特尔)、 ATMEI(爱特梅尔)、TI(德州仪器)、 MITSUBISHI(三菱)、HITA-CHI(日立)、 PHILIPS(飞利浦)、LG等公司也开发了一大批性能优越的单片机,极大地推动了单片机的应用。此阶段单片机的一个重要标志就是超8位单片机的各档机种增加了直

接数据存取通道、特殊串行接口等,而且近几年发展的单片机又增加了“看门狗”、A/D转换、D/A转换、LCD直接驱动等功能。例如80C552片内带8路10位A/D、2路PWM、1个输入捕捉和1个输出比较的16位定时器等。带LCD驱动的单片机有8xC055、83CL167/168、83CL267/268等,出现了单片机市场丰富多彩的局面。此阶段的主要特点是:片内面向测控系统外围电路增强,使单片机可以方便灵活地用于复杂的自动测控系统及设备。“微控制器”的称谓更能反映单片机的本质。

随着集成工艺的不断发展,单片机的集成度将更高,体积将更小,功能将更强,其应用前景将会更加广阔。

三、单片机的生产厂家及类别:

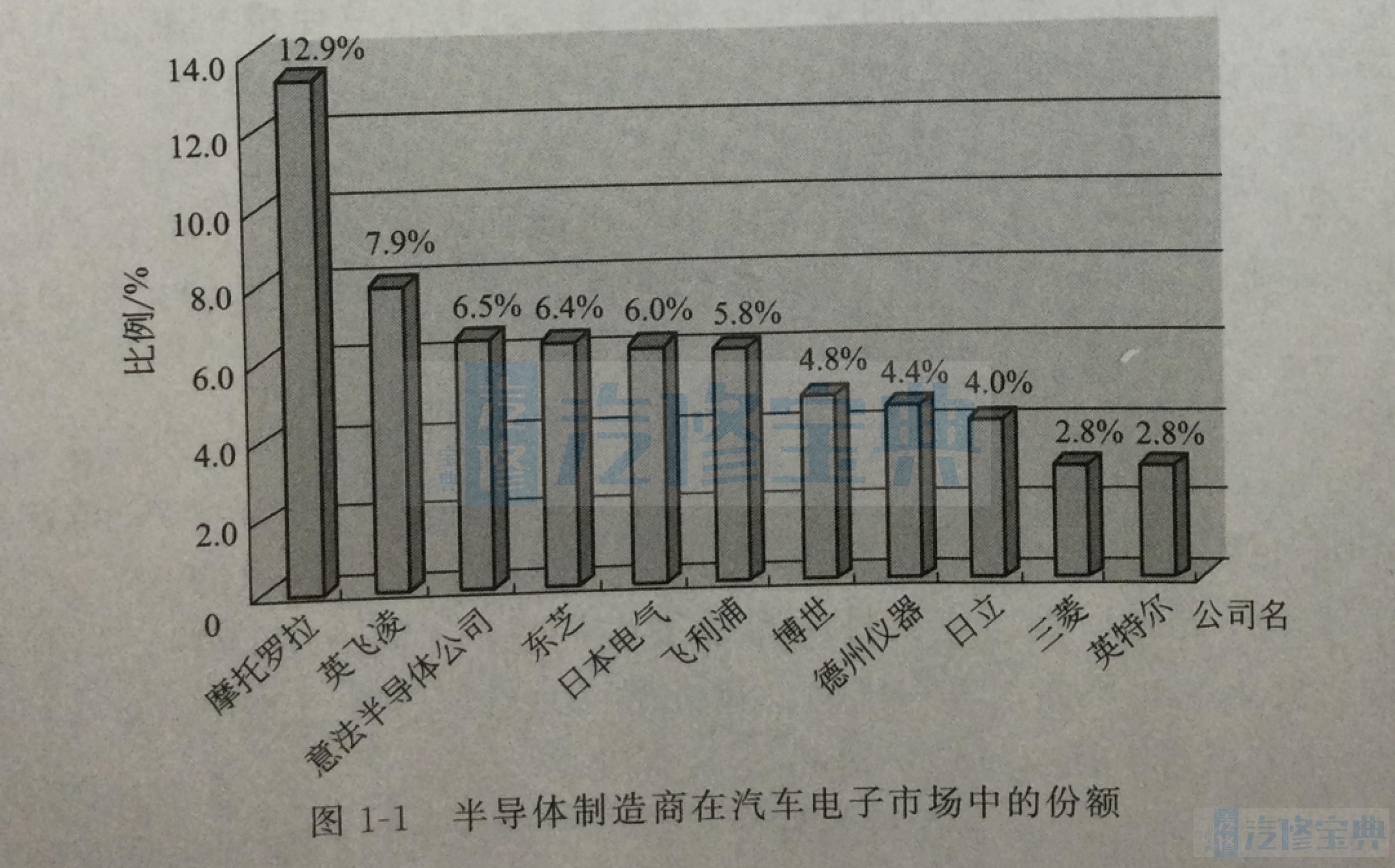

单片机从用途上可分为通用型单片机和专用型单片机两大类。专用型单片机是指用途比较专一,出厂时程序已经一次性固化好,不能再修改的单片机。这种单片机的生产成本很低,例如电子表里的单片机就是其中的一种。通用型单片机的用途很广泛,使用不同的接口电路和编制不同的应用程序就可实现不同的功能。通常所说的都是通用型单片机。通用型单片机是把片内的所有资源全部提供给用户使用。当今通用型单片机的生产厂家已不下几十家,品种有几百种之多。生产厂家主要有 MOTOROLA(摩托罗拉)、 Intel(英特尔)、ATMEL(爱特梅尔)、T1(德州仪器)、 MITSUBISH(三菱)、 HITACH1(日立)、PHILIPS(飞利浦)、 Microchip(美国微芯科技)、 Infineon(英飞凌)、NEC(日本电气)、Fujitsu(富士通)等。图1-1表示半导体制造商在汽车电子市场中的份额。国内芯片的研究开展较晚,但起步水平不低,以中国科学院为首的研究机构开发的“龙芯”系列芯片,已经具有相当的技术水平,并且在我国的一些关键领域开始采用。

1.Intel(英特尔)公司:

英特尔公司是最早的单片机生产厂商,8051是其最早、最典型的产品,由8051发展起来的MCS-51系列单片机包括许多品种,如8031、8051、8751、8032、8052、8752等,该系列其他产品都是在8051的基础上进行功能增减、改变而来的,人们习惯于用8051来称呼MCS-51系列单片机。MCS-51系列推出后,多家公司购买了8051的内核并生产以8051为

核心的单片机,使得以8051为内核的MCU系列单片机在世界上产量最大,应用也最广。

2. MOTOROLA(摩托罗拉)公司:

摩托罗拉是世界上最大的单片机厂商,生产的产品品种全,选择余地大,新产品多,在8位单片机方面有68HC05和升级产品68HC08。68HC05有30多个系列200多个品种,产量超过20亿片。8位增强型单片机68HC11也有30多个品种,年产量1亿片以上,升级产品有68HC12。16位单片机68HC16也有十多个品种。32位单片机683××系列也有几十个品种。近年来以 Power Pc、 Codfire、M.CORE等作为CPU,用DSP作为辅助模块集成的单片机也纷纷推出,目前仍是单片机的首选品牌。摩托罗拉单片机特点之一是在同样的速度下所用的时钟较英特尔类单片机低得多,因而使得高频噪声低,抗干扰能力强,更适合用于工控领域以及恶劣环境。摩托罗拉8位单片机过去策略是掩膜为主,最近推出OTP计划以适应单片机的发展,在32位机上,M.CORE在性能和功耗上都胜过ARM7。

3 ATMEL(爱特梅尔)公司:

爱特梅尔公司是世界上著名的高性能、低功耗、非易失性存储器和数字集成电路的一流半导体制造公司。爱特梅尔公司最令人瞩目的是它的 EEPROM电可擦除技术、闪速存储器技术和质量高、可靠性好的生产技术。在CMOS器件生产领域中,爱特梅尔公司的先进设计水平、优秀的生产工艺及封装技术一直处于世界的领先地位,这些技术用于单片机生产,使单片机也具有优秀的品质,在结构性能和功能等方面都有明显的优势。爱特梅尔公司生产的单片机是目前世界上一种独具特色而性能卓越的单片机。它在计算机外部设备、通信设备、自动化工业控制、宇航设备仪器仪表和各种消费类产品中都有着广泛的应用前景。其生产的AT90系列是增强型RISC内载 FLASH单片机,通常称为AVR系列。AT

91M系列是基于ARM7TDMI嵌入式处理器的 ATMEL16/32微处理器系列中的一个新成员,该处理器用高密度的16位指令集实现高效的32位RISC结构且功耗很低。另外 ATMAL的增强型51系列单片机目前在市场上仍然十分流行,其中AT89S51十分活跃。

4. Microchip(微芯科技)公司:

微芯科技公司生产的单片机是市场份额增长最快的单片机,其主要产品是16C系列8位单片机,CPU采用RISC结构,仅33条指令,运行速度快,且以低价位著称,一般单片机价格都在1美元以下。微芯科技公司生产的单片机没有掩膜产品,全部都是OTP器件(现已推出 FLASH型单片机)。微芯科技公司强调节约成本的最优化设计,是使用量大、档次低、价格敏感的产品。

5.TI(德州仪器)公司:

MSP430系列单片机是由德州仪器公司开发的16位单片机。其突出特点是超低功耗,非常适合于各种功率要求低的场合。有多个系列和型号,分别由一些基本功能模块按不同的应用目标组合而成。典型应用是流量计、智能仪表、医疗设备和保安系统等方面。由于其较高的性能价格比,应用已日趋广泛。

6.NEC(日本电气)公司:

日本电气公司生产的单片机自成体系,以8位机78K系列产量最高,也有16位、32位单片机。16位单片机采用内部倍频技术,以降低外时钟频率。有的单片机采用内置操作系

统。NEC的销售策略注重服务大客户,并投入相当大的技术力量帮助大客户开发新产品。

7. Fujitsu(富士通)公司:

富士通公司也有8位、16位和32位单片机,但是8位单片机使用的是16位的CPU内核。也就是说8位单片机与16位单片机指令相同,使得开发比较容易。8位单片机有著名的MB8900系列,16位单片机有MB90系列。富士通注重服务大公司和大客户,帮助大客户开发产品。

四、单片机的发展趋势:

纵观单片机技术数十年来的发展历程,不难发现其发展趋势是向着高集成度、大存储量、高性能、低功耗、引脚多功能化、小容量/低价格化、外围电路内装化和芯片专用化等几个方向发展。

(1)高集成度:随着集成电路制作工艺的不断发展和完善,特别是纳米级芯片的产生,芯片内部的元件数量将会适当增大,体积将会更小,价格也会不断降低。

(2)大存储量:以往单片机的片内ROM为1~4kB,片内RAM为128~256B,在某些特殊的控制场合,往往因为容量不够而不得不外接片外存储器进行扩充。为了适应特殊领域的要求,人们运用新工艺,使片内存储器大容量化,片内ROM已扩大到64kB,片内RAM已扩大到2kB。随着技术工艺的发展,片内存储器的容量还将进一步扩大。

(3)高性能:进一步改进CPU的性能,使指令运行的速度加快,位处理、中断和定时控制功能得到有效加强,采用流水线技术,加快运算速度并提高系统的可靠性(4)低功耗:单片机产品的低功耗是靠制作工艺的CMOS化来保证的。由于对低功耗的普遍要求,目前各厂商推出的产品都采用了CMOS工艺。这种工艺的好处可以从8051和80C51的对比中看到:8051的功耗为630mW,而80C51的功耗仅为120mW。随着由单片机所构成的控制系统的微缩化、迷你化,低功耗将是产品设计时首先要考虑的指标。

(5)引脚多功能化:随着芯片内部功能的增强和资源的丰

富,有限的引脚数量已经成为阻碍单片机发展的突出的问题,“一脚多用”的设计方案日益显示出其地位的重要性。

(6)外围电路内装化:开发单片机产品通常要根据系统设计的要求扩展外围的芯片,随着芯片集成度的不断提高和“以人为本”思想在单片机设计上的体现,今后要逐渐将各种外围功能器件都集成在片内。除了一般必须具有的CPU、ROM、RAM、定时/计数器等以外,还要将ADC、DAC、DMA控制器,以及脉冲信号发生器、监视定时器、LCD驱动器等集成到芯片内部。

尽管目前单片机品种繁多,但其中最为典型、销量最多的仍然是英特尔公司的MCS-51系列单片机,它功能强大、兼容性强、软硬件资料丰富,此系列单片机在我国也应用得最为广泛,直到现在仍不失为单片机中的主流机型。因此,本书仍将以讨论研究MCS-51系列单片机为主。

五、单片机在汽车电子控制系统中的应用:

每年,世界各国的汽车制造商都把各种新型的微控制器装在其新产品上,以提高车辆的性能和配置。装在外壳下和汽车凹槽深处的微控制器可以收集并交换信息,实现控制、优化和监测等功能,而这些功能在几年前还完全是靠机械方式来完成的。动力传动系统的微控制

器将发动机和变速器调配到最佳状态。安全处理器提醒驾驶员要系上安全带,有危险时向驾驶员报警,发生车祸时则弹出气囊。微控制器还可驱动电动机操作电动座椅、车窗和反射镜。驾驶员信息处理器按车辆诊断程序显示或报告引导信息和车辆通行情况。微控制器甚至还可记录下驾驶员的驾驶习惯。此外,在汽车娱乐系统和移动计算领域,微控制器也起着巨大作用。目前电子技术在汽车上的应用情况如图1-2所示。

在现代汽车中,电子设备比比皆是,涉及汽车的各主要部件,基本上可将其分为四类:

动力电子系统、安全与底盘电子系统、车身电子系统、信息与通信系统。

动力电子系统主要包括发动机管理和传动装置,这是汽车的核心。发动机控制系统越来越复杂,需要收集分布在汽车各处的传感器发出的信息,按照内嵌软件的指令进行实时计算,所以对主芯片单片机的运行速度、数据字长、寻址范围、与外部接口等方面不断提出新的要求。单片机的总线频率已经提高到几十兆赫,位数由8位向16位和32位升级。

以东芝单片机为例,运行同样的控制软件,32位单片机SH比16位单片机H8/500快4~5倍。运算速度的提高可以提高控制的实时性,完成更多的控制功能,还可以运行更复杂的控制算法,如基于模型的空燃比控制算法,各缸混合气分配均匀性控制算法,以及OBD-Ⅱ在线自诊断功能等。

由于控制软件功能强,因而程序量大,需要的存储器容量已经增加到几百kB。以前由硬件完成的许多功能,现在可用软件来替代。例如目前新的判缸算法就省去了凸轮轴位置传感器,通过计算歧管压力的波动可判断气缸的工作顺序。

安全与底盘电子系统的出现得益于半导体技术的发展,使司乘人员的安全更有保障,如目前ABS和安全气囊在各种档次的汽车中应用得相当普遍而不仅限于高档汽车。现在这些应用系统又需要进行更复杂的运算,因而使用了16位甚至32位微控制器。随着传感器输出信号可靠性的增强,还有可能进一步改进ABS和安全气囊的性能。例如与CMOS技术兼容的加速度传感器,使取样、保持和滤波器可集成在一块芯片上,滤波器的作用是提高发送至

微控制器的信号的精度。由于采用 Smart-MOS技术,可将诊断功能与功率器件集成在一起。

车身电子系统大量采用电子技术,其目标是提高驾驶舒适程度并为驾驶员提供车况信息。系统包括:仪表板管理、空调系统、座椅位置调节、可开式车顶、车门控制装置等。这些应用系统通常以低数据率进行数据传输,但要求有大电流驱动模块来驱动电动机和执行机构。由于控制对象数目众多,成本是必须考虑的问题,那么价廉的8位微控制器就成了首选。

随着汽车电子控制单元以及汽车电子装置的不断增多,势必造成导线数量的不断增多,从而使得在有限的汽车空间内布线越来越困难,限制了功能的扩展。汽车上的电控单元并不是仅仅与负载设备简单地连接,更多的是与外围设备及其他电控单元进行信息交流并经过复杂的决策运算,发出控制指令,这些是不能通过简单地连接所完成的。另外,在不同子系统中的电控单元常常会同时需要一些相同的传感器信号。这样就要求同一传感器信号必须同时被送至不同的控制器,由此也要求各模块与此传感器之间通过导线连接起来,从而导致车内导线长度无限增加,电气节点数剧增,电气原理图烦琐复杂。而汽车线束质量每增加50kg,每百公里油耗就会增加0.2L。汽车电控系统网络化控制能从根本上解决这些问题。目前,世界上所有的汽车制造商都无一例外地在汽车网络化控制上投入大量资源。