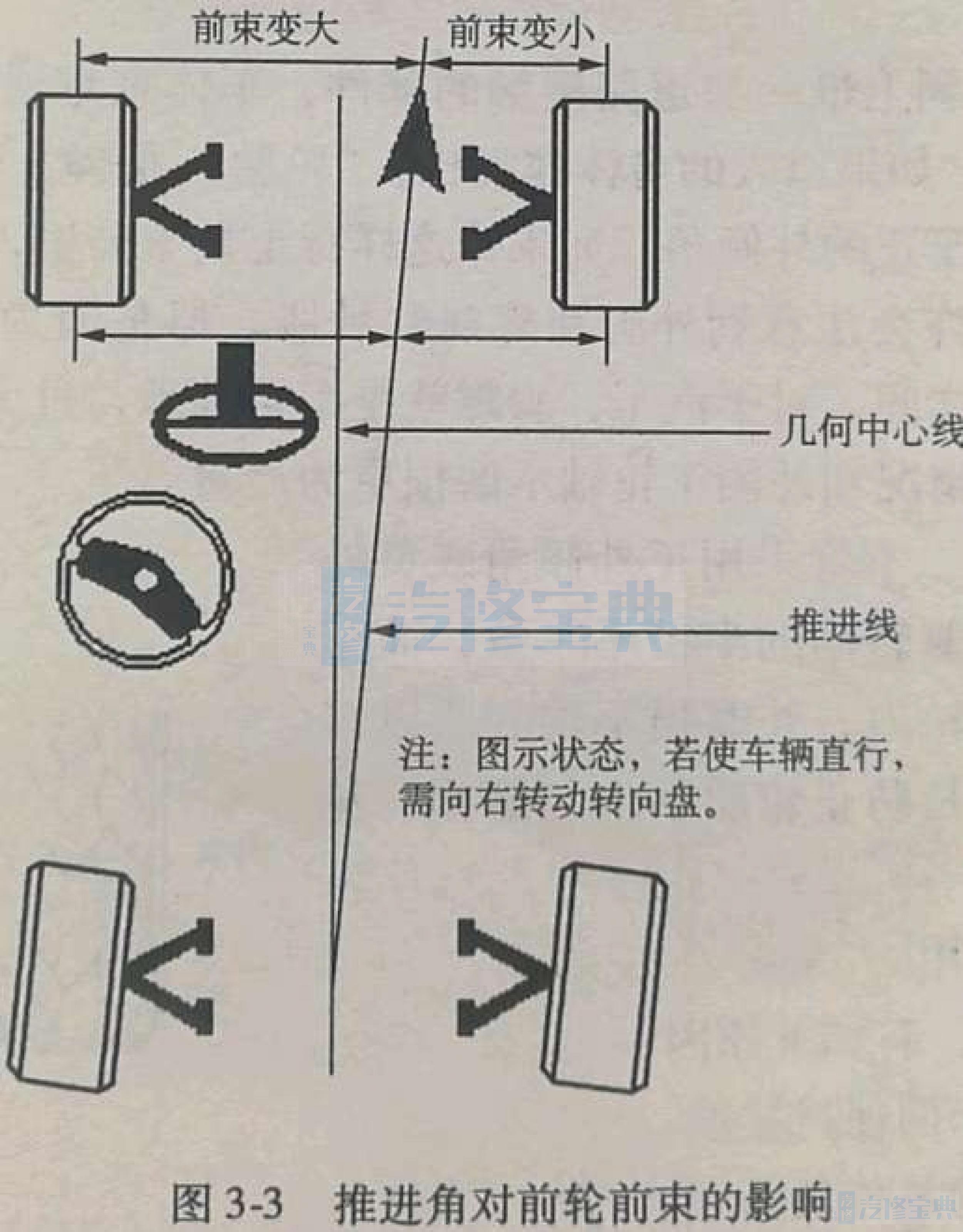

《汽车和挂车的术语及其定义》(GBT3730.3-1992)规定了关于车轮定位有关参数的定义,考虑了有些汽车车桥无主销的结构,注意到有关零件和几何要素(面、线、点)相对位置的空间性,淡化了前束、外倾、后倾等参数的单一方向性,明确了前束测量的具体位置,随着汽车技术的发展,前轮定位的作用和取值范围也有较大的变化从行车的设计上汽车有两个重要的旋转轴: 1)汽车转向车轮转动时假想的转向轴线,即主销。 2)车轮在滚动时的滚动轴,即轮轴。 主销后倾角和主销内倾角都是转向轴线的两度空间角度;外倾角和前束都是车轮滚动轴线的两度空间角度。 有关四轮定位各角度的定义及其功能,是比较容易理解的,但在四轮定位、底盘维修具体应用时往往很难将遇到的问题孤立考虑,其原因在于车体底盘的结构,即所有四轮定位角度都是通过底盘的机械构件相连接的。具体讲,如下: 1)改变前束角会变动外倾角。由于改变前束角时车轮会沿着转向轴转动,因此外倾角会变动。后倾角越大其外倾角改变越大。 2)调整后倾角会改变车轮偏角。当后倾角加大或减小时,由于转向轴上支点、下支点随之向前或向后移动,因此加大或减小后倾角时会使前轮向前或向后滑动,因而改变了车轴偏角。为使前轮前后自由滑动,使用的转盘也必须具有前后滑动的功能3)改变外倾角同时改变了内倾角,改变内倾角会造成外倾角改变。不同的悬架结构有不同的外倾角调整方法。如果向左右移动上支点或移动下支点,则不但外倾角改变,其内倾角也会随之改变。因此即使外倾角被调标准了,但由于内倾角的变化,车辆行驶仍不平顺这样解决了一个问题,同时又制造了另一个问题4)后轮前束角改变会影响前轮单侧前束角。高级四轮定位是以推进线定位方法来确定前轮前束。而后轮前束角决定后轮推进角,因此改变了后轮前束角会造成推进线改变。虽然前轮总前束并没有改变,但由于前轮单侧前束的基准线(推进线)变动了,因此单侧前束也会跟着变动。见图3-3。 外倾角。 1.外倾角的定义从汽车正前方看,汽车车轮的顶端向内或向外倾斜一个角度,称为车轮的外倾。车轮平分面偏离铅垂线所形成的夹角,称为外倾角。 如果轮胎上端向车辆外侧倾斜,外倾角是正值(即向“外”为正),以正号(+)表示;如果轮胎上端向车辆内侧倾斜,外倾角是负值(即向“内”为负),以负号(-)表示;轮胎竖直时,外倾角是零(0),见图3-4。

2.外倾角的作用(1)概述轮胎是车辆上惟一与道路接触的部件,车体重量通过轮胎传到路面。每个轮胎必须支撑车重的1/4。如果以人的身体作类比,“轮胎”是脚,每只脚支撑体重的一半。

以脚外侧走路时,好比汽车正的外倾角。如果像这样行走数千公里,你的鞋会怎样呢?鞋的外侧会磨损。另外,你或许会注意到外脚踝疼痛和肿胀。那是因为你的体重直接通过外脚踝,而不是通过两个脚踝之间。对于汽车,脚踝就是车轮轴承,过大的外倾角会引起轴承早期磨损,尤其对正外倾角情况和外侧车轮轴承磨损更为严重。

(2)零外倾角的作用不管采用正外倾角或负外倾角,由于车轮内侧和外侧转动的半径不一致,而车轮转速相同,必然造成车轮内、外磨损不均。所以采用零外倾角的主要原因,是防止轮胎不均匀磨损,见图3-5。

(3)设置外倾角的作用外倾角设置必须正确,有如下原因:

1)优化轮胎面,与路面保持接触。

2)有助于确定悬架的最佳负荷点。

3)如果外倾角不正确,可能引起车辆跑偏或侧倾。

4)与其他角度共同来诊断弯曲悬架部件。

外倾角的作用就是为了增加汽车直线行驶的安全性。当有外倾角时,可使车轮在转向时偏移量减小,所以能减小转向力;另外,由于主销内倾,在垂直载荷作用下产生一施加于轴心上的分力,使车轮向内压在轴承上,以防止车轮滑脱。外倾角的作用具体如下:

作用:减小作用于转向节上的负载当外倾角为零时,负载力F'作用在转向节与轮胎中心线交点上,而正外倾角时,负载力F'垂直作用于转向节头上,变成负载力F'的分力F。这样减小了作用于转向节上的负载,防止转向节产生弯曲,见图3-6。

作用2:防止车轮滑脱路面的反作用力F与车辆的负荷大小相等,垂直作用在车轮上。F可以分解为F1和F2两个力。F1垂直于轮轴轴线,F2与轴径的轴线平行,F2迫使车轮向内靠拢,有助于防止车轮从轮轴上滑脱。为承受这一载荷,车轮内轴承的尺寸大于外轴承,见图3-7。

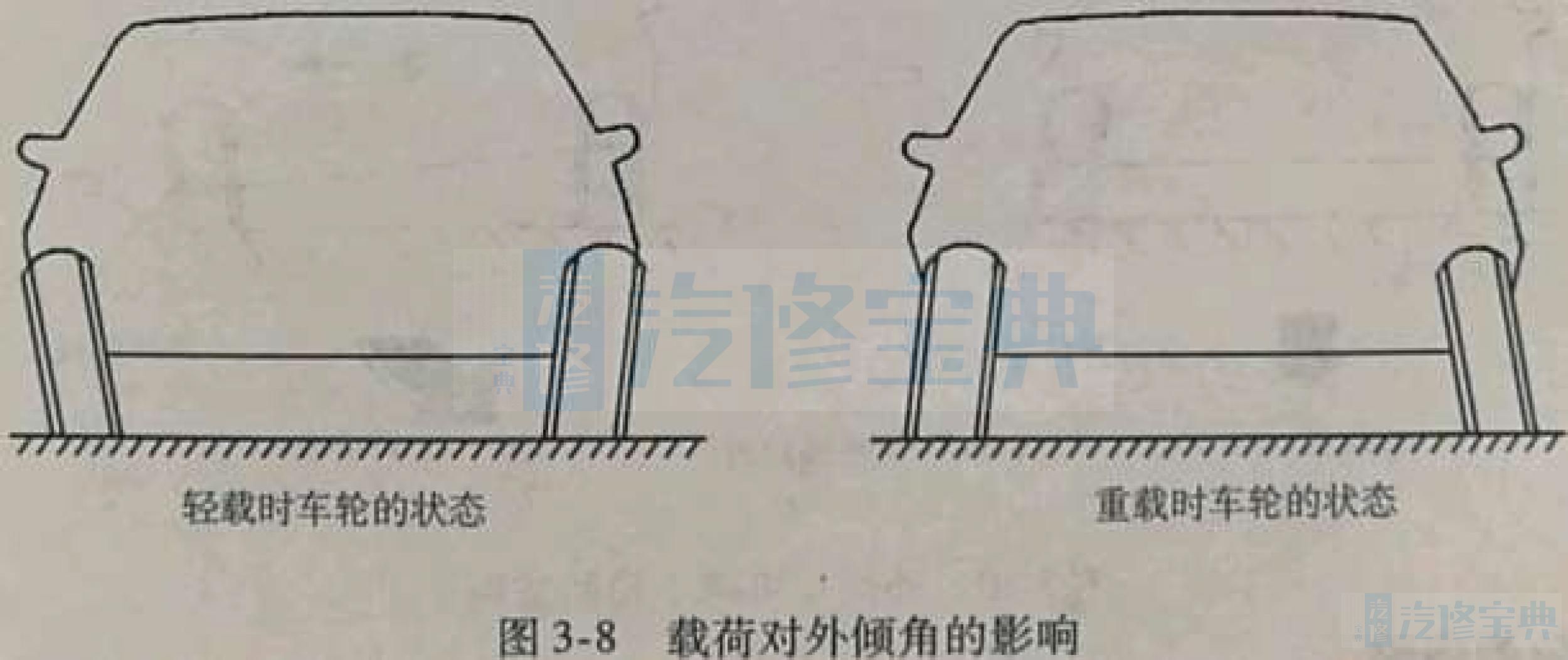

作用3:防止因载荷作用而引起不必要的外倾角由于载荷作用在车辆上,悬架部件和相关衬套将产生变形,使车轮顶部会向内侧倾斜,而正外倾角有助于防止这一现象发生,见图3-8。

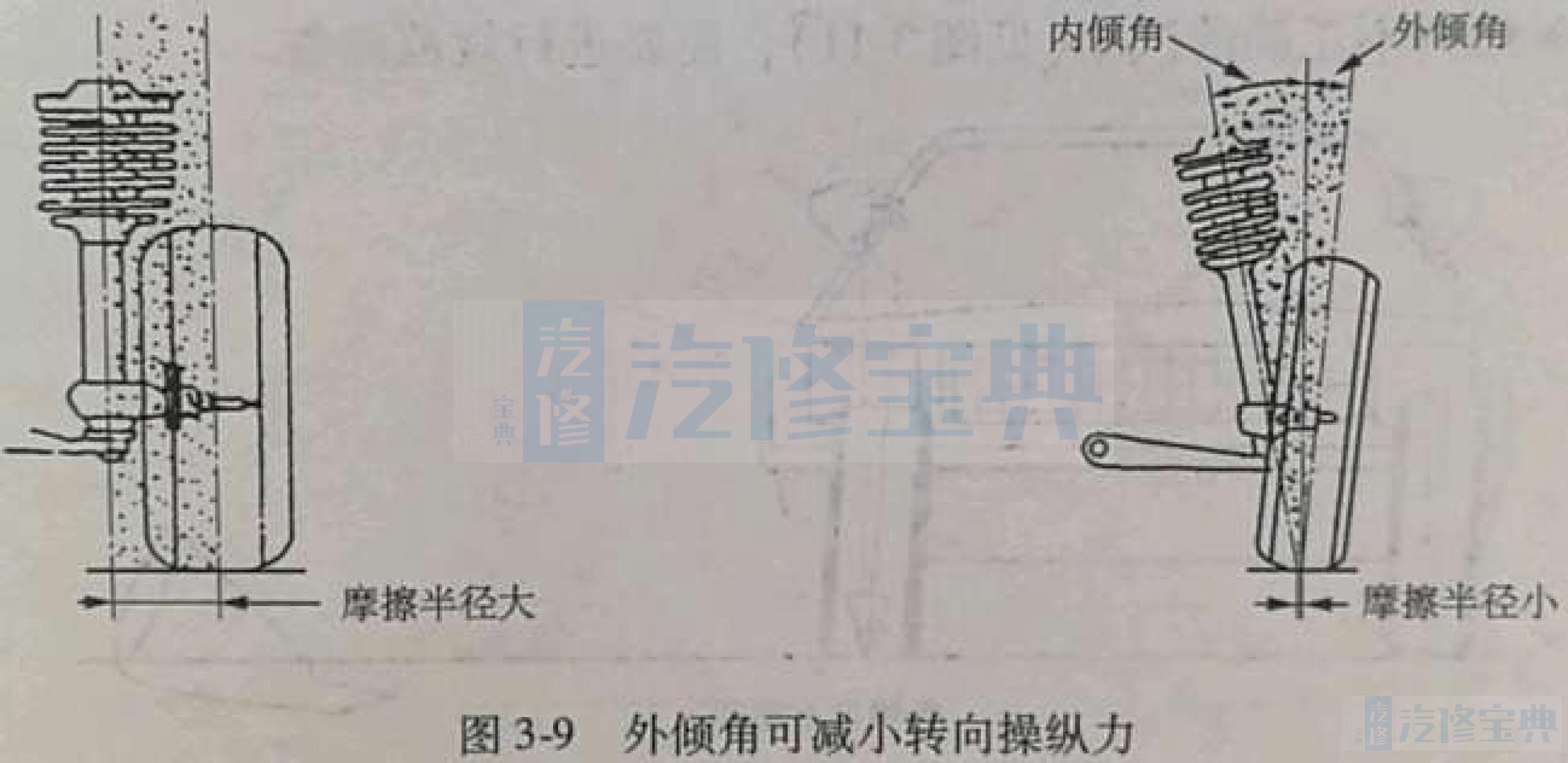

作用4:减小转向操纵力车辆转向就是使车轮以转向轴线为中心,借助摩擦半径,向左右转动。由于在轮胎的滚动阻力一定时,较大的摩擦半径会产生较大的转向力矩,也就是需要增加操纵力来实现转向。为尽可能减小转向时所需的操纵力,故通过设置外倾角可减小摩擦半径,见图3-9。

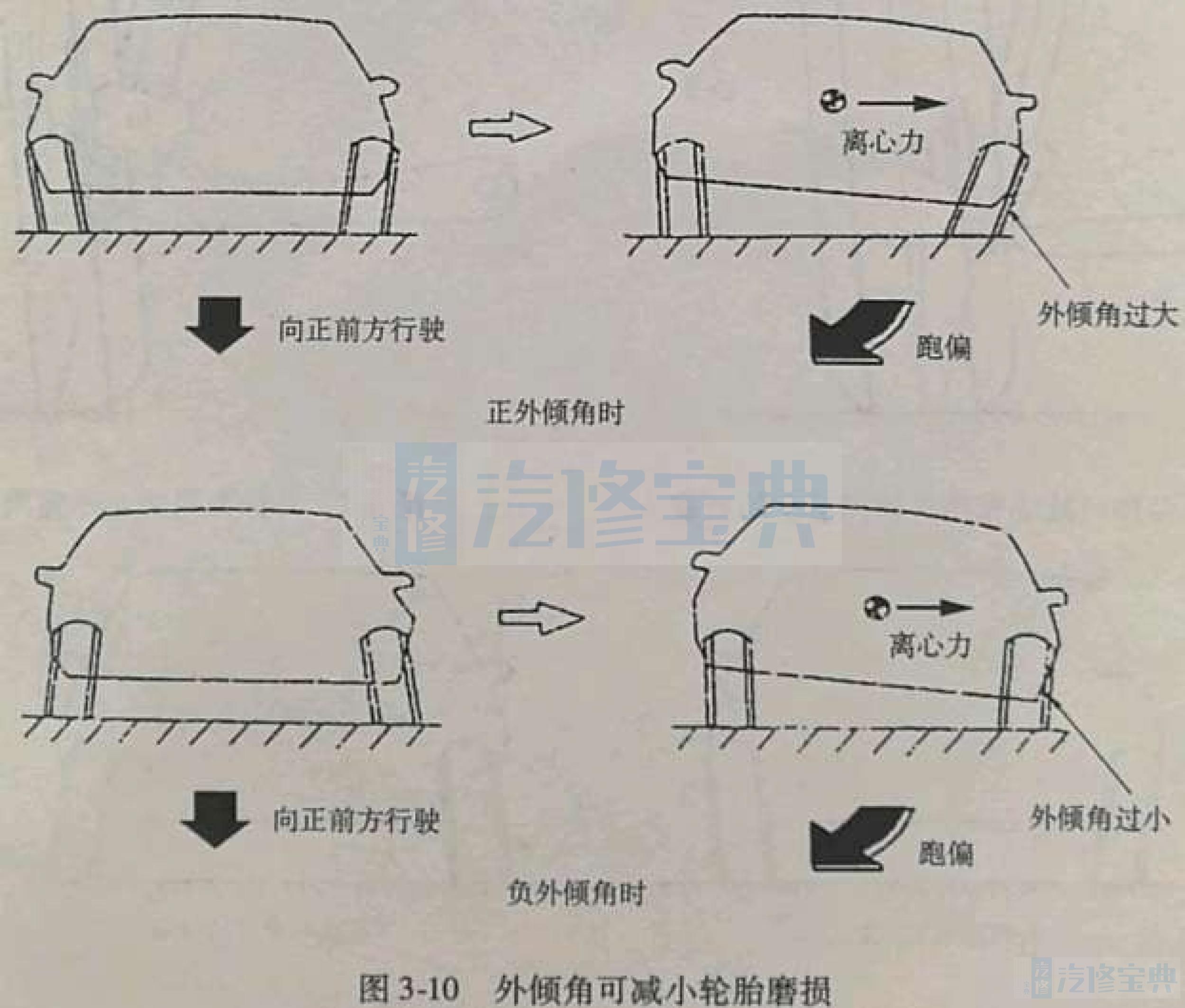

作用5:减小轮胎磨损为改善前桥的稳定性,早期汽车的车轮采用正外倾角,使车辆在重载时轮胎的胎面与路面完全接触,减少轮胎的磨损。现代汽车中,由于悬架和车桥比过去坚固,加上路面平坦,采用正外倾角的车辆越来越少,而采用零外倾角或负外倾角的车越来越多,这样可以改善转向时的稳定性和行驶时的平顺性。

负外倾角的车辆在转向时外侧角减小,车辆倾斜程度也相应减小。轿车高速转向时,离心力增大,车身向外倾斜加大,产生了更大的正外倾,使外侧悬架超负载,加剧了外侧轮胎的变形。由于外侧轮胎与地面接触处的内外滚动半径不同(外侧小于内侧),这不仅加剧了轮胎的磨损,也会使转向性能降低。所以,现代轿车车轮外倾角减小甚至设置为负值(内倾),为的是使内外侧滚动半径近似相等,使轮胎的内外侧磨损均匀,提高车身的横向稳定性,见图3-10。

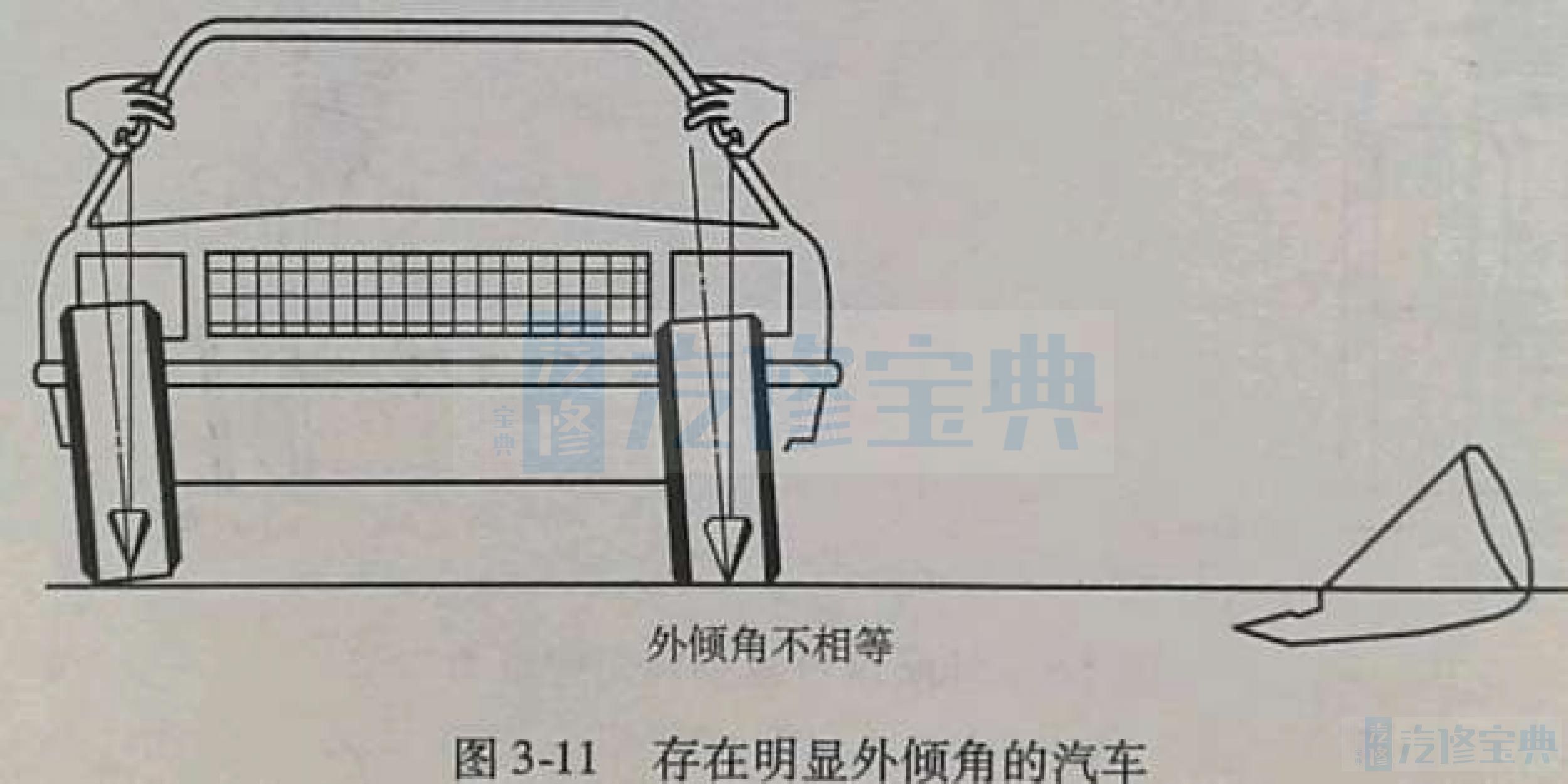

3.外倾角的调整对于车轮外倾角不正确的汽车(见图3-1),需要进行规范调整。

如果稍微倾斜轮胎,而后滚动轮胎,轮胎会直线行驶吗?会发生什么呢?

轮胎将向轮胎倾斜的方向滚动。正因如此,请记住车辆会有一个跑偏趋势或向最大正外倾角一侧偏转。两侧外倾角读数差值不应超过3/4°,除非制造商有特别说明。

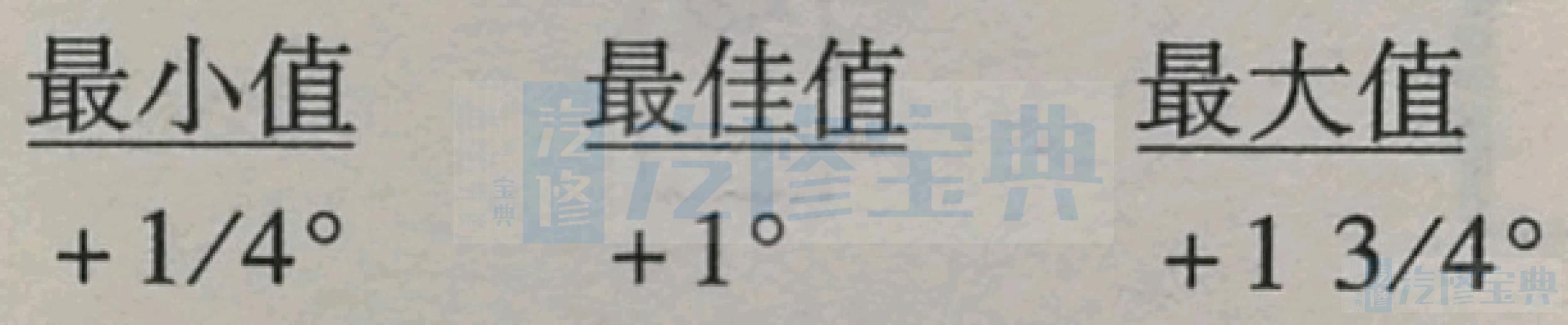

通常,外倾角定位规范以如下格式标出最小值、最佳值、最大值这些值告诉技术人员正确值(最佳值)会在最小值与最大值之间,且两侧差值要在规定值内。

举例如下:

这些规范可指示出正确值是+1°,变化区间在1/4度到+13/4°之间。因此我们可能会使用如下参数,两侧差值最大是3/4度:

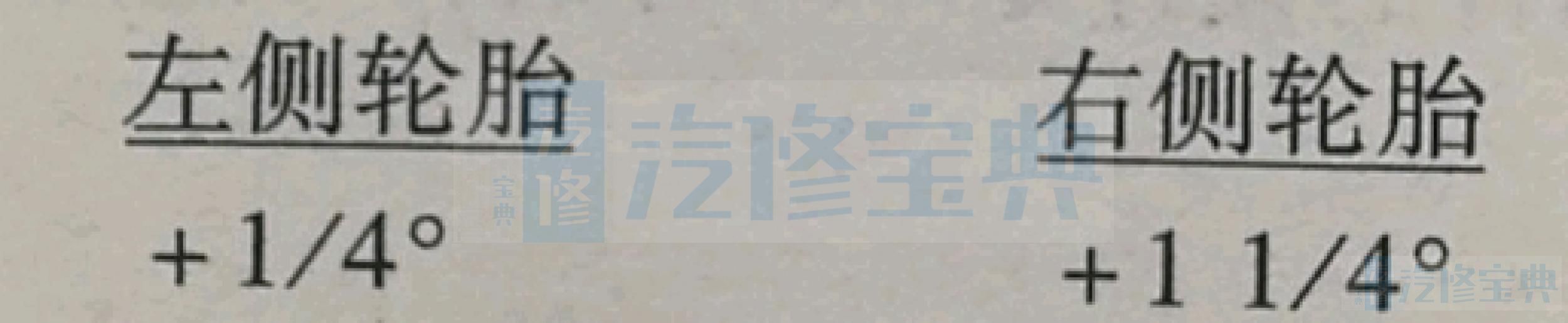

这些值都是正确值,应该不会引起轮胎磨损或驾驶性问题。可是,如果我们以下列值设置车辆时:

尽管这些值仍在规范值内(最大值与最小值之间),但是两侧差值超出3/4°。对于该车辆,轮胎可能不会磨损,但可能会向右跑偏,因为右车轮有更大的正外倾角。

外倾角的调整根据各车型各有不同,调整方法也不同,主要调整方法有调整垫片、调整大梁槽孔、调整不同心凸轮、调整偏心球头调整上控制臂、调整下控制臂等。

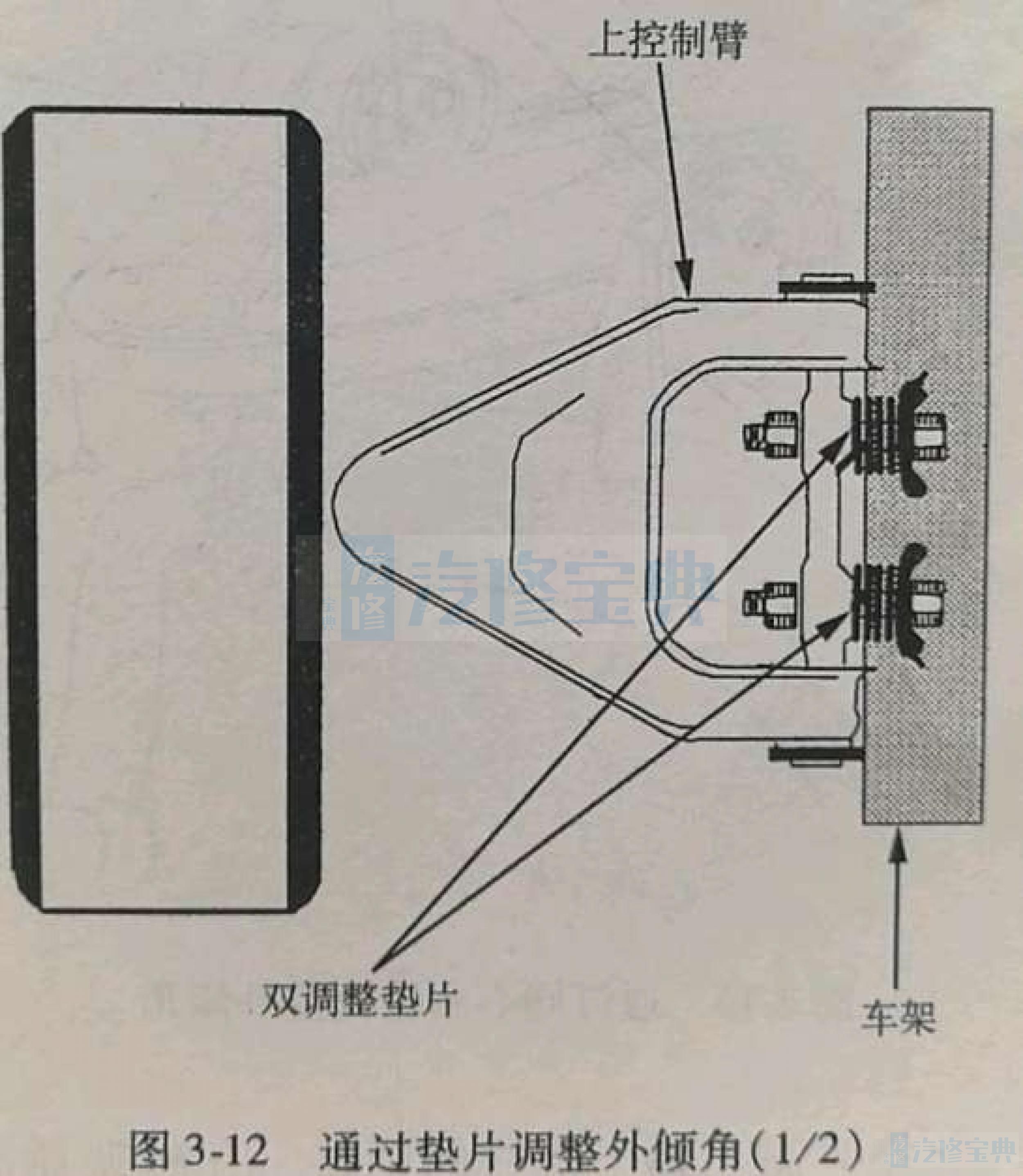

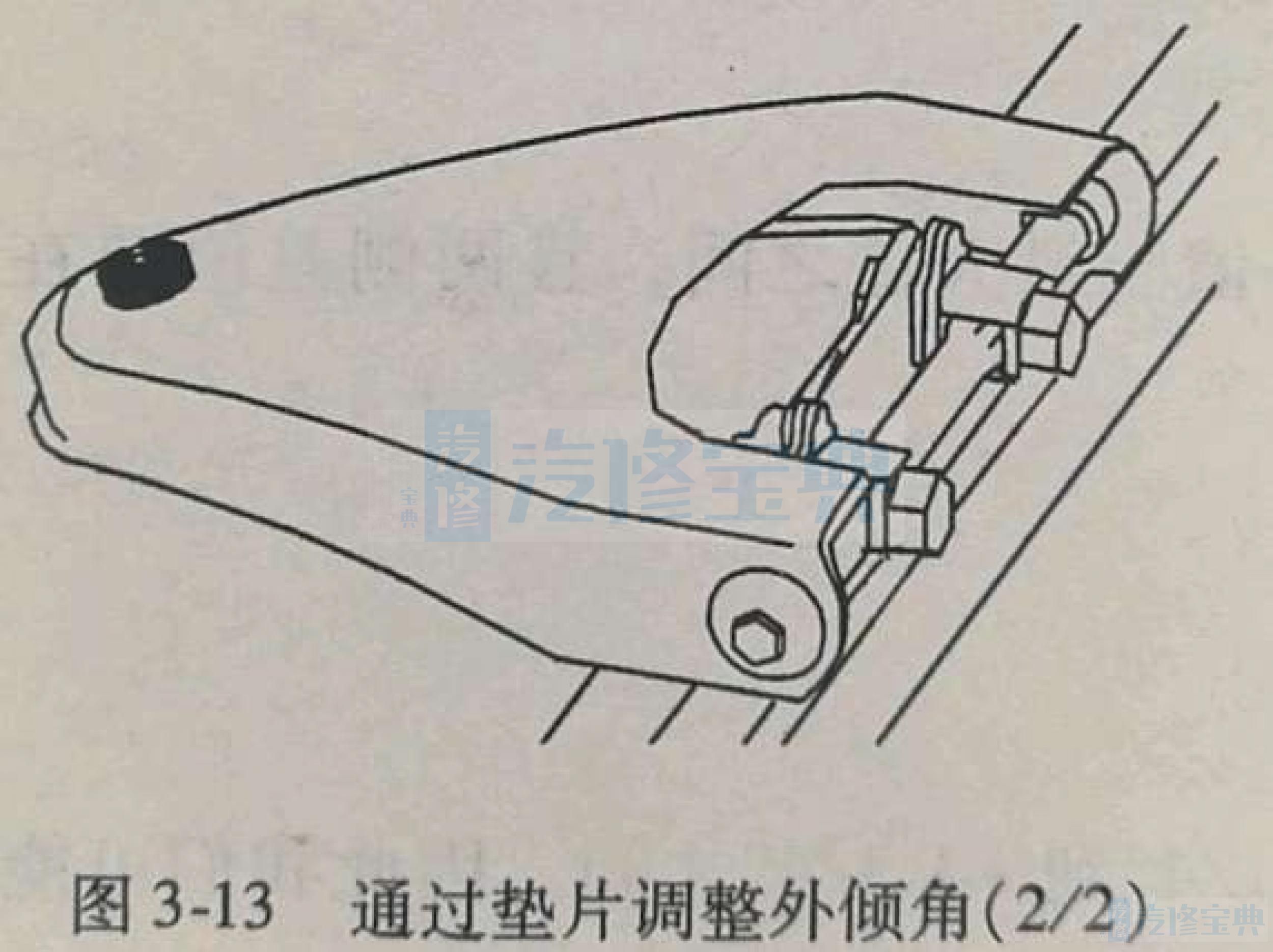

(1)车架与控制臂之间加减垫片外倾角调整方法很多,较为常用的方法之一是在车架与控制臂轴之间加装调整垫片,见图3-12,具体调整实例,见图3-13。当加装或拆除垫片时控制臂向内或向外移动,因此轮胎顶部向内或向外移动。如果垫片在车架内侧,加装垫片将使控制臂向内移动,产生一个负的外倾角变化如果垫片位于车架外侧,加装垫片将使控制臂向外移动,导致一个负的外倾角变化。当只改变外倾角时,在轴螺栓前后端垫片移动量一定相等。

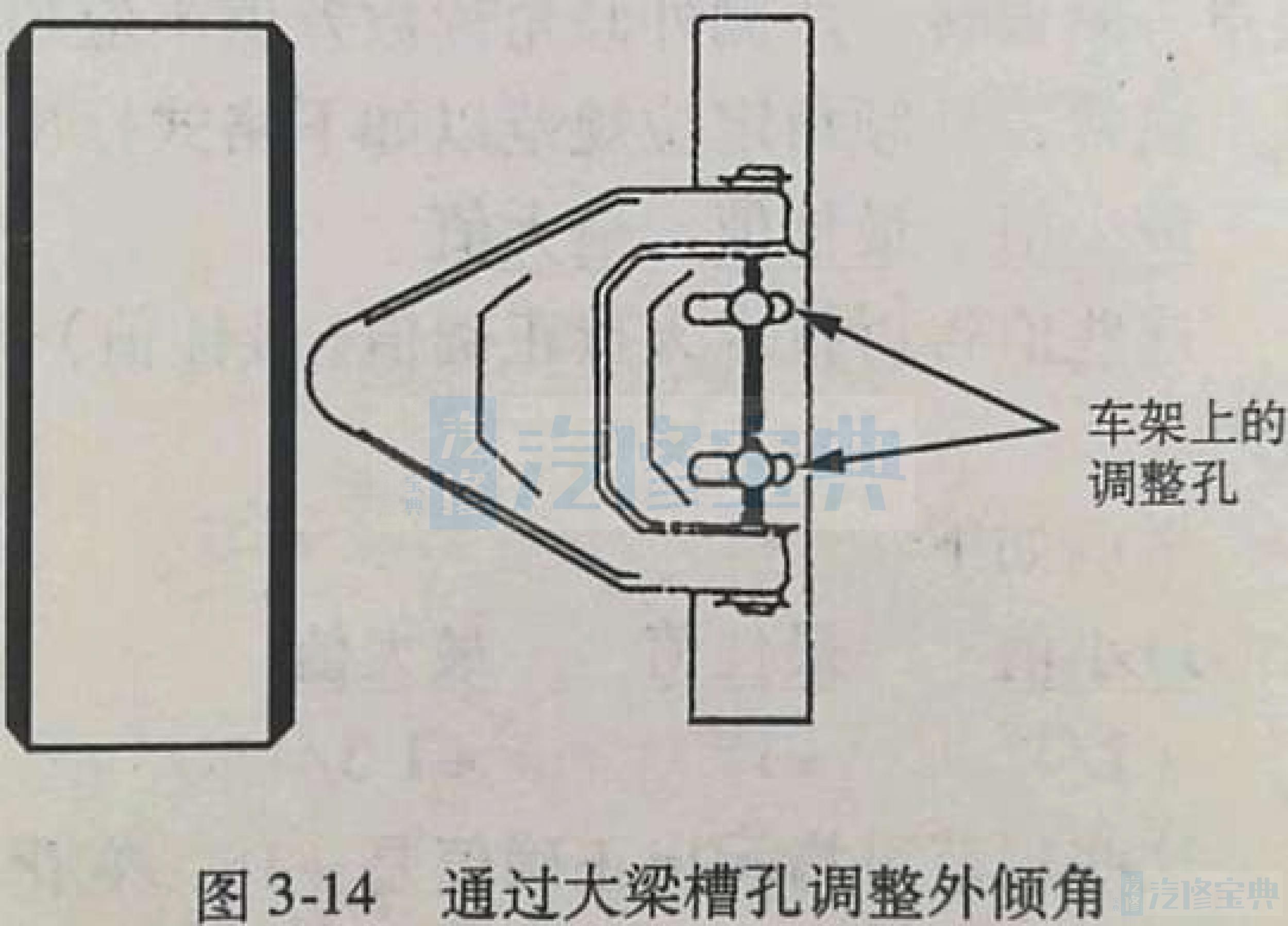

(2)大梁槽孔的调整对于用车轴装配螺栓通过长孔连接到车架上的车辆,改变其外倾角是通过在长孔处等值地移动控制臂前后端来实现,见图3-14。

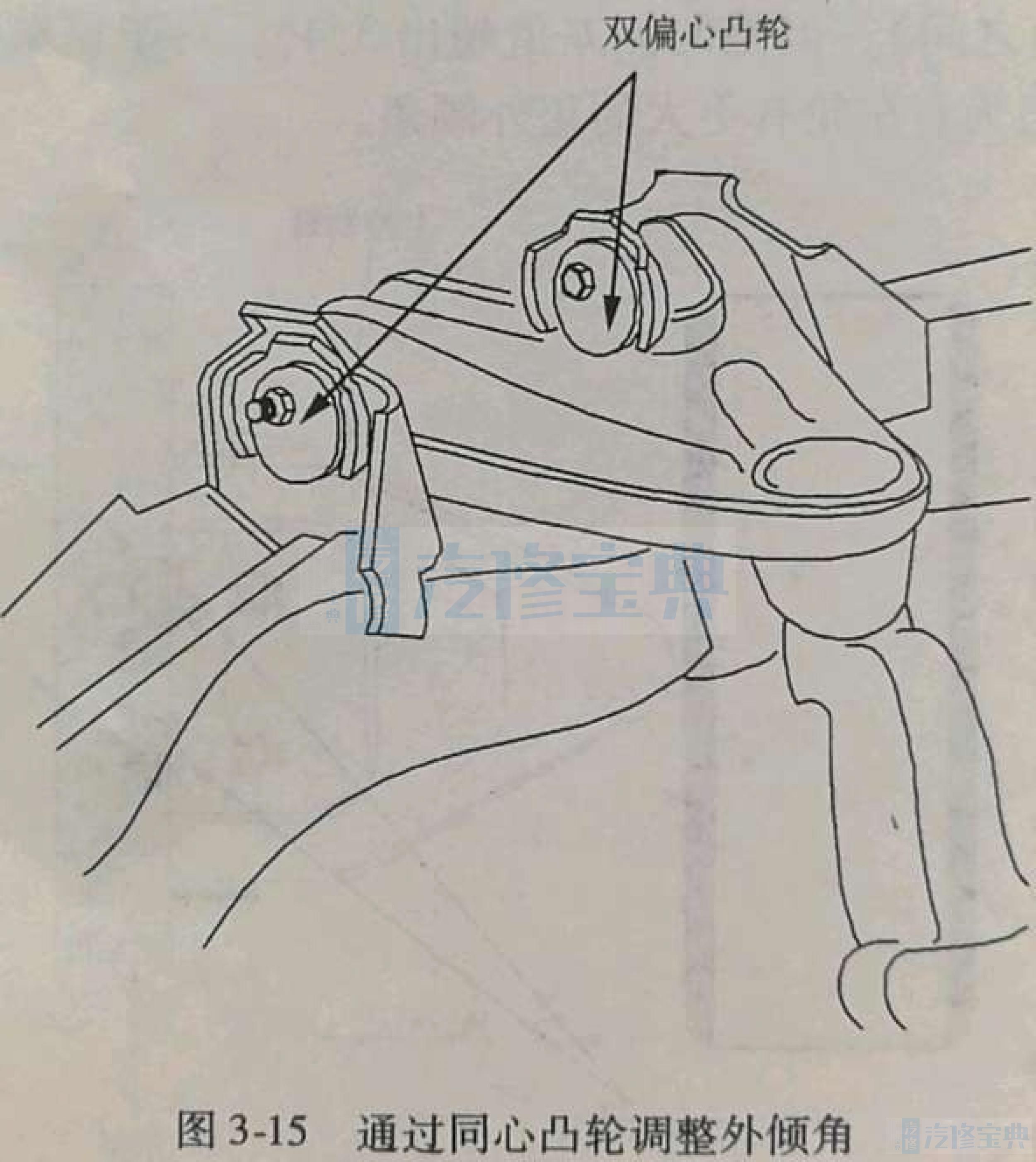

(3)同心凸轮的调整克莱斯勒汽车通常在控制臂每个支脚处使用一个偏心螺栓。以等值、同向转动每个凸轮螺栓来调整外倾角,见图3-15。

特别提示:

*有些情况下,控制臂设计成非对称式。请注意:相对于另一个支脚,控制臂其中个支脚与球节直接相连。一个支脚用于调整外倾角,另一个支脚用于调整主销后倾角。

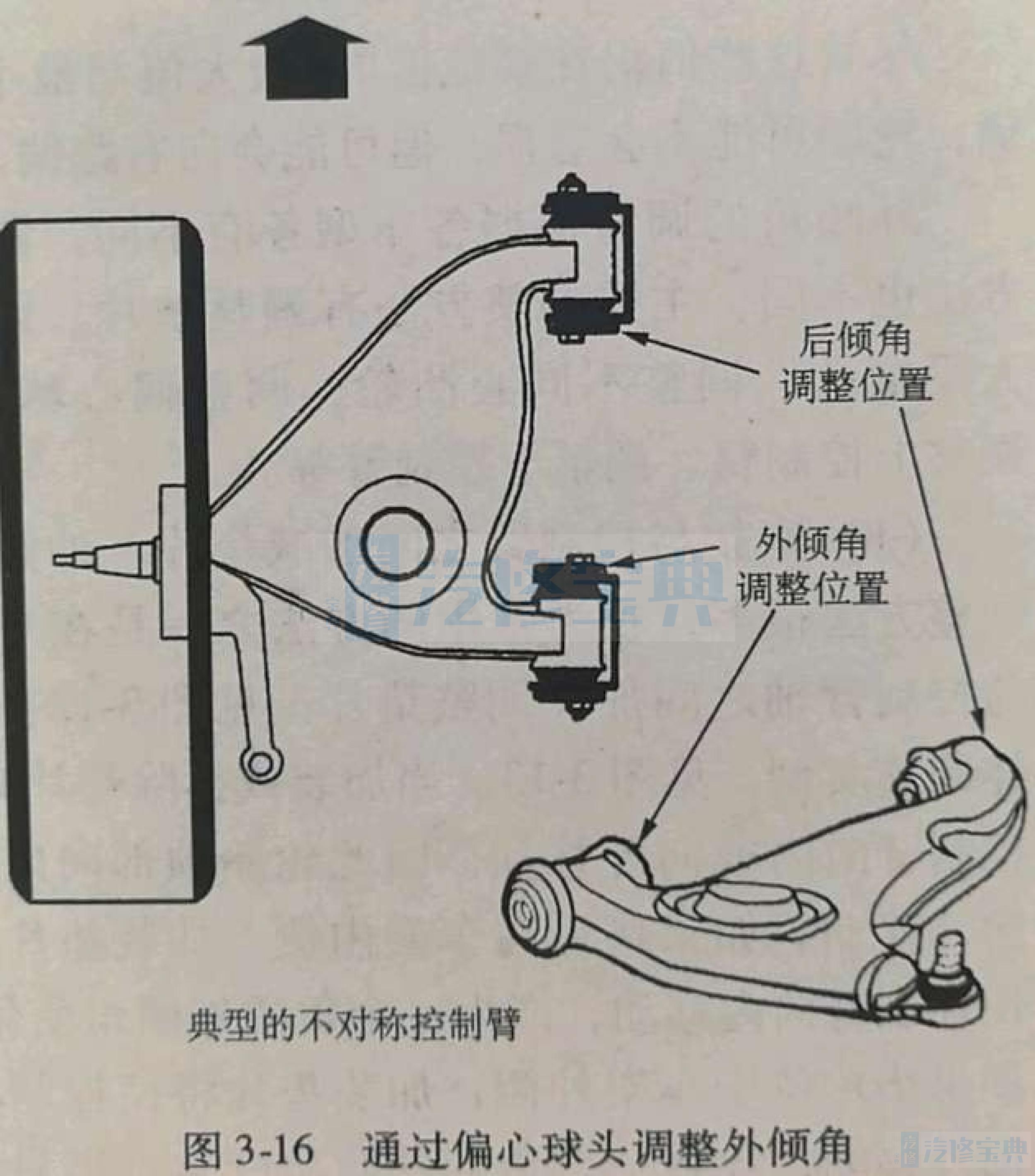

(4)偏心球头的调整还有一种设计,几何角度控制臂的设计是不对称的,一边是调整后倾角,另一边是调整外倾角,见图3-16。

(5)减振器上支柱的调整在减振器滑柱上方所使用的支座是由橡胶和钢板组成,称为滑柱上支座。滑柱上支座与车架相连,将减振器上支柱向内(发动机内侧)或向外移动可改变外倾角的大小,见图3-17。

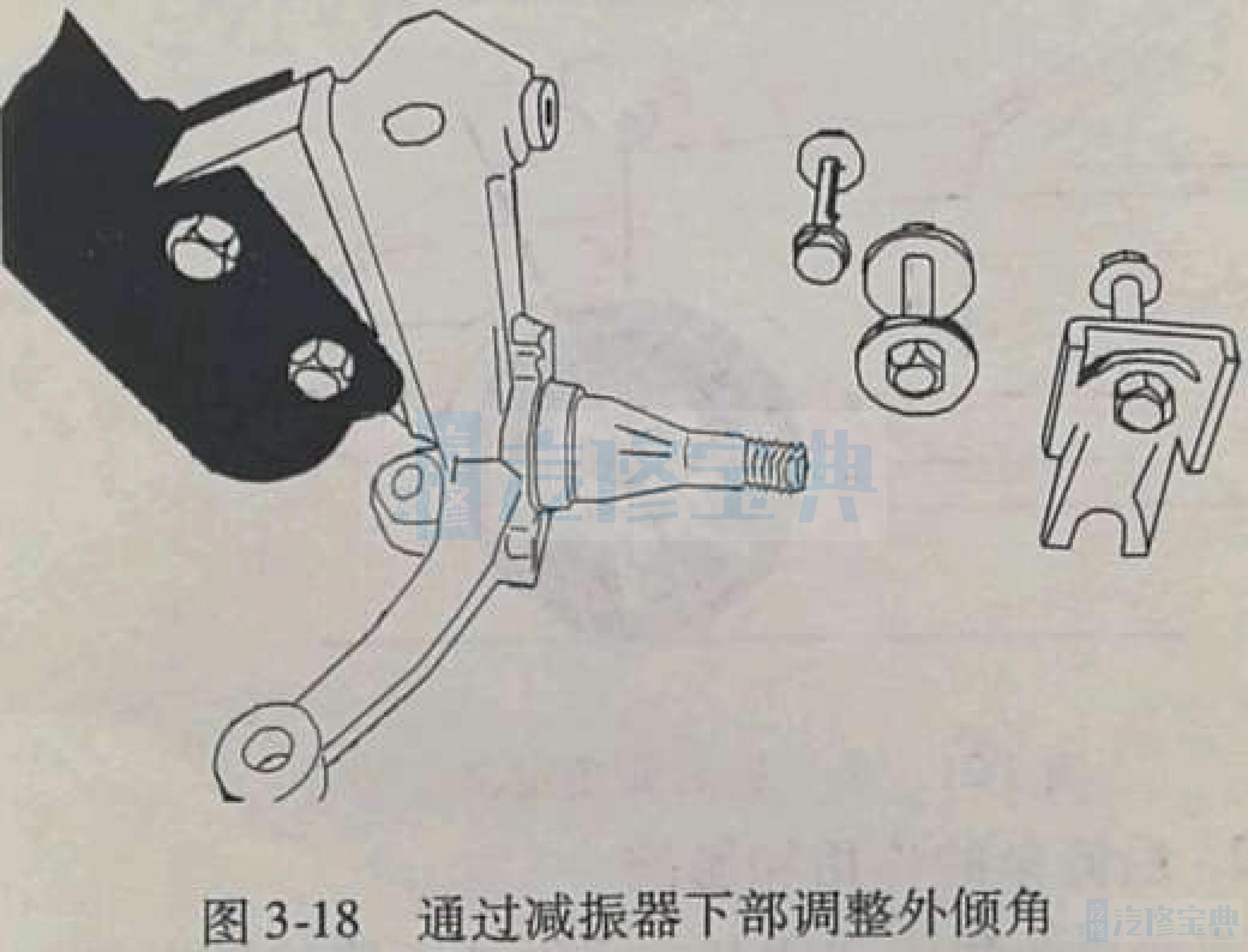

(6)减振器下部的调整有的悬架在减振器下部直接与转向节相连,在此处可通过调整(或加装)偏心螺栓来调整外倾角,见图3-18。

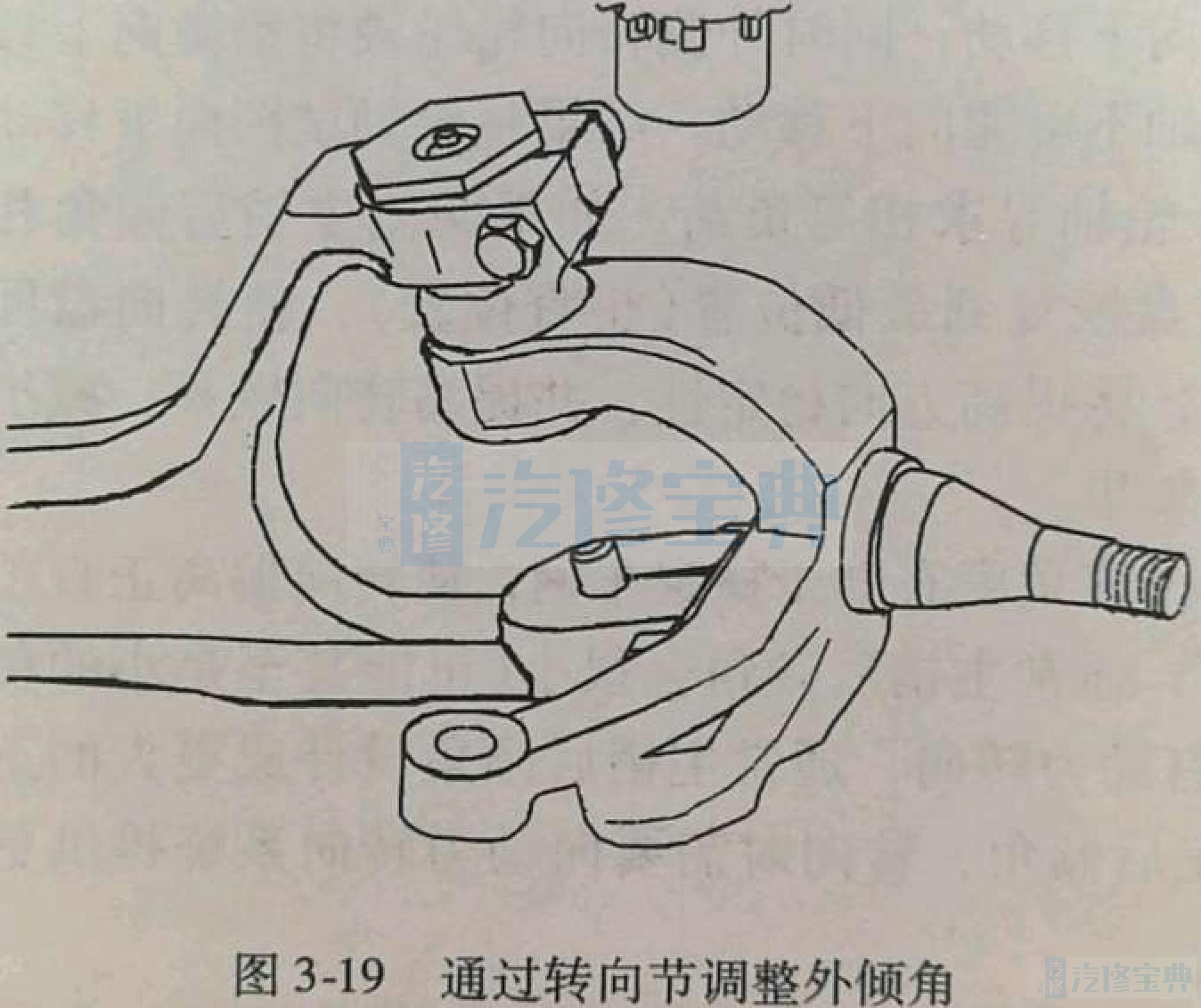

(7)转向节的调整通过调整转向节的主销轴上下端,也可调整外倾角,见图3-19。