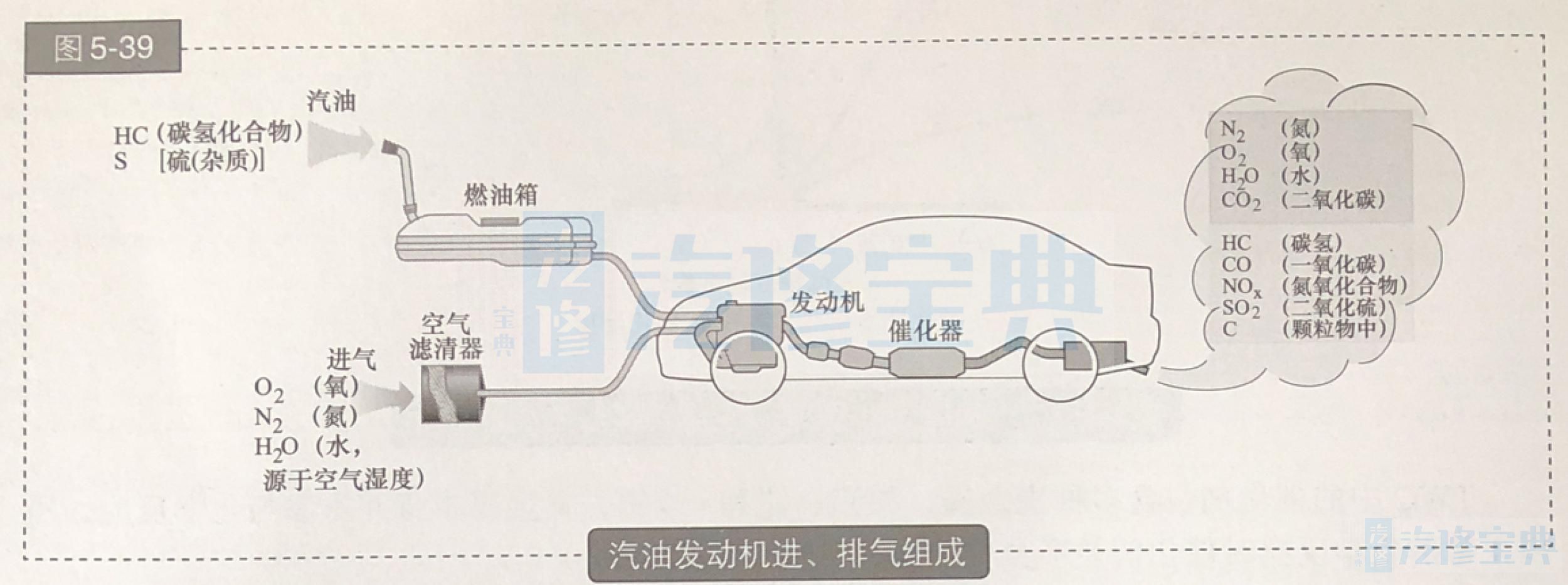

1.TWC原理。 汽油发动机是将汽油的能量转化为动能来驱动汽车的。图5-39说明了汽油发动机工作时的进气和排气组成。

TWC是排放控制的核心部件。现在所有的车辆都采用由氧传感器来调节的可调节式TWC。

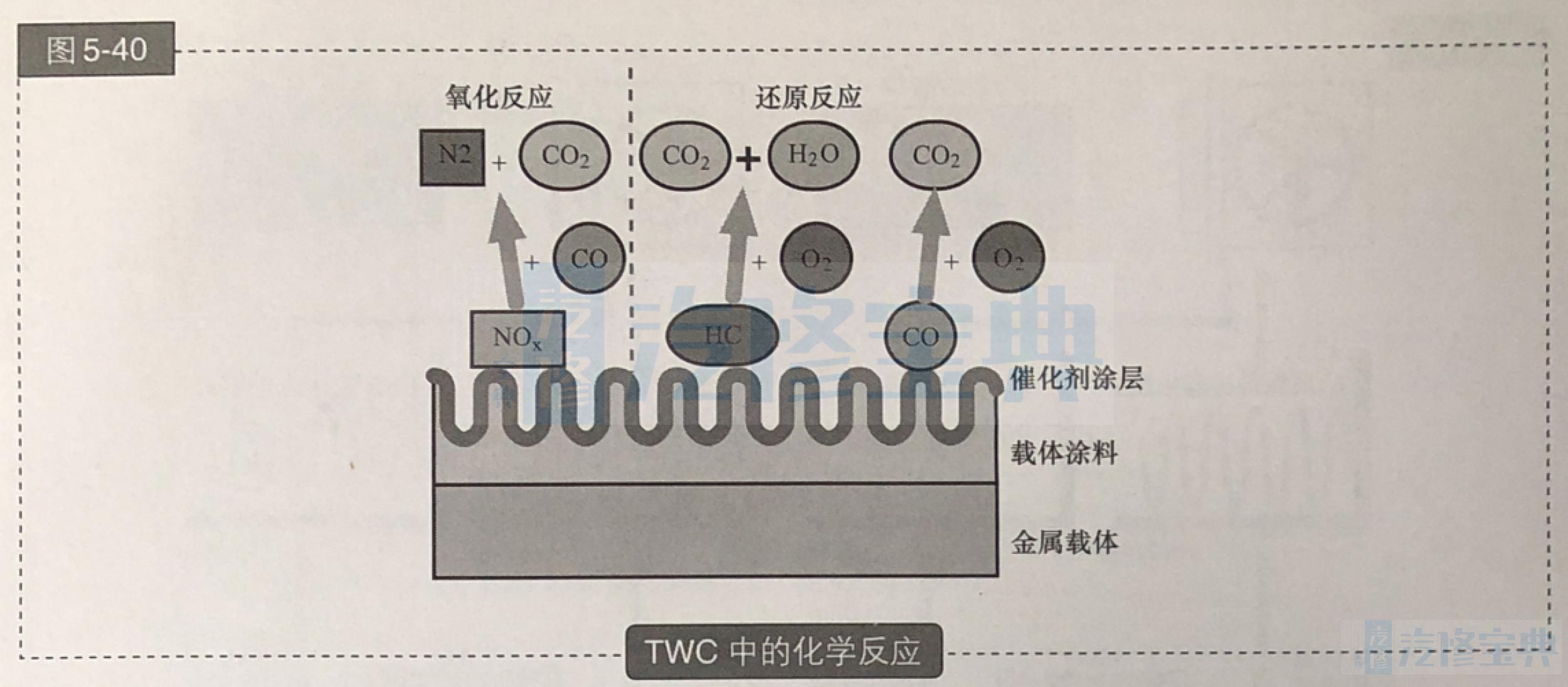

在TWC内进行着两种相反的化学反应:一氧化碳和碳氢化合物氧化成二氧化碳和水;氮氧化物还原成氮和氧。在氧含量很少时有利于还原反应、在氧含量很高时有利于氧化反应,具体如图5-40所示。

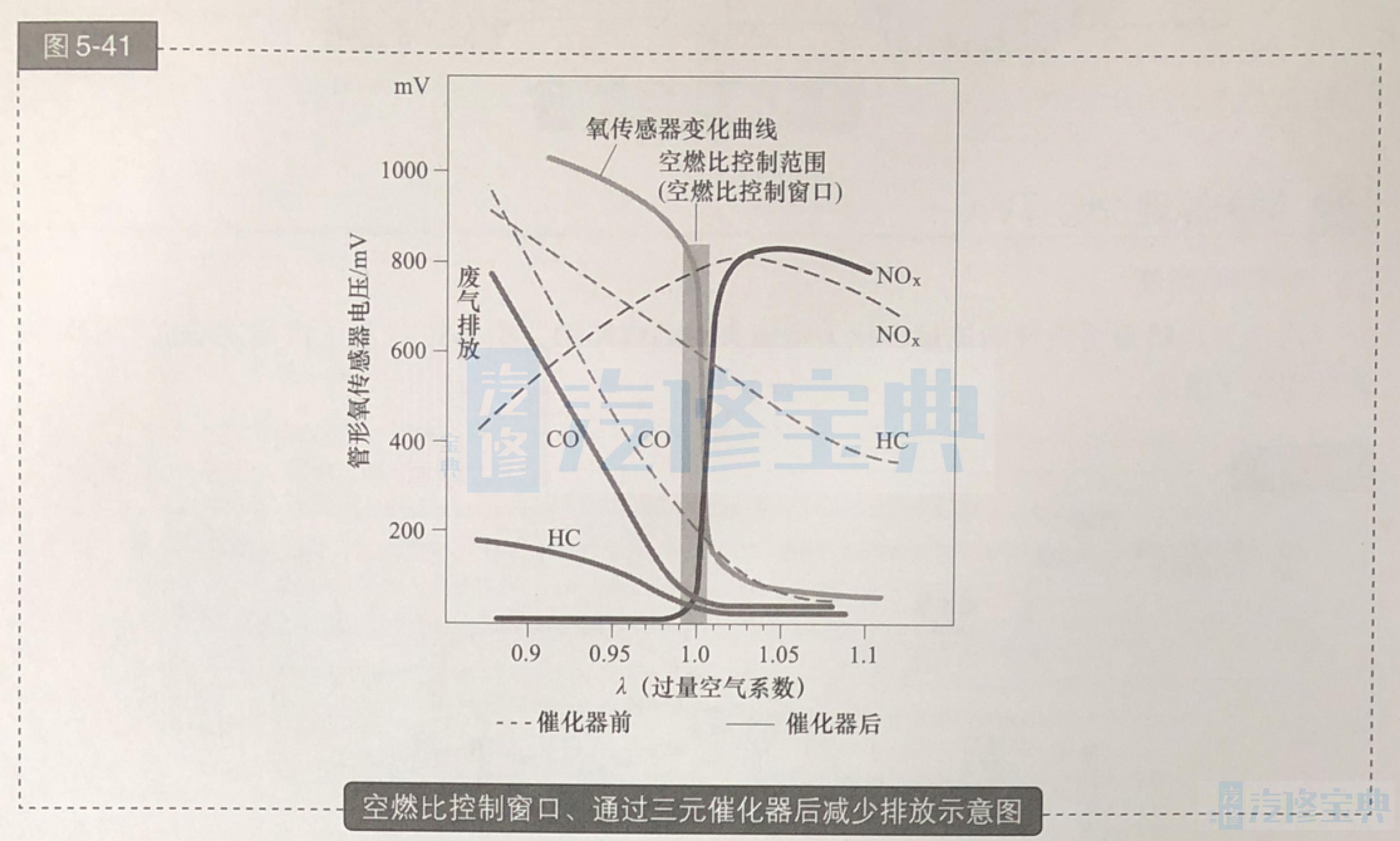

通过改变废气中氧的含量,就可以将系统调节到使得这两种化学反应都达到最佳状态(也就是λ=0.99~1)。这个最佳状态范围就称为“空燃比控制窗口”,参见图5-41。现在的车型通过氧传感器将正确调节值反馈给ECM。

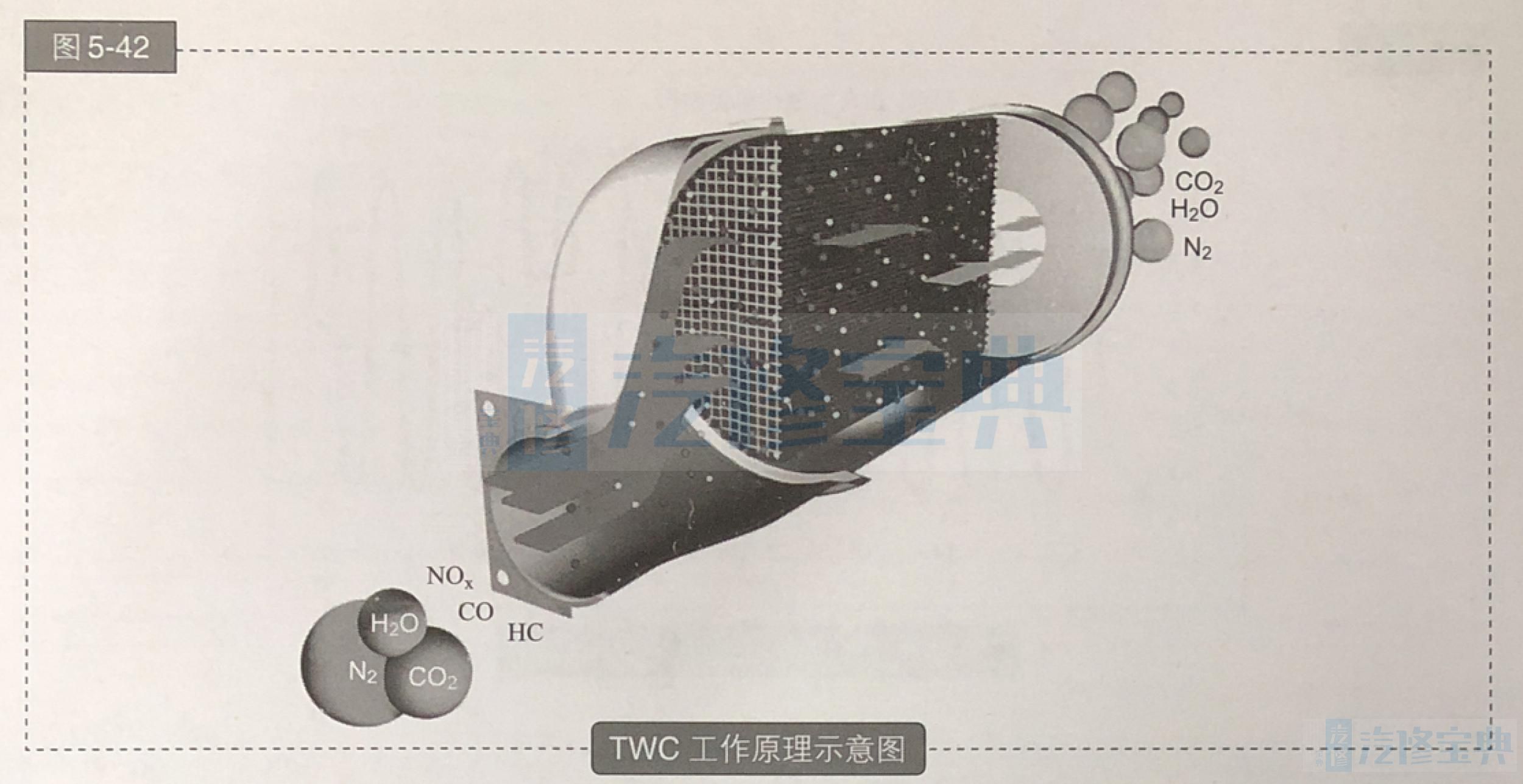

TWC中的催化剂包含多种贵金属,如铂、铑和/或钯,贵金属本身并不参与化学反应,所以正常的化学反应时催化剂并不会有消耗,参见图5-42。

为了使TWC更有效地工作,必须使废气接触的表面积尽可能的大。经过合理设计后,才能实现高效率废气净化。

现在的车辆使用主动诊断和被动诊断两种方案监控TWC的转化效率,它们的判断方法都是基于测量至少两个氧传感器的信号变化。每种方案都可能采用O/HC和O/NO之间的比例进行判断。

2.TWC催化效率诊断。

为确保TWC正常工作,必须对TWC进行效率诊断。

(1)被动判断-检测振幅比,TWC前装阶跃式氧传感器。

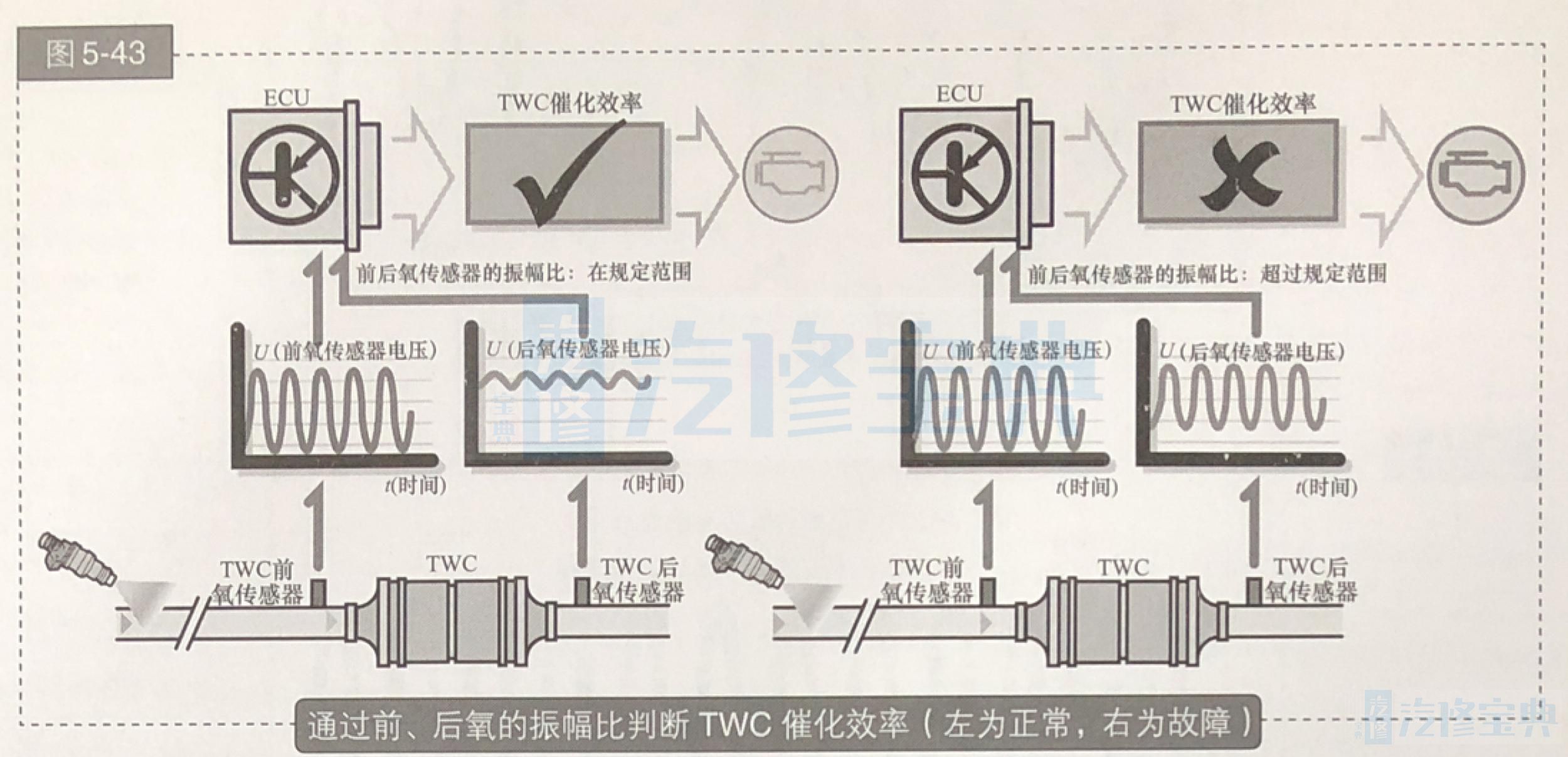

1)原理说明。这个诊断策略,ECM通过比较TWC前、后氧传感器的电压振幅值。如果超岀规定范围,ECM判断TwC有故障(见图5-43),就会储存相应的故障码,并点亮排放故障灯。

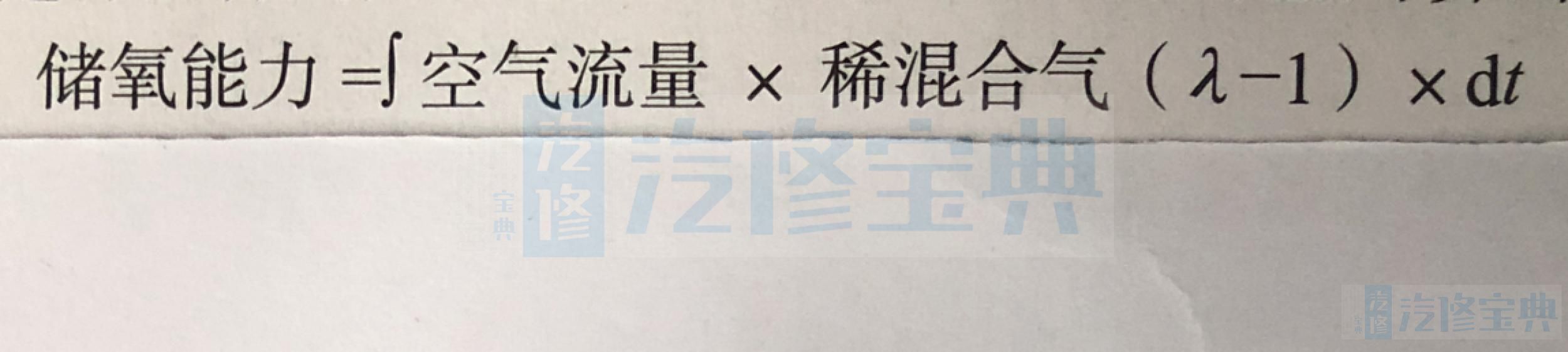

TWC的监控,是基于监控TWC的储氧能力。

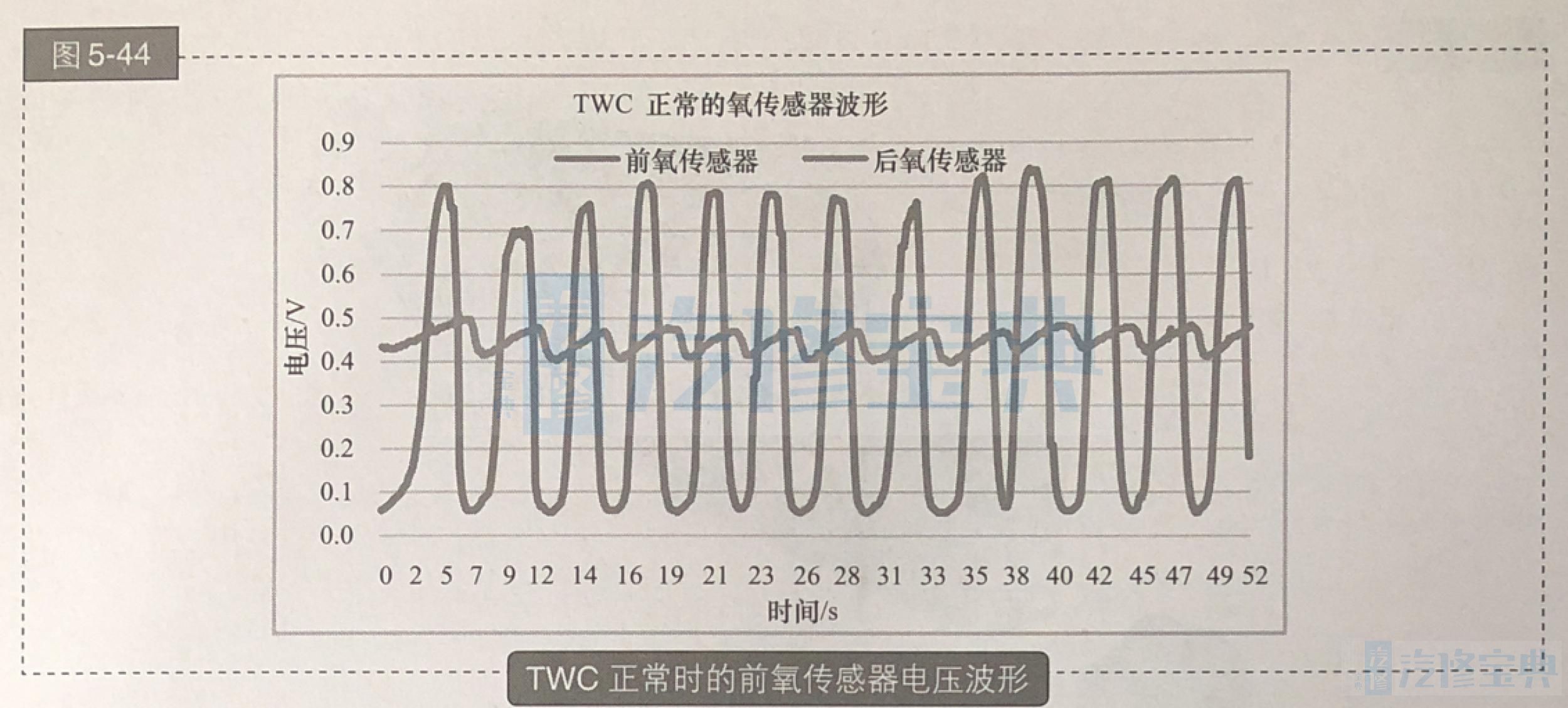

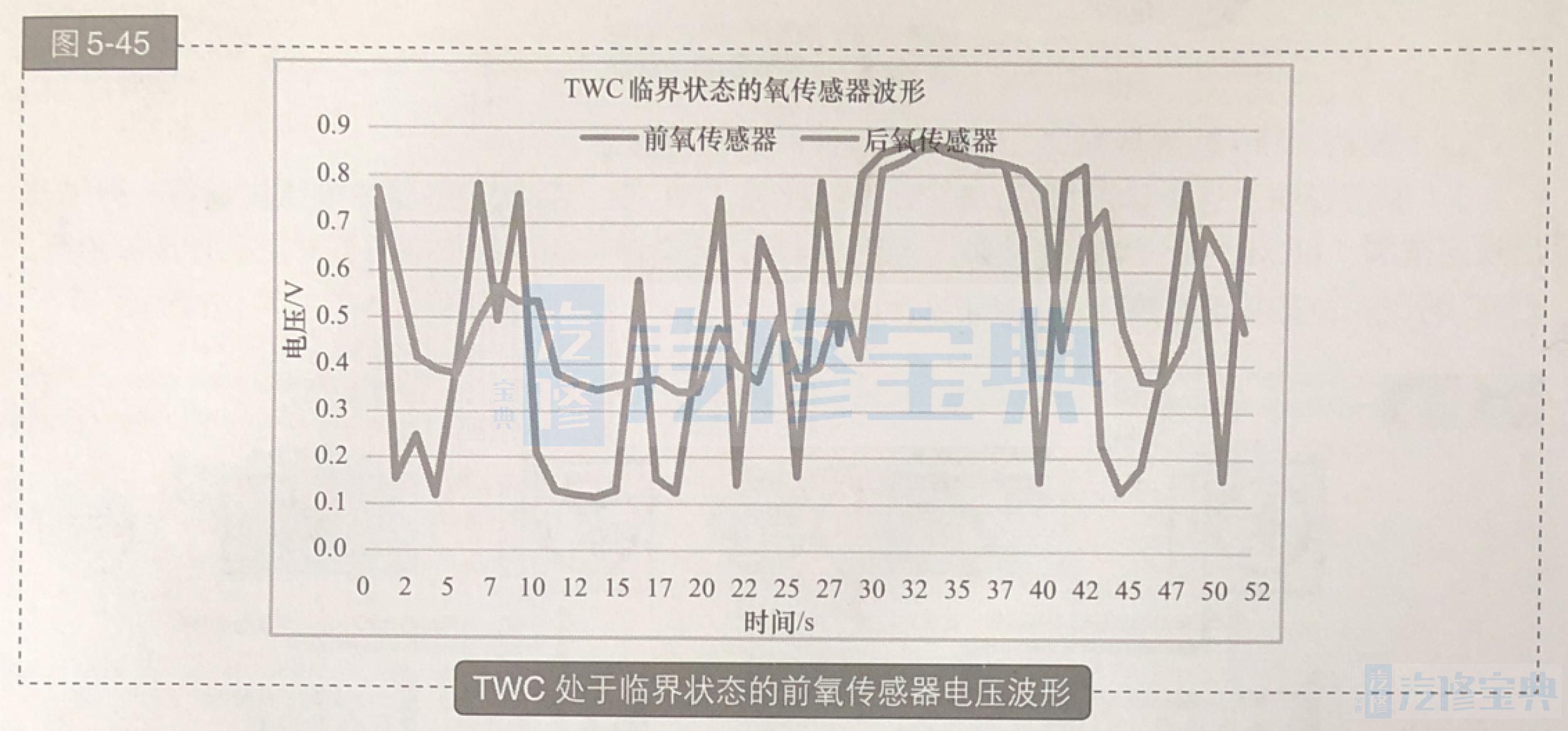

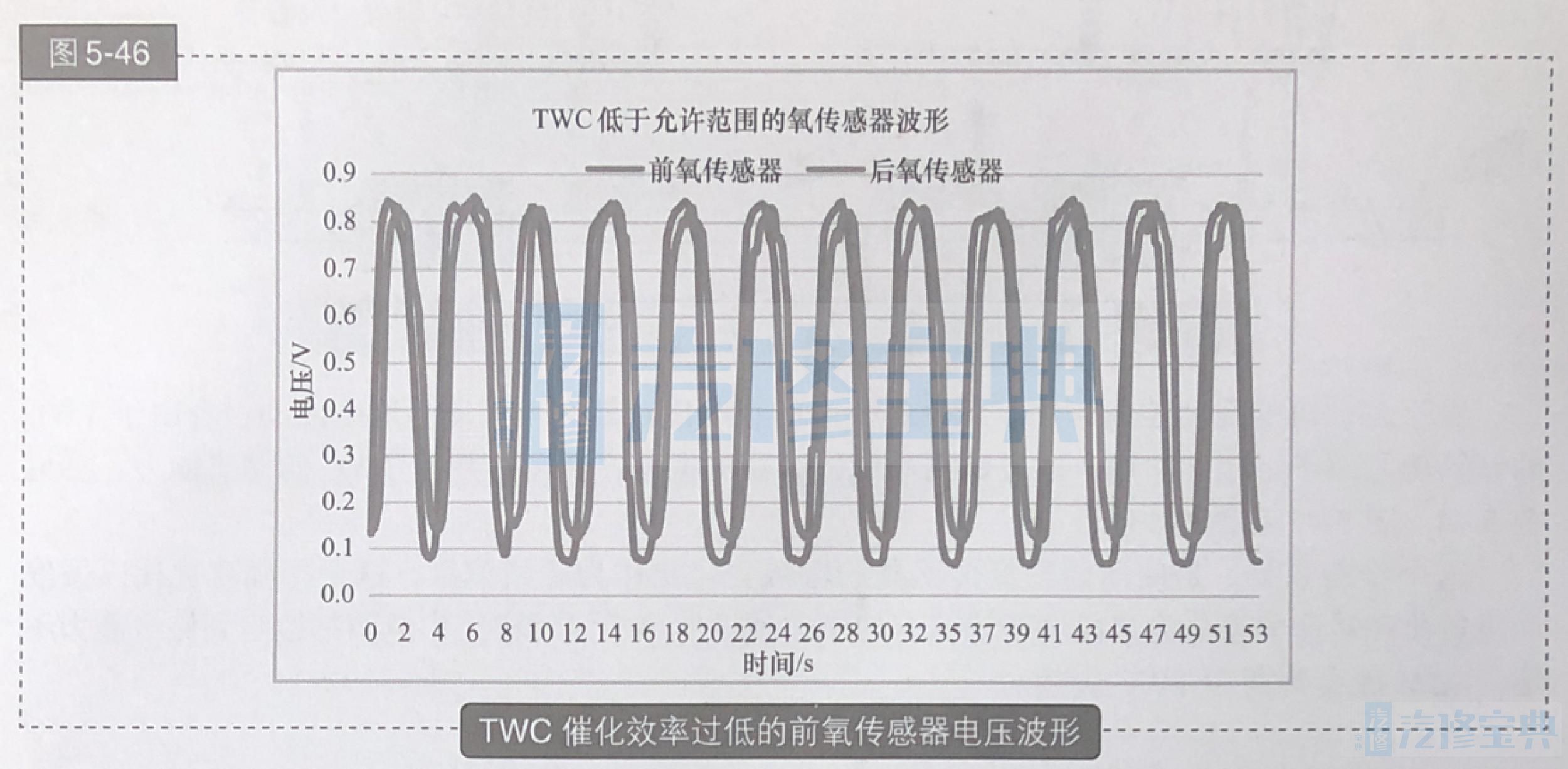

由于发动机的反馈控制作用,致使排气中的空燃比定期产生波动。这个波动,会由于TWC的储氧功能而产生缓冲作用。通过检测后氧传感器的振幅,就可能判断TWC的储氧能力,参见图5-44、图5-45和图5-46。

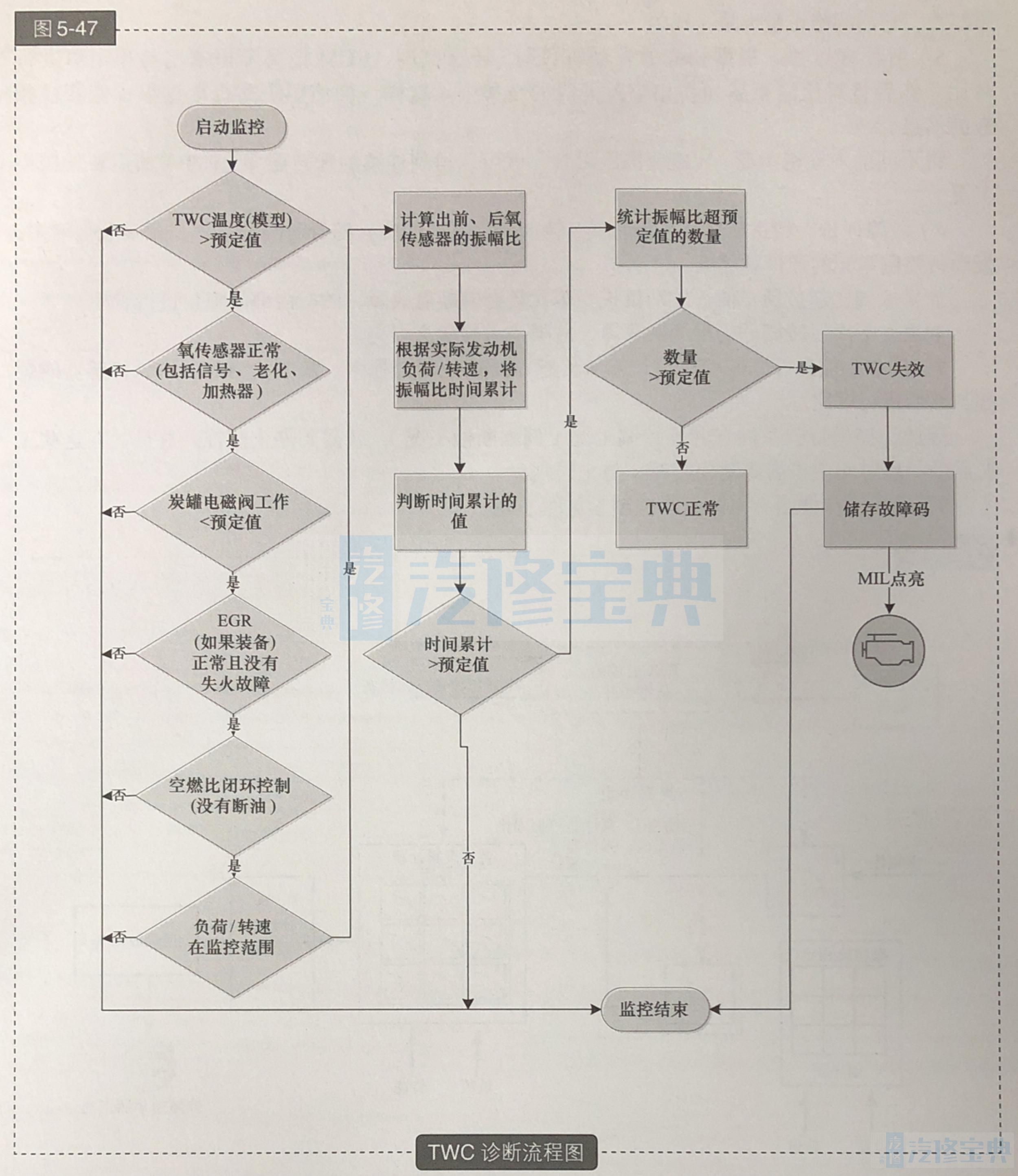

这个诊断策略,是使用前后氧传感器的振幅变化比作为原始信息。这个振幅变化比,按发动机负荷和转速关系分为多段进行评估。如果在预设的多个发动机工作范围都检测到储氧能力不足,ECM就会判断为TWC失效。

2)监控条件。通过模型计算出TWC温度。只有当TWC温度超过预定值,才进行监控。

当EVAP(燃油箱蒸气通风系统)工作时会导致空燃比发生偏离,在EVAP工作时会关闭TWC监控。只有在闭环工况、满足发动机转速/负荷的窗口才会进行监控。

3)诊断流程图。TWC诊断流程图见图5-47。

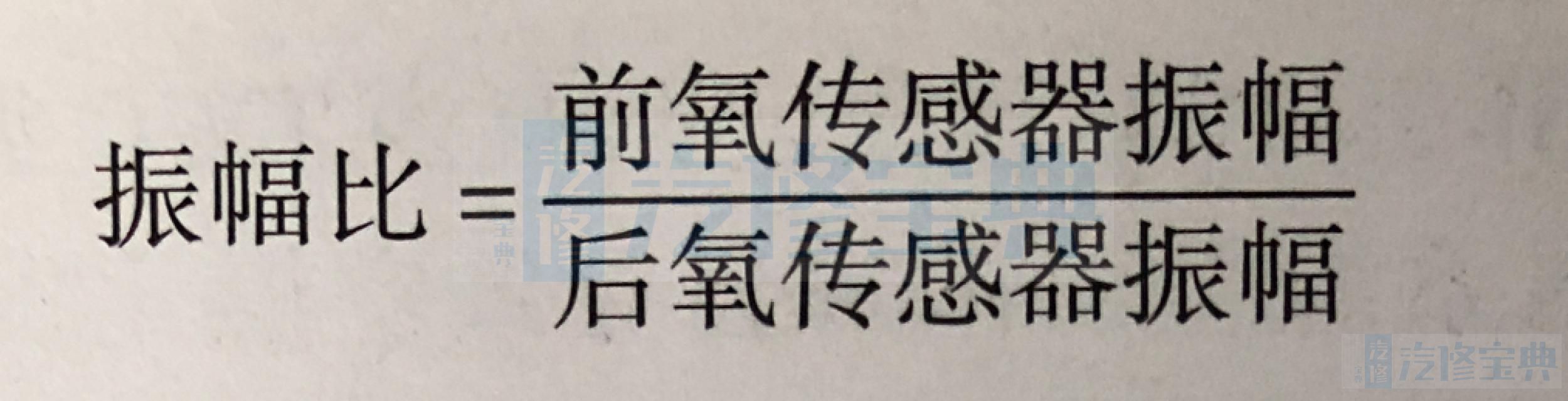

4)计算振幅比。首先计算出前、后氧传感器输出信号的振幅比。发动机控制单元(ECM)接收前、后氧传感器的输入波形信号,计算出随时间推移的输入信号绝对值和平均值。

这个振幅比是TWC监控的必要原始信息。它时在发动机负荷/转速范围内连续计算的。由于对前、后氧传感器同时进行监测,因此各种变化(例如控制频率加快)同时作用在前、后氧传感器上,它们的修正量也是一样的。

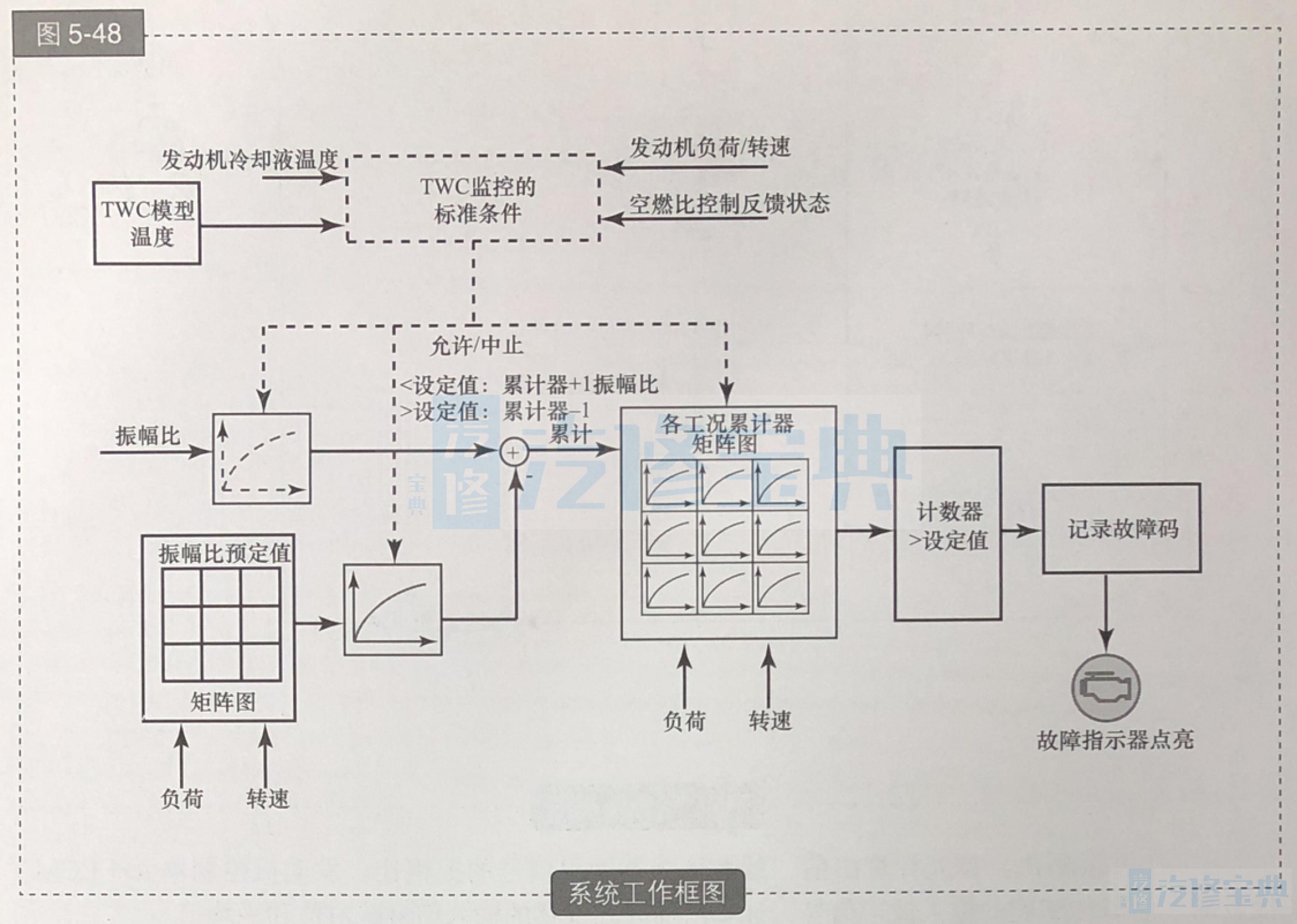

5)后处理过程。根据相应的发动机负荷/转速范围,ECM把实际振幅比与预定值进行对比。然后将对比结果累加在相应范围段的结果中。这样,即使短距离行车过程也能获得相应的信息。

将不同的发动机负荷/转速范围段组合,就可以得到连续的运转循环(FTP)所需要的监控工况。

6)故障评价。将运转循环分按负荷/转速分为不同的段,随着时间的推移,累计数据增多,发动机控制单元的评价就越准。

如果振幅比超过预定值,发动机控制单元就会判断有故障,然后内部故障位进行置位。

如果在下次运转循环仍检测到故障,故障指示器就会点亮。

7)检查监控条件。监控原理是在氧传感器反馈控制过程中,基于检测前、后氧传感器的振幅,然后进行对比。

因此,如果行驶条件在开环控制工况(例如断油工况),就需要停止监控。并且,在这些工况后的一段时间内也需要暂停监控,防止误判。

8)系统工作框图。系统工作框图参见图5-48。

(2)被动判断-检测振幅比,TWC前装宽域氧传感器。

1)原理说明。这个诊断模式,就是将后氧传感器的信号变化振幅,与模型信号振幅进行对比。这个“模型信号振幅”值是由一个临界TWC取得。临界TWC的数据,是从一个实际已达到使用寿命的TWC进行实车检测后获取的。如果被检测的TWC振幅超过这个模型,发动机控制单元(ECM)就会判断此TWC已损坏。这个振幅值,是根据发动机转速和负荷的不同有所不同的值,并且在整个发动机转速范围都会进行监控。

根据上述工作原理说明,系统必须判断以下几种情况。

①计算出后氧传感器的振幅。发动机控制单元接收后氧传感器输出的电压信号,计算出绝对值和平均周期。

②通过一个临界TWC建立后氧传感器信号变化模型。通过安装一个临界TWC,采集后氧传感器数据并建立模型。这个模型数据,是将临界TWC安装在实际发动机中,并按照各种空燃比和发动机负荷工况采集到的。这样就可以计算模型数据波形的振幅。

③信号和故障评估。发动机控制单元接收后氧传感器的信号,并与以前采集的临界后氧传感器信号对比。如果此车的后氧传感器振幅信号超过模型信号,就说明此TWC的储氧能力比临界TWC还差。

④判断监控条件。必须要将处于空燃比开环控制的行驶工况排除,例如断油工况。在此工况并且此后的一段时间内,发动机控制单元不采集后氧传感器信号。这样可防止误判。

2)检查监控条件。通过模型计算出TWC的温度。如果此时的TWC温度超过预定值,就开始进行TWC监控,参见图5-49。

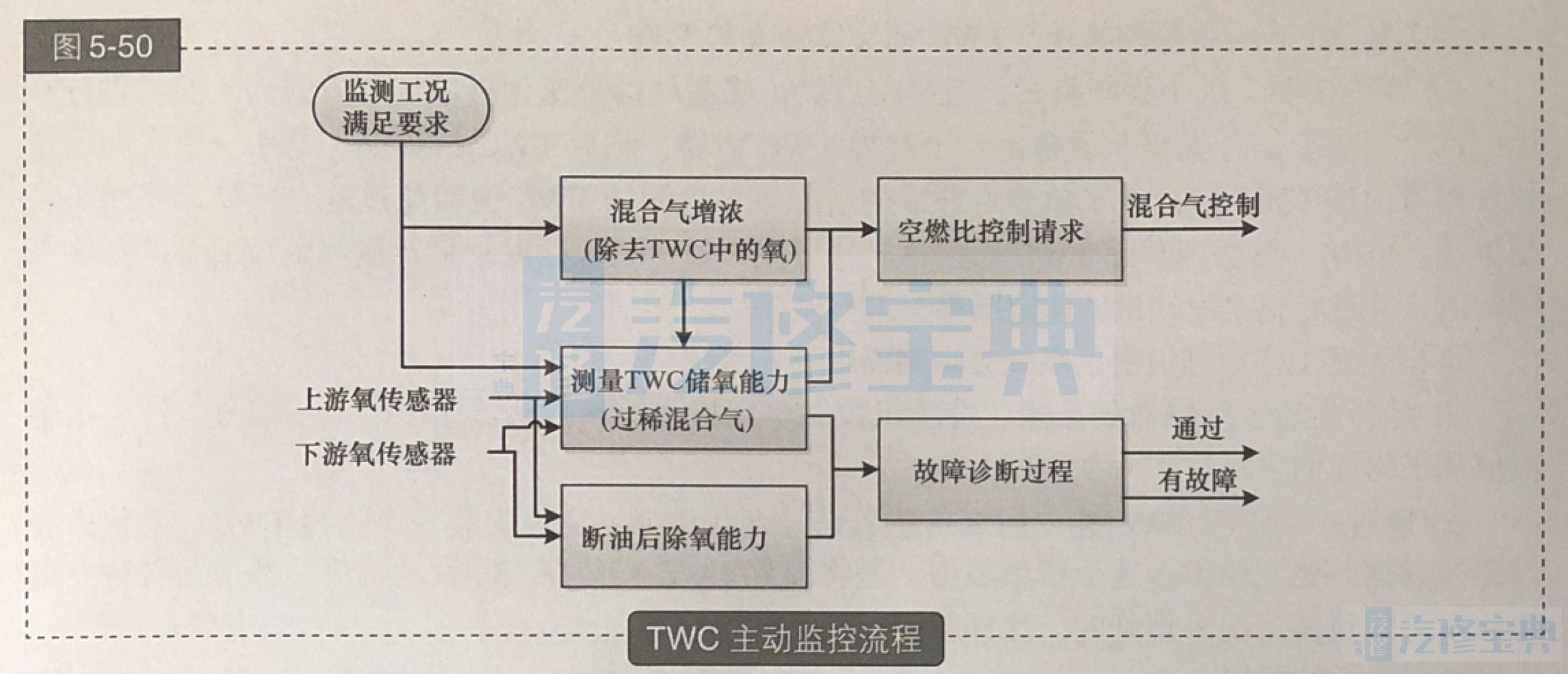

②通过过稀方法判断储氧能力(主动测试)。为了进行相关监测,ECM通过以下方法周期性地控制空燃比过浓和过稀的混合气。

第一步:ECM控制过浓混合气直到除去最少的氧(计算出浓混合气>阈值)第二步:ECM控制过稀混合气,通过储存在TWC中的含氧量计算出储氧能力:

第三步:TWC一直在此工况下工作,直到TWC的储氧量超过标定极限或后氧传感器显示TWC中的氧已完全饱和。

第四步:通过与标定的临界TWC储氧能力进行比较,诊断TWC的效率。

③通过稀-浓切换时间判断储氧能力(主动测试)。

第一步:正常控制。

第二步:控制过稀混合气,直到TWC中的氧处于饱和状态。

第三步:控制过浓混合气,直到后氧传感器检测到高电压(浓状态)。计算前、后氧传感器从稀到浓的变化的时间差,然后与标定的时间差对比,如果低于标定时间差,可判断TWC储氧能力不足。

第四步:正常控制,其工作示意图参见图5-51。

2)监控条件。根据上述工作原理,主要的监控部件可区分如下:

①监控断油后的氧传感器。

②检查主动测试的监控条件。

③空燃比控制请求(空燃比控制器的接口)。

④为除去储氧进行混合气增浓。

⑤通过稀混合气的工作检测储氧能力。

⑥处理数据。

⑦故障诊断。

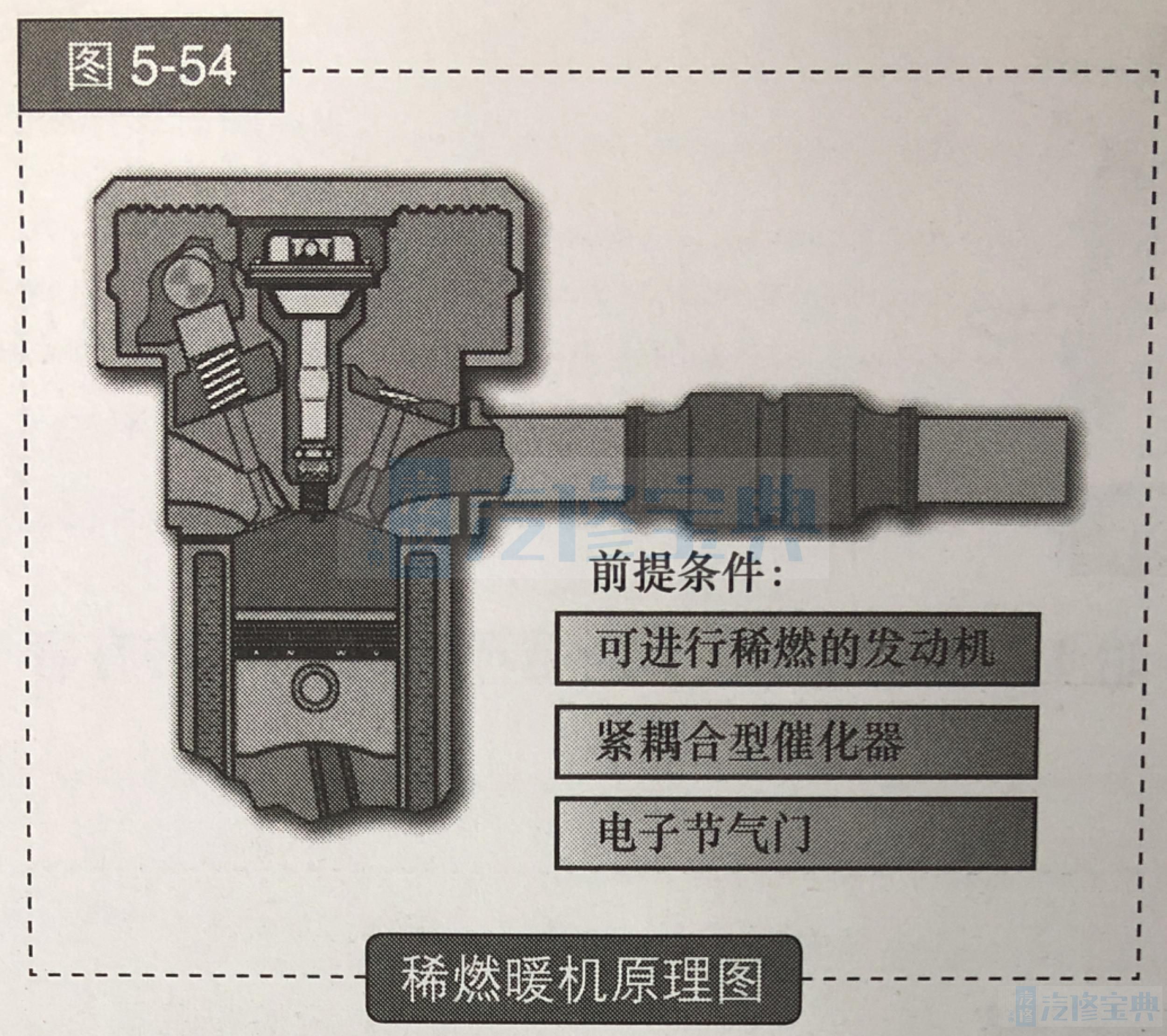

3.TWC加热。

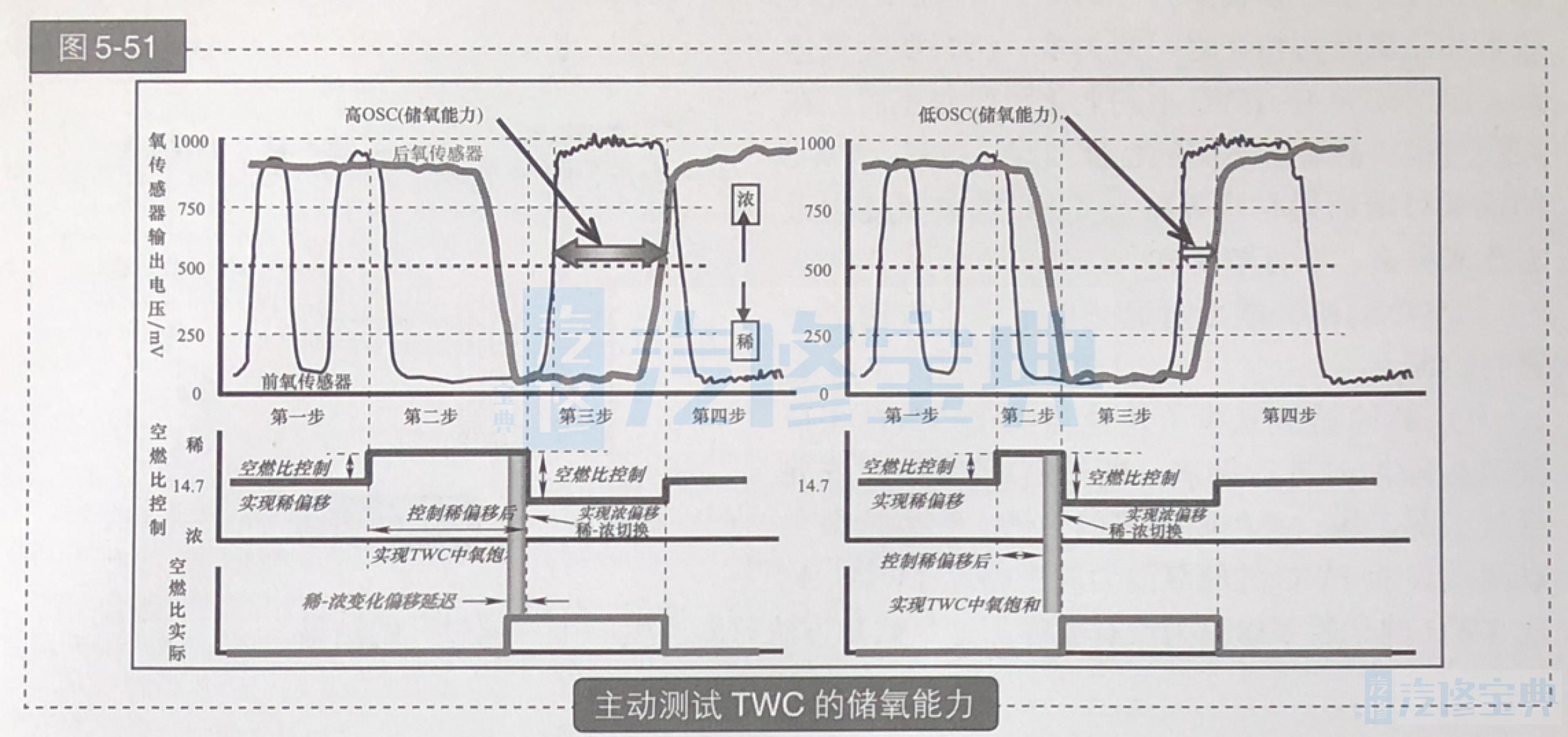

现在基本上采用催化器转化排气系统中的几乎所有污染物。但只有催化器达到其工作温度才能实现高效转化。催化器最优的催化效率温度在400~800℃间,参见图5-52。

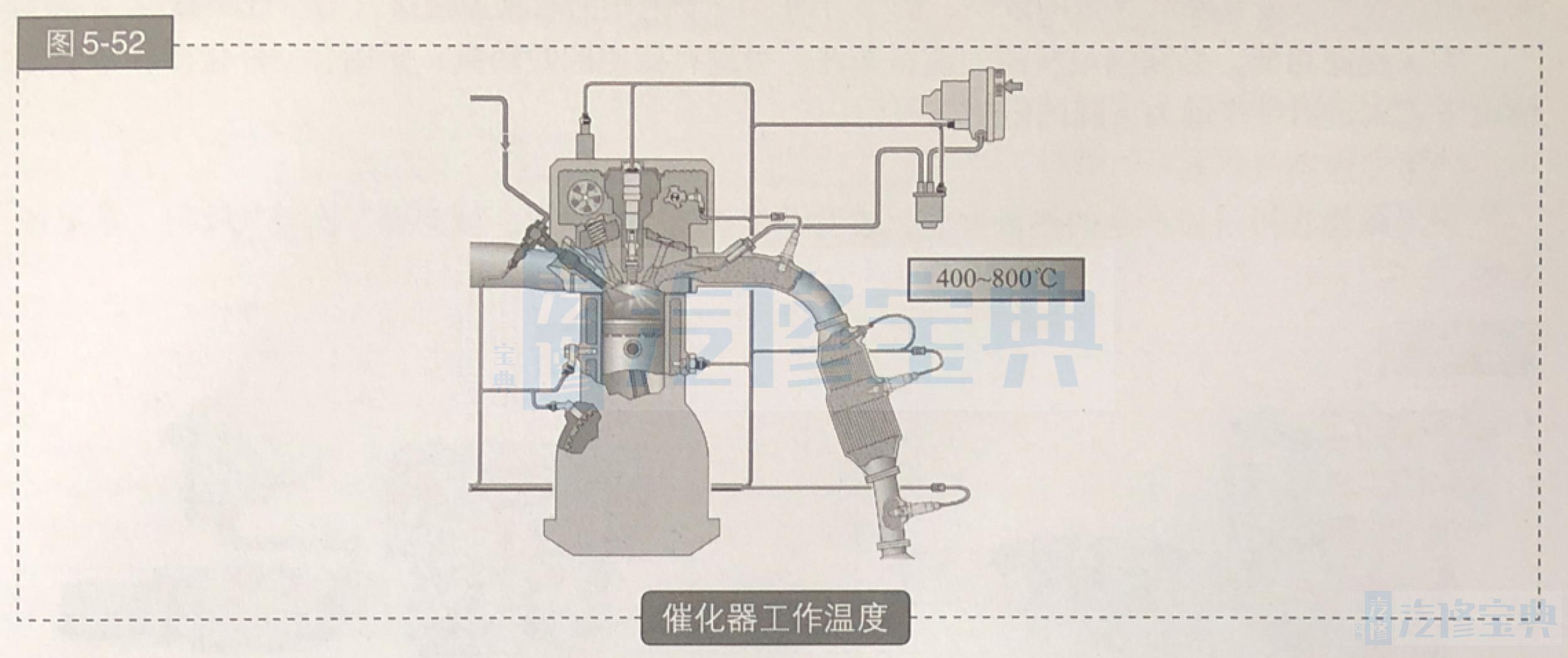

排放标准的型式试验用运转循环的检测中,在开始1~2min内排放了全循环超过80%的有害物质,参见图5-53。

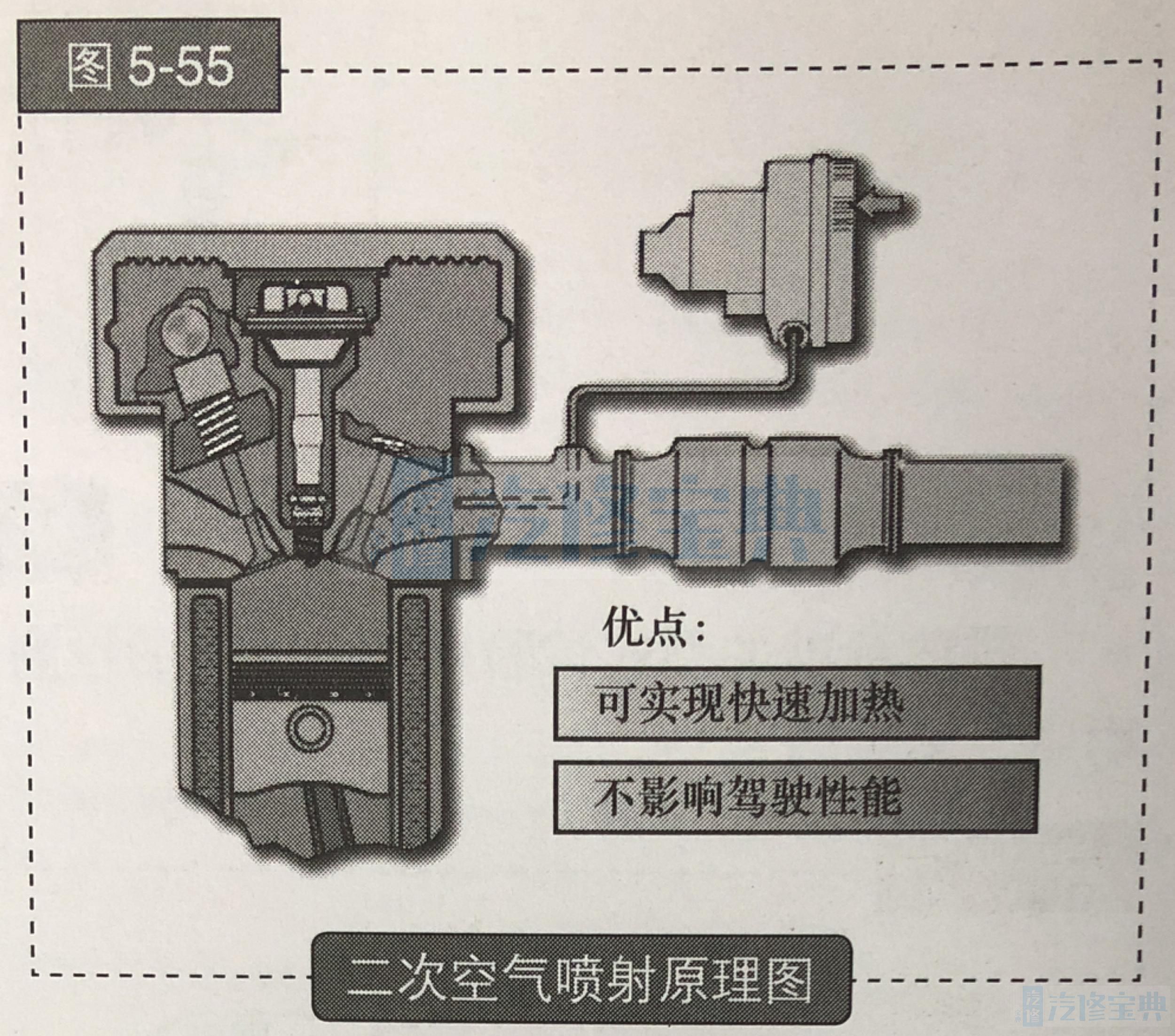

次空气喷射的优点是能可靠地产生足够多的热量进行加热、不影响驾驶性能。缺点是成本增加。

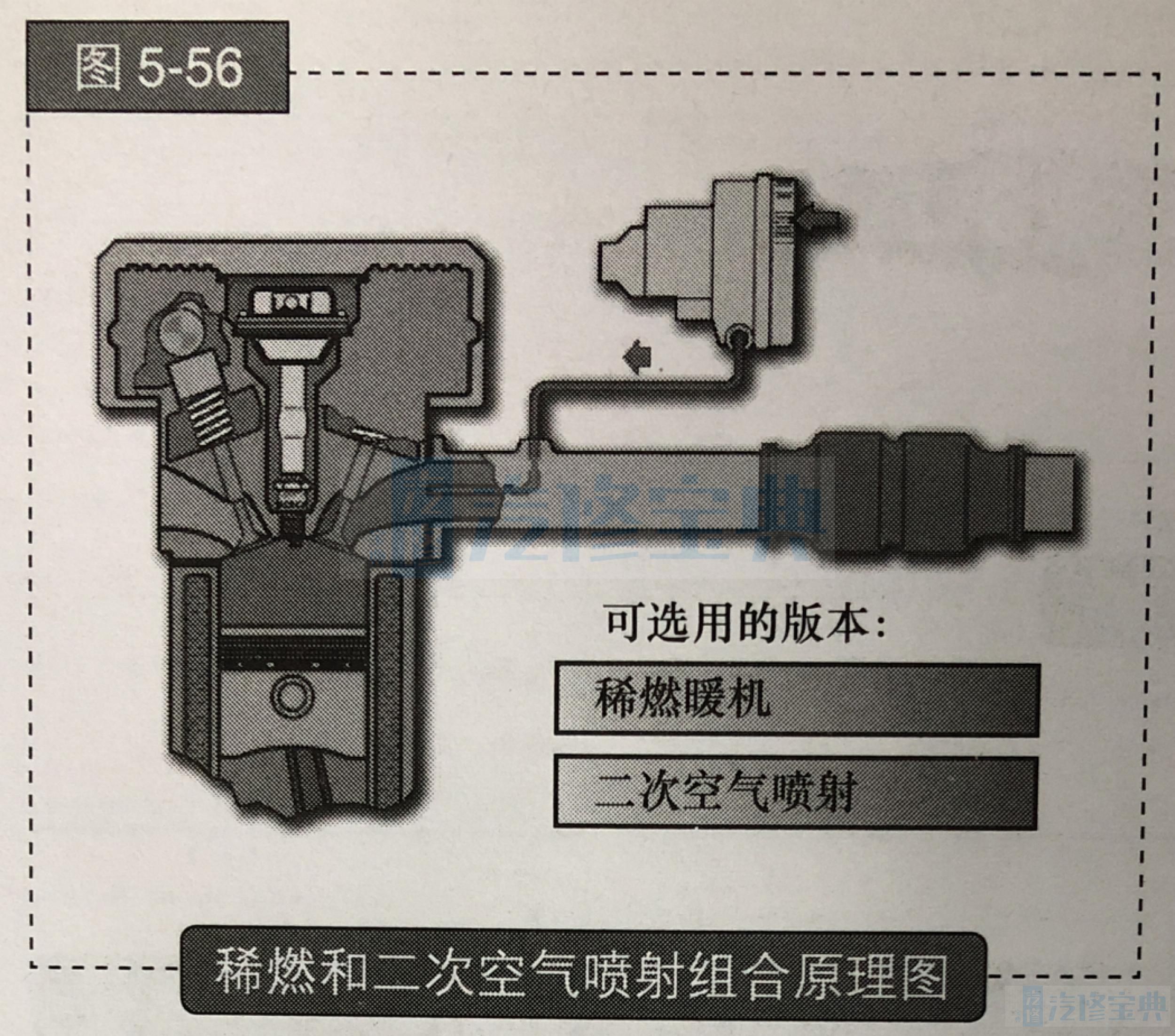

(3)稀燃和二次空气喷射的组合。

如果是可以进行稀燃的发动机,但催化器远离发动机缸体,就可采用将稀燃和二次空气喷射组合的形式。

旦催化器开始工作,发动机控制单元将混合气从过稀转化为增浓。较浓的混合气在催化器中与二次空气进行部分的氧化反应,参见图5-56。

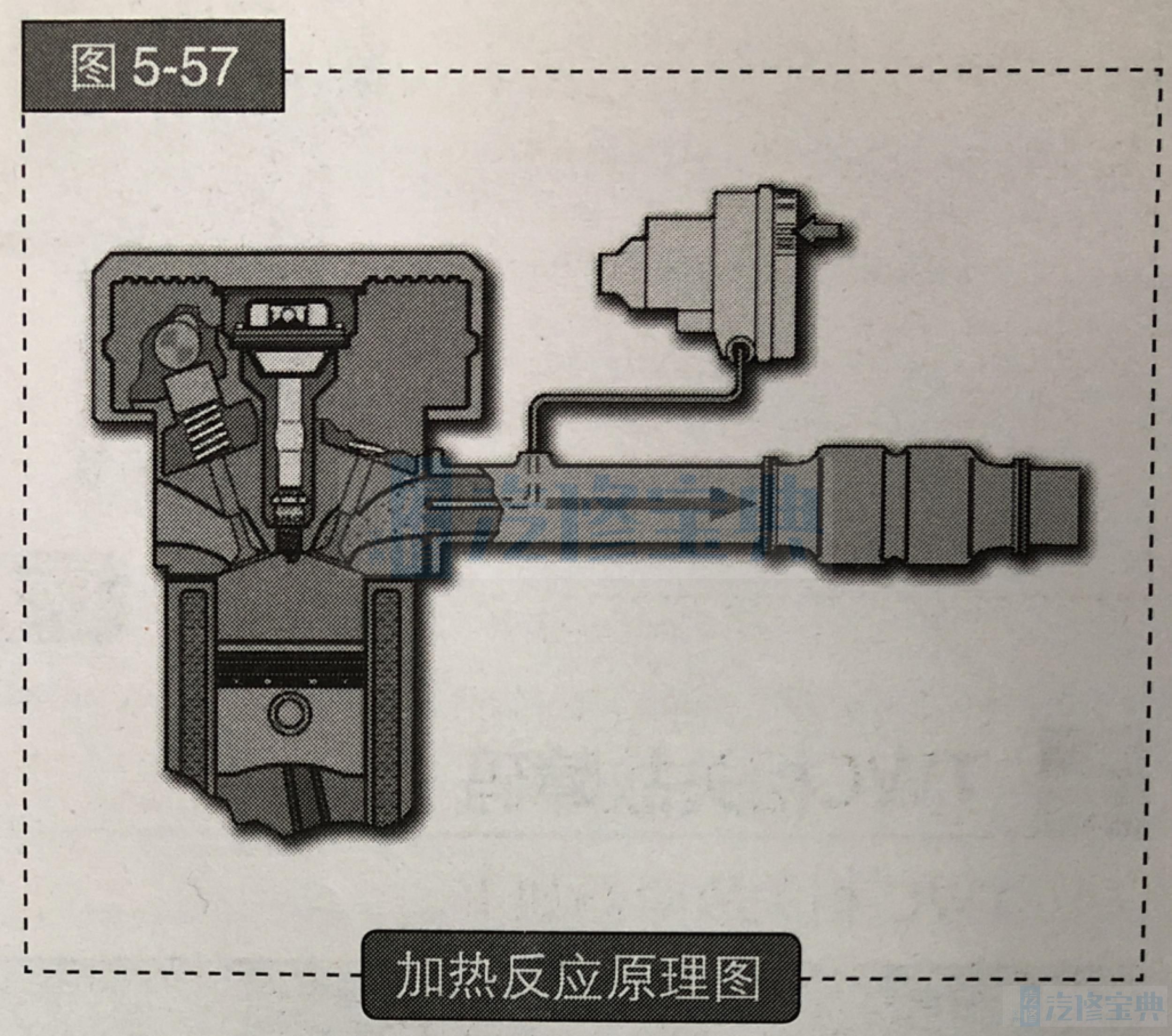

(4)加热反应。

加热反应是另一种快速加热催化器的方法。它一般用于催化器不能靠近发动机缸体,且只能安装在车底的情况。排气必须通过较长的排气管才能达到催化器。在暖机阶段供给空燃比达0.5~0.6的极浓混合气。二次空气喷射将将空气喷射入排气管,使得空燃比达1.1,排气就可能在排气歧管中自燃,到达催化器入口前排气温度快速升高。但由于催化器远离发动机缸体,仍不能满足国IV和国V的排放要求,参见图5-57。

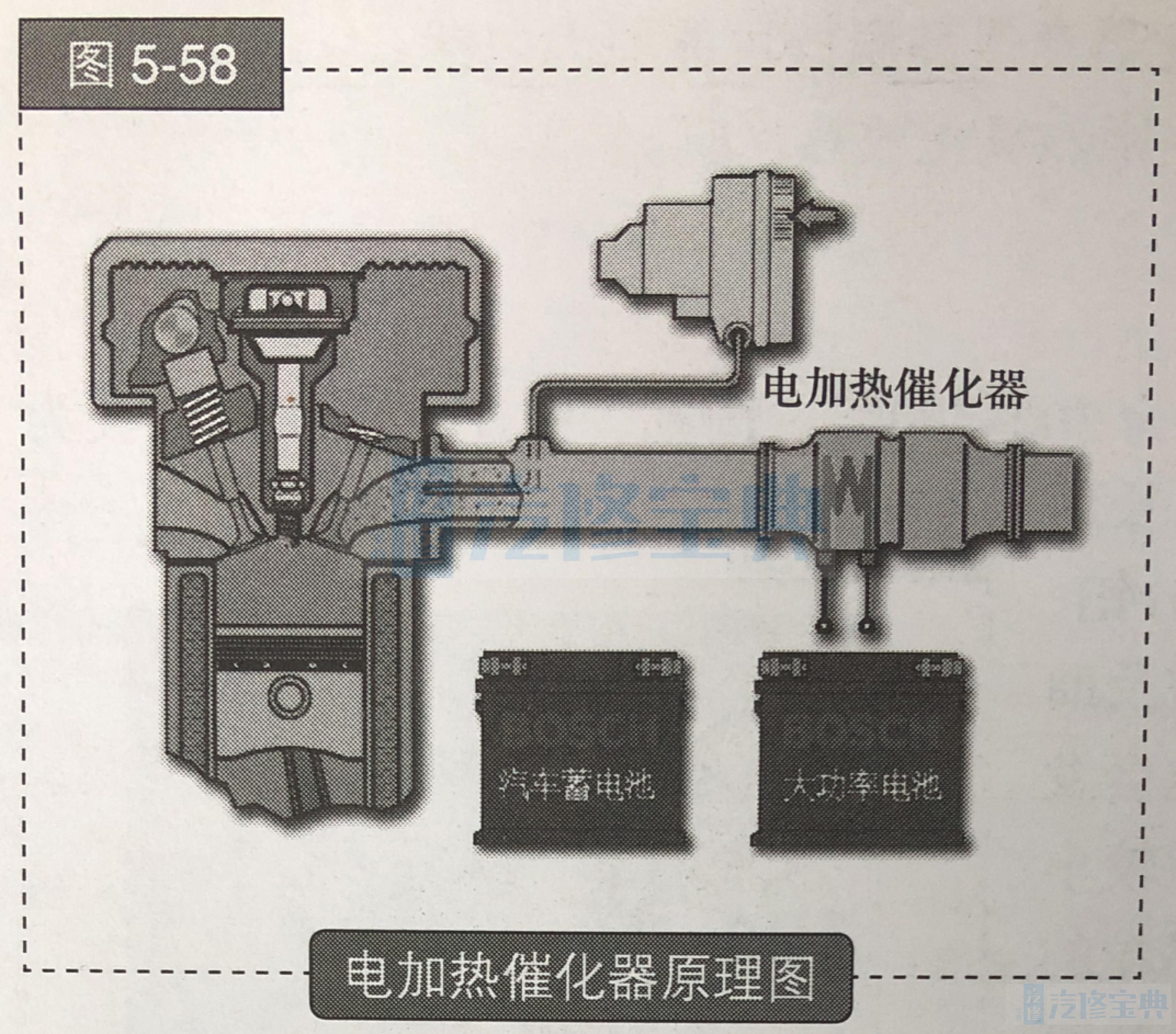

(5)带外部供能的电加热催化器。

电加热催化器的工作原理与加热反应类似。所不同的是在催化器上增加了一段用于提供热量的加热装置。这个外置的加热装置非常耐用。为了满足加热装置所需的高达1.5kW的能量,这种设计需要第二个蓄电池和一个非常大功率的发电机,参见图5-58。

(6)外置燃烧室。

使用外部燃烧器产生热能是另一个传统的加热方法。它的原理是通过外部供给燃油,并与二次空气混合,在催化器前的燃烧室中燃烧。热量直接在催化器前产生,从而达到非常快速加热催化器的作用。外置燃烧室的方法完全与起动工况无关,不会影响驾驶性能,其缺点是复杂和昂贵,参见图5-59。

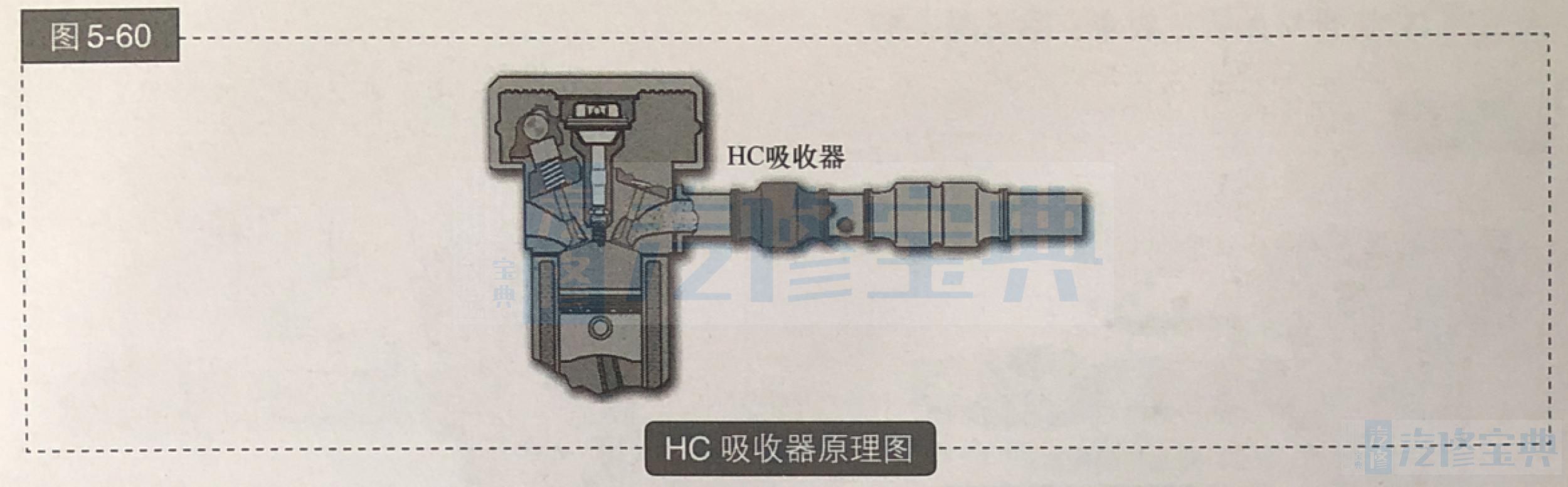

(7)HC吸收器。

它的原理是在低于催化器能进行转化工作的起动和暖机阶段,HC吸收器临时储存未经处理的含HC的排气。当催化器温度超过其工作温度后,HC吸收器释放出HC进行后续的转化,参见图5-60。