1.事故再现2018年7月31日,某公司经理刘某驾驶小轿车外出办理业务,公司随从人员周某乘坐在副驾驶座位上。中午11时40分许,业务办理完毕,在返回的途中,尽管车内有空调,毕竟劳累了一上午,口干舌燥。前方路边有一家小商店,副驾驶座位上的周某请示经理刘某:“前面靠路边停一下,我下车去买两瓶矿泉水吧?”经理刘某答应道:“好的,我也想喝口水了。下车时注意安全。”如图20-6所示,说话间经理刘某将车停下,周某随即快速将副驾驶座的车门打开,打算去路边的小商店买矿泉水,没等周某下车,黄某骑着电动车就从刘某的小轿车的右后方驶了过来,在毫无防备的情况下,一头撞上了周某刚刚打开的车门,黄某连同电动车摔倒在地。刘某的小轿车、黄某的电动车有不同程度的损坏,电动车骑车人黄某身负重伤,抢救无效死亡。

2.责任认定乘车人周某承担木起事故主要责任,某公司经理、轿车驾驶人刘某承担本起事故次要责任,电动车驾驶人黄某不承担本起事故责任。

此案中,某公司的员工周某构成交通肇事罪,经区人民法院判决,周某被判处有期徒刑9个月,级刑1年;经查,周某持有机动车驾驶证,根据《道路交通安全法》第一百零一条第一款的规定,由交警部门吊销周某的机动车驾驶证,且2年内不得重新取得机动车驾驶证。

关于交通事故损害赔偿,法院判决周某、刘某和某公司一次性向电动车驾驶人黄某的亲属赔偿人民币39万元。

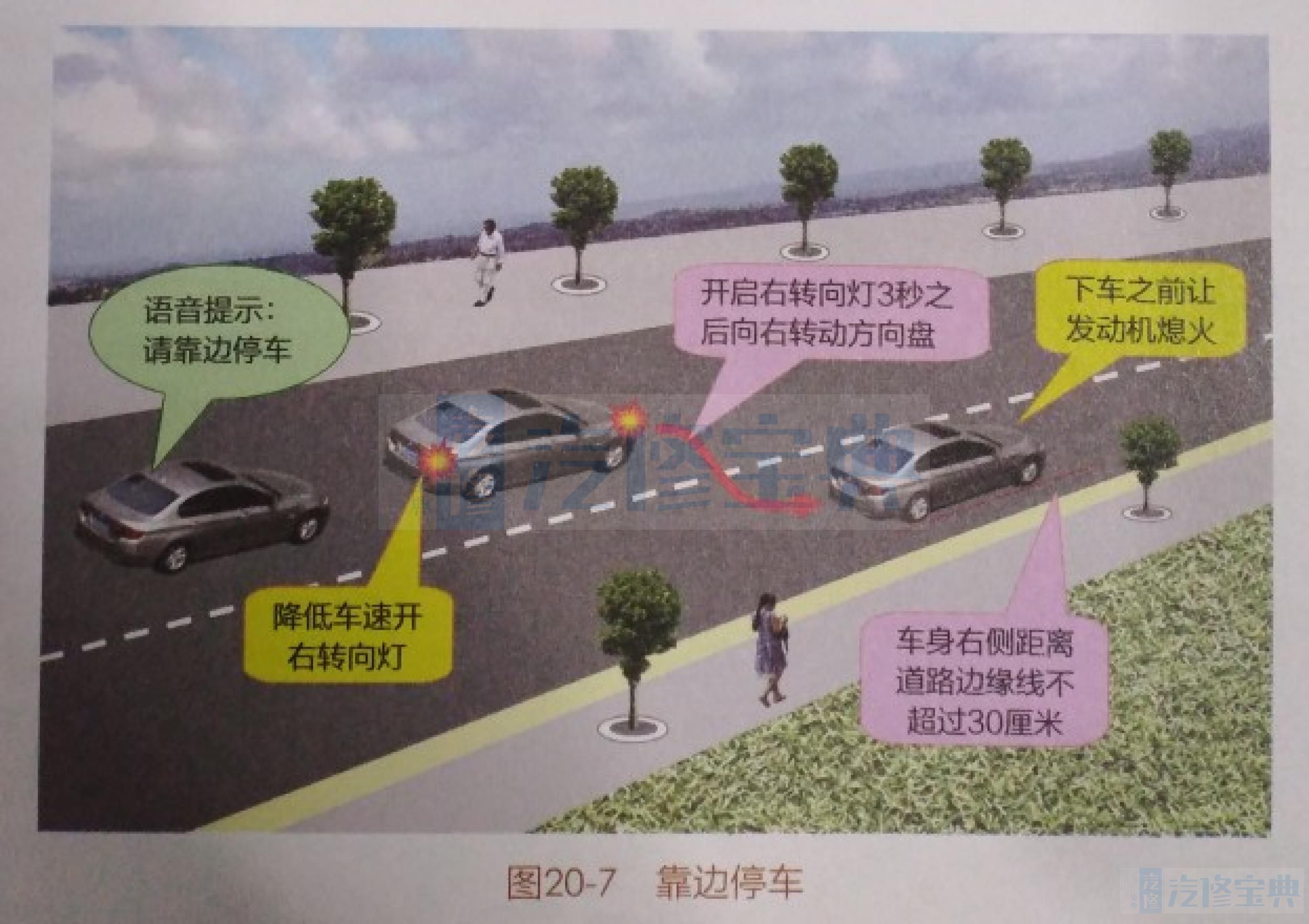

3.案例点评如图20-7所示,在汽车驾驶证的科目三考试中,设有靠边停车的考试项目,在这个项目的操作要求及评判标准中规定:停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘30厘米以内。

本起交通事故的责任人包括刘某和周某,刘某是驾驶人,周某是乘车人,两人同在一个公司就职,刘某是周某的上司,周某打开车门准备下车买矿泉水,是经过刘某同意的。况且,小轿车驾驶人刘某在路边临时停车时,没有发出靠边停车的信号,即在停车之前未开启右转向灯。从事故现场来看,刘某停车的位置距右侧车行道边缘70厘米,远大于30厘米,违反了《道路交通安全法实施条例》第六十三条第五项关于机动车在道路上临时停车“应当紧靠道路右侧”的规定。刘某的交通违法行为对于本起事故的发生具有一定作用,是造成此次事故的次要原因,小轿车驾驶人刘某应当承担本起事故的次要责任。

乘车人周某在下车之前没有注意观察车外的交通动态,没有考虑到突然打开车门有可能对过往车辆带来伤害,周某违反了《道路交通安全法实施条例》第六十三条第四项关于机动车在道路上临时停车“车辆停稳前不得开车门和上下人员,开关车门不得妨碍其他车辆和行人通行”的规定,周某的交通违法行为是导致本起事故发生、造成事故损害后果的主要原因,小轿车乘车人周某应当承担本起事故的主要责任。

电动车骑车人黄某案发时行驶在正常的路线上,黄某不存在与本起事故相关的交通违法行为,所以,黄某不承担本起事故责任。

4.特别提示本案给人们发出了两点警示:一是乘车人有可能成为交通事故的肇事者;二是下车时开车门一定要小心谨慎。

从法院的判决结果来看,小轿车乘车人周某构成了交通肇事罪,一位乘车人不经意间变成了交通事故的肇事者,这是一般人很难想象的。然而,事实摆在面前,电动车骑车人黄某的死亡,就是由于周某违法打开车门造成的,小轿车乘车人周某应该对电动车驾驶人黄某的死亡承担责任。

我国《道路交通安全法》第一百零一条第一款规定:“违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大交通事故,构成犯罪的,依法追究刑事责任,并由公安机关交证,因为本起交通事故造成1人死亡,构成重大交通事故,依照《道路交通安全法》第一百零一条第一款的规定,由公安机关交通管理部门吊销周某的机动车驾驶证。

可能有人不禁会问:案发时周某并非在从事驾驶机动车的活动,为什么公安机关交通管理部门要对周某实施吊销机动车驾驶证的行政处罚呢?

首先,周某本人持有机动车驾驶证,应该具备交通安全的基本常识,知道开车门下车的安全注意事项,但是,由于匆忙周某忽视了开车门下车的安全注意事项,因而引发了致人死亡的交通事故,周某应该受到吊销机动车驾驶证的资格罚。其次,《道路交通安全法》第一百零一条不仅适用正在驾驶机动车的驾驶人,而且适用持有机动车驾驶证的其他人,包括乘车人、非机动车驾驶人、行人等。

公安部2016年1月29日发布的《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部第139号令)第十三条第一款第七项规定:“有下列情形之一的,不得申请机动车驾驶证:因其他情形依法被吊销机动车驾姓证未两年的”。本案中的乘车人周某因违反《道路交通安全法》第一百零一条第一款的规定,被依法吊销机动车驾驶证,根据《机动车驾驶证申领和使用规定》第十三条第一款第七项的规定,周某在两年内不得重新取得机动车驾驶证。

本案中肇事车的驾驶人是刘某,为什么公安交通管理部门没有对驾驶人刘某实施吊销机动车驾驶证的处罚呢?

刘某虽然是肇事车的驾驶人,但是,在本案中刘某只是承担交通故事的次要责任,不构成交通肇事罪,因比,不适用《道路交通安全法》第一百零一条第一款的规定,所以,公安交通管理部门没有对驾驶人刘某实施吊销驾驶证的处罚。

在乘车人周某打开车门之前,驾驶人刘某提示道:“下车时注意安全。”这样的提示是不够明确的,是让周某开车门下车时要注意自身的安全呢?还是让周某开车门时要注意车外过往车辆、行人的安全呢?

当乘车人周某将要打开车门下车时,乘车人周某、过往车辆、行人的安金是同等重要的。怎样才能做到全面兼顾呢?最有效的方法,就是车内的驾驶人刘某利用轿的后视镜对车外的交通动态进行观察,确认开车门不会与过往的车辆、行人发生意外时,再让乘车人周某开车门下车。

无论是关闭车门还是打开车门,动作都不要太快,用力都不要太猛。

关闭车门动作太快或者用力太猛,车门与门框之间产生冲撞,这种冲撞会对车况产生一定的影响;这种冲撞产生的震动和声响,会让车内的其他人感到不舒适,给人带来粗鲁、不礼貌的不良印象。在关闭车门时,不要一次关闭到位,当车门距离门框还有15-20厘米时,稍稍停顿,然后再适当用力将车门关紧。

下车时打开车门动作要慢,用力要轻,这主要是从安全角度考虑的。

当我们准备靠向路边停车时,要考虑到右后方可能会有同向驶来的摩托车、电动车、自行车,如果突然靠右减速停车,可能会与右后方驶来的车辆发生碰撞事故。因此,应该事先开启右转向灯,利用后视镜观察后方的交通情况,缓慢靠向路边停车。

靠路边停车之后,不可迅速打开车门,迅速打开车门有可能会与过往的车辆和行人发生碰撞事故。为了避免这种危险情况的发生,应该在车辆停稳之后,利用后视镜观察车辆后方和两侧是否有正在靠近的车辆和行人,确认没有过往的车辆和行人后,才能打开车门。

打开车门不可过猛,先打开10-15厘米缝隙,通过缝隙再次向后观察,确认没有来车,才可以进一步增加车门的开度,然后再从车内探身出来。

以上所述是国内流行的“两段式开门法”。我国和世界上其他一些国家,还在推广另外一种开门法——“荷式开门法”。在美国的地方性交通法规中,还有要求驾驶人必须遵守“荷式开门法”的规定。什么是荷式开门法呢?

荷式开门法( Dutch Reach)的英文直译为“荷兰人下车方法”。荷式开门法在荷兰的普及已经有50多年的历史了。

20世纪50~60年代,荷兰进入了汽车数量急剧增加的时期。汽车的急剧增加,不仅使空气质量下降,交通事故增多,而且还导致能源危机和车辆拥堵,骑自行车出行困难。面对70年代的石油危机,荷兰政府加强了自行车交通基础建设,鼓励人们骑自行车出行。此后,荷兰成为自行车使用密度最大的国家之一。在荷兰,人们遵循“自行车优先,汽车后行”的交通规则,荷氏开门法就是在这种历史背景下产生的。

荷式开门法是一种防御性驾驶的开门方法。当汽车停稳之后,车内的驾乘人员打开车门之前,首先要想到车外是否有过往的骑车人。要用距离车门远的那只手去开启车门,在车的左侧就座,要用右手开车门;在车的右侧就座,要用左手开车门。用这样的方法开车门,虽然由于动作别扭而变得迟缓,但是,因为开车门的过程中要扭转头部和上身,就会让人们不由自主地利用后视镜和车窗来观察车外的交通情况,随着车门的缓慢打开,又会不由自主地透过门缝观察汽车后方是否有靠近的骑车人和行人,这样就会避免因开车门导致的交通事故。

两段式开门法、荷式开门法虽然值得提倡,但是,人们往往难以养成这种习惯,由于匆忙,在开车门下车时,顺手就把车门打开了。两段式开门法、荷式开门法需要车内乘员把车门打开少许,利用缝隙观察车后方是否有来车。

那么,能不能让车内乘员在打开车门之前就能看到车的侧后方的交通动态呢?

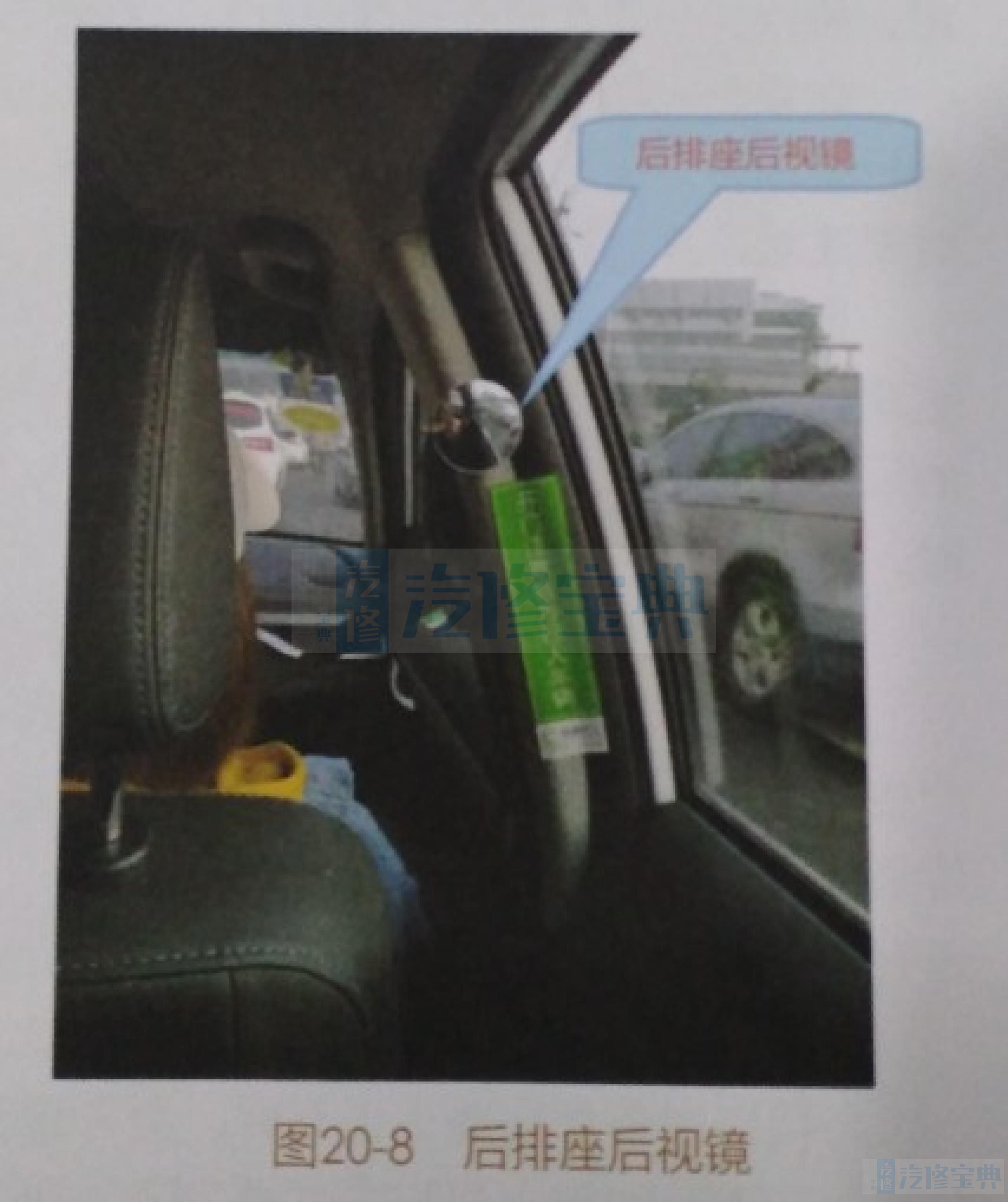

如图20-8所示,为了防止后排座乘客开门下车时与过往的车辆发生碰撞事故,可以在车内加装后排座后视镜。

这种后排座后视镜可以网购,也可以在实体店购买,形状有圆形和矩形等,安装较为简便,只需要粘贴在车内B柱后侧的适当位置即可。车内后排座的乘客在车门关闭的状态下,就可以利用后排座后视镜观察到车外侧后方的交通动态。