1.预估风险一位出色的棋手在下棋时,每走一步棋,都要考虑到后续几步棋的布局。 防御性驾驶人在实施一项驾驶操作之前,要对自己的行为动机进行预测评估,以减少车辆驾驶中的盲目性和随意性,这个过程就称为预估风险。 车轮一转三分险,只要车轮开始转动,随时都伴随着风险,要时刻想着风险,随时准备应对风险,及时化解风险,要有未雨绸缪的风险意识。 假如今天天气不好,在出门之前我们就应该想到不良天气对行车安全的影响,提前做好应对恶劣天气的思想准备。 当我们走近车辆,准备打开车门的时候,就应该想到如果车辆周围有障碍,或者轮胎缺气会带来安全隐患,那就应该在打开车门之前查看车辆周围是否有障研物,察看汽车轮胎是否需要充气。 在车辆起步之前,我们应该想到如果车门关闭不到位,车辆行驶的振动颠簸,可能导致车门自动打开,所以在起步之前要检查车门是否关紧。 在我们准备靠向路边停车时,要考虑到右后方可能有驶来的电动车,如果突然靠右减速停车,可能会与后方的电动车发生碰撞事故。应该事先开启右转向灯,利用后视镜观察后方的交通情况,缓慢靠向路边停车。靠向路边停车之后,不可迅速打开车门,迅速打开车门有可能会与过往的车辆和行人发生碰撞事故。为了避免这种危险情况的发生,应该在车辆停稳之后,利用后视镜观察车辆后方和两側是否有正在靠近的车辆和行人,确认没有过往的车辆和行人,才能打开车门。打开车门时不可过猛,先打开10厘米左右的门缝,通过门缝再次向后观察,确实没有来车,才可以进一步增加车门的开度,然后再从车内探身出来。 以上所述是国内流行的“两段式开门法”。我国和世界上其他一些国家还在推广另外一种开门法———“荷式开门法”。在美国的地方性交通法规中,还有要求驾驶人必须遵守“荷式开门法”的规定。什么是荷式开门法呢? 荷式开门法( Dutch Reach)的英文直译为“荷兰人下车方法”。荷式开门法在荷兰的晋及已经有50多年的历史了。

20世纪50-60年代,荷兰进入了汽车数量急剧增加的时期。汽车的急剧增加,不仅使空气质量下降,交通事故增多,而且还导致自行车出行困难。

面对70年代的石油危机,荷兰政府加强了自行车交通基础建设,鼓励人们骑自行车出行。此后,荷兰成为自行车使用密度最大的国家之一。在荷兰,人们遵循“自行车优先,汽车后行”的交通规则,荷式开门法就是这种规则的体现。

荷式开门法是一种防御性驾驶的开门方法。当汽车停稳之后,车内的驾乘人员打开车门之前,首先要想到车外是否有过往的骑车人。要用距离车门远的那只手去开启车门,在车的左侧就座,要用右手开车门;在车的右侧就座,要用左手开车门。用这样的方法开车门,虽然由于动作别扭而变得迟缓,但是,因为开车门的过程中要扭转头部和上身,就会让人们不由自主地利用后视镜和车窗来观察车外的交通情况,随着车门的级慢打开,又会不由自主地透过门缝观察汽车后方是否有靠近的骑车人和行人,这样就会避免因开车门导致的交通事故。

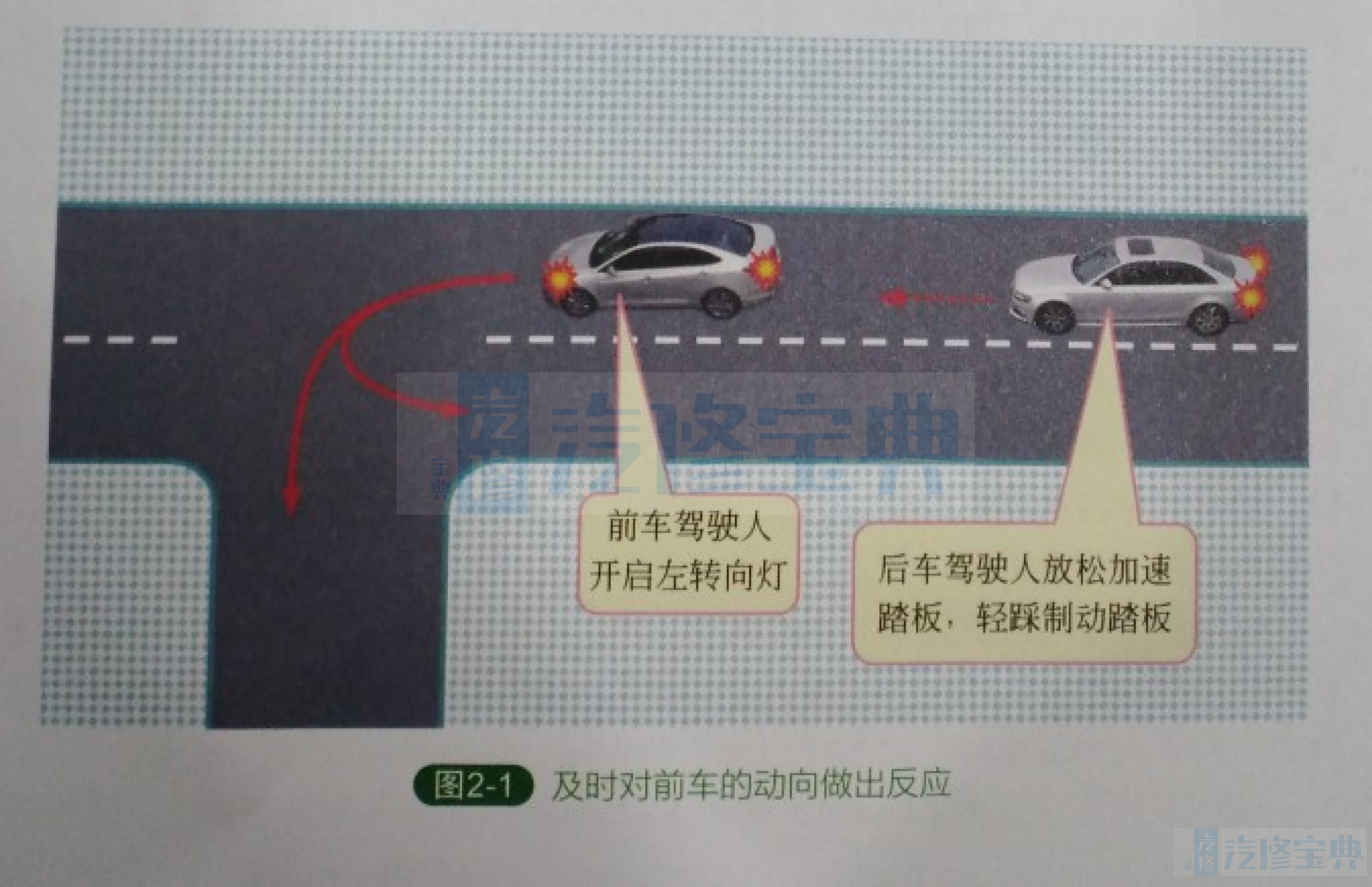

预估风险的目的就是要提前化解影响车辆通行的各种不安全因素。如图2-1所示,如果前车开启左转向灯,后车驾驶人要立刻意识到前车将要左转弯或掉头,左转弯或掉头必然要减速。如果后车驾驶人没有及时放松加速踏板,跟车距离会很快缩短,只好被迫放松加速踏板,再用力踩下制动踏板。如果在前车驾驶人开启左转向灯的时候,后车驾驶人随即放松加速踏板,或许就可以省去踩制动路板的动作。提前放松加速踏板,不仅可以减少燃油的消耗,减少机件的冲击和磨损,还有利于行车安全,有利于把握处理道路交通情况的主动性。

在繁华的道路上驾驶车辆,通过预估风险可以提前化解险情,可以为自己处置危险情况争取更多的时间。一位出色的驾驶人,往往也是预估风险的高手,正因为如此,技术熟练的驾驶人开车时车速平稳,平均车速高,在车流中穿梭自如,给人带来安全和舒适的感觉。

一些新手在开车时,不是踩油门,就是踩刹车(制动踏板),一路上刹车灯总是频繁闪烁,不仅浪费燃油、车辆磨损严重,还不利于行车安全,这些正是缺乏预估风险能力的表现。

2、4秒跟车间距在川流不息的车流中行驶,如果跟随前车的距离过大,将被其他车辆加塞,这是不利于行车安全的。如果跟随前车的距离过小,前车制动,后车容易发生追尾事故,更不利于交通安全。

究竟与前车应该保持多大的跟车距离呢?这要根据不同的交通情况来确定。

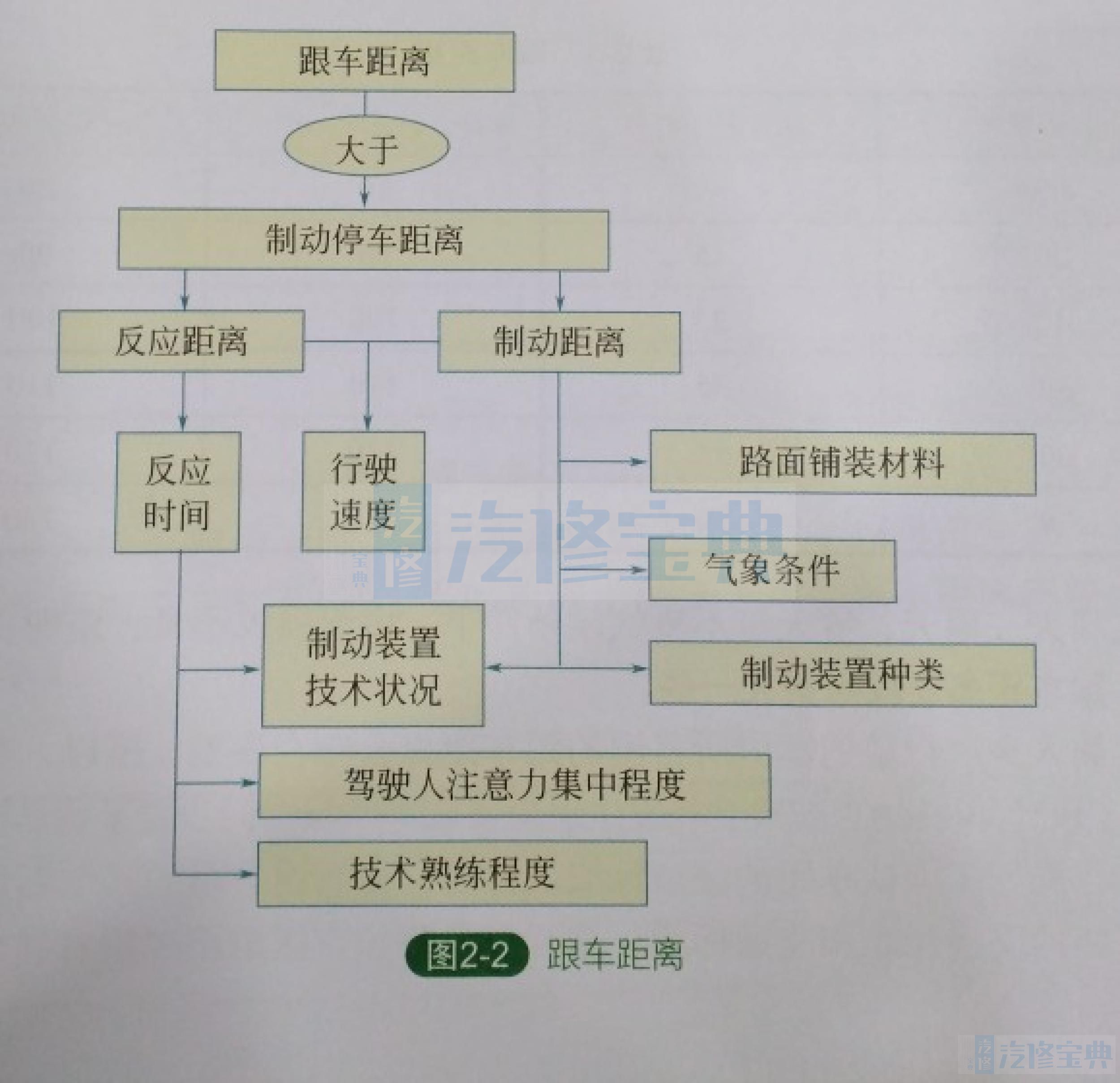

如图2-2所示,为了防止发生车辆追尾事故,跟车距离应当大于制动停车距离。制动停车距离是指从驾驶人发现危险信息,采取制动减速措施,到车辆完全停下来所移动的距离。制动停车距离包括反应距离和制动距离。

反应距离是指从驾驶人发现危险信息,到采取制动措施这段时间内,车辆移动的距离。反应距离的长短,与驾驶人的注意力集中程度、驾驶技术熟练程度、车辆制动装置的技术状况、车辆行驶速度等因素有关。

制动距离是指从车轮产生制动作用至停止转动这段时间内车辆移动的距离。制动距离的长短,与车辆制动装置的技术状况、路面铺装材料(水泥、沥青、石子、土路)、气象条件(干燥、雨、泥泞、冰雪)、制动装置种类(盘式制动器、鼓式制动器:液压制动、气压制动)、车辆行驶速度等因素有关。

在以上诸多因素中,决定制动停车距离最关键的因素是当时车辆的行驶速度。

对于反应距离来讲,在驾驶人反应时间一定的情况下,车速越快,反应时间内车辆所移动的距离就越长。对于制动距离来讲,车速越快,汽车的动能越大,汽车的制动距离就越长。因此,在正常的路面行驶,主要是根据车速来确定与前车的跟车距离。

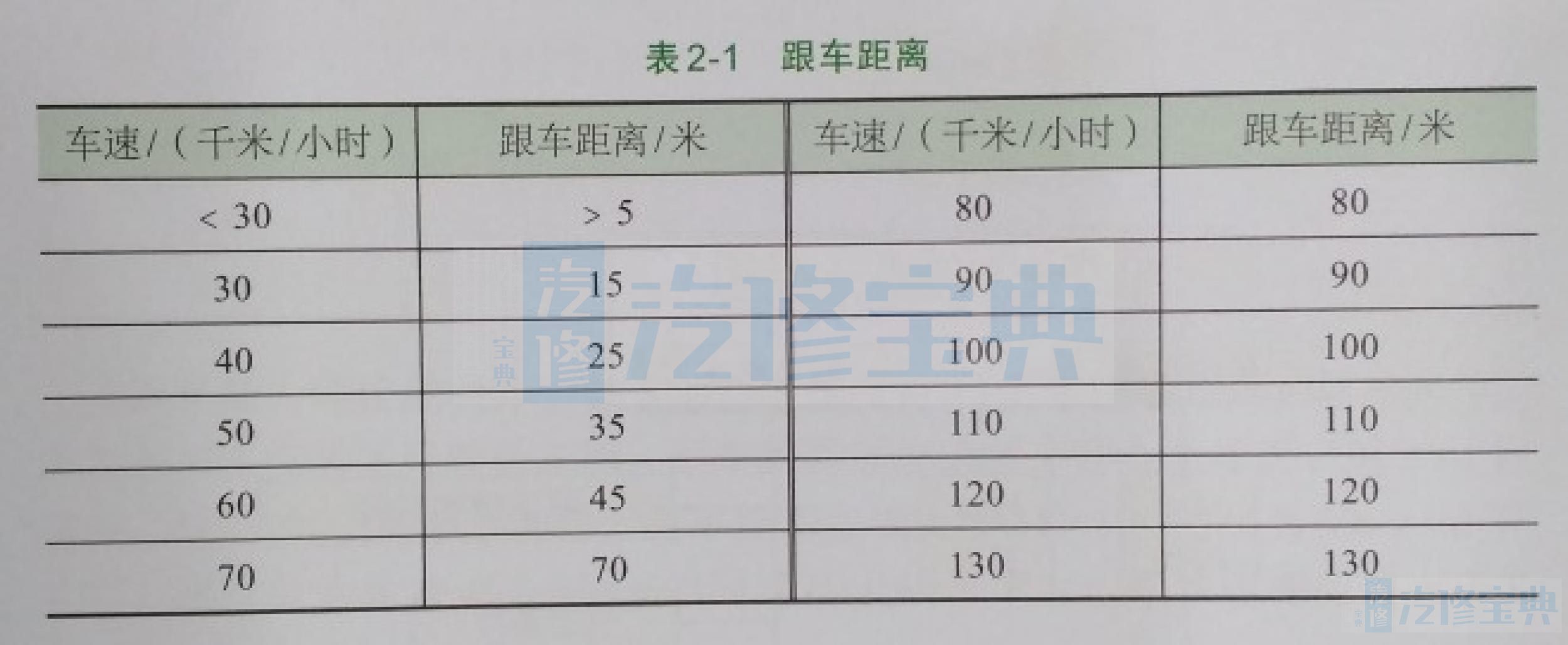

当时速低于30千米时,跟车距离要大于5米;当时速为30~60千米时,跟车距离为时速数值减去15;当时速高于60千米时,跟车距离的米数为当时的时速数值,见表2-1。

在雾天、雨天、雪天等不良气候条件下,由于视线不良,路面抗滑性能下降,跟车距离还应当更大一些。

驾驶人身居行驶的车内所目测的跟车距离会存在误差,所以,在高速公路的入口处、较长的直线段、易发生追尾事故等路段专门设置了确认车距的交通标志,施划了确认车距的交通标线。然而,在高速公路的其他部位则没有确认车距的交通标志和交通标线,在普通公路和市区道路也没有确认车距的交通标志和交通标线。在这种情况下,如何确保跟车距离呢?

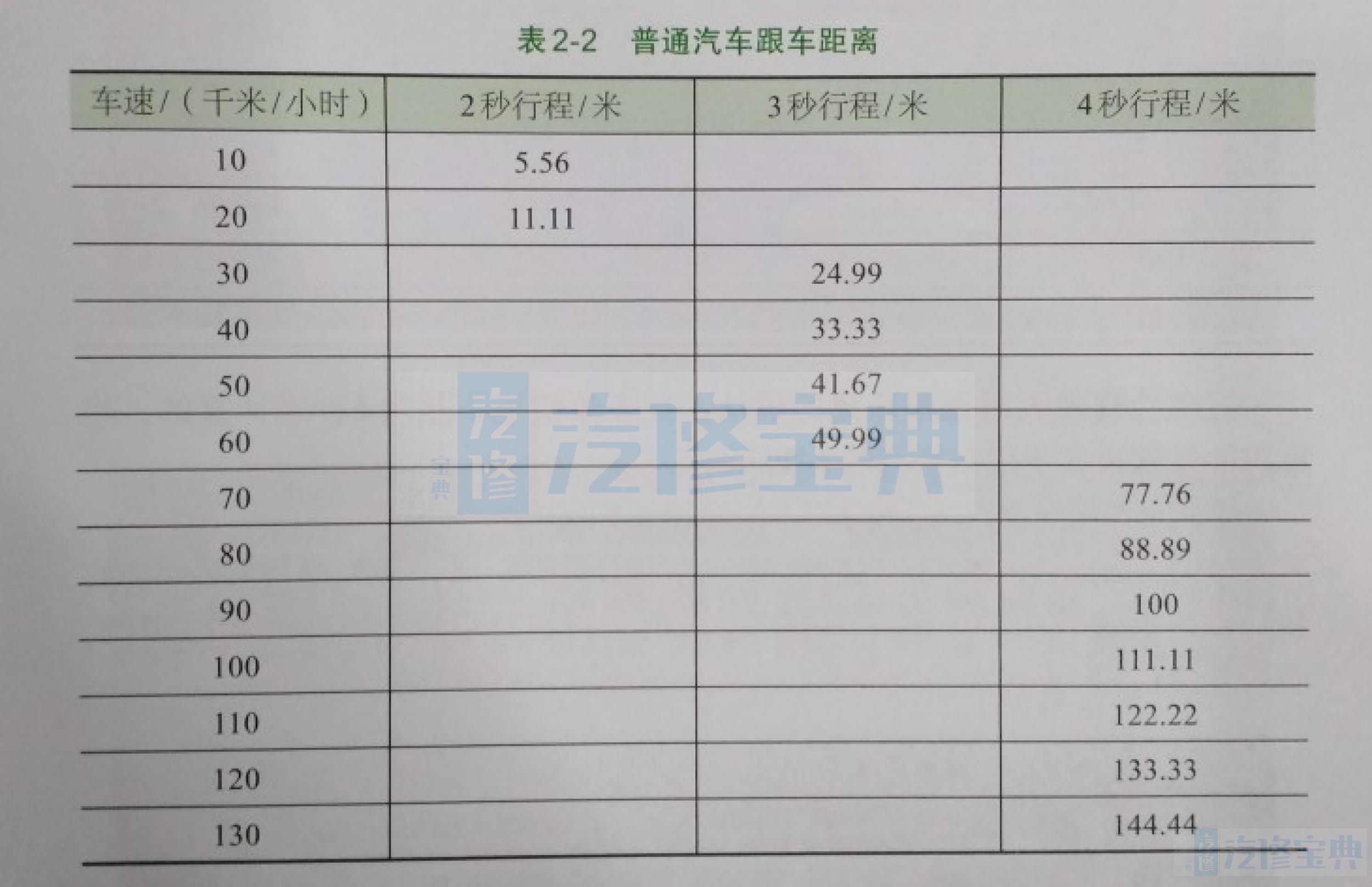

防御性驾驶关于跟车距离的表述,不是用长度单位的米来表示的,而是用时间单位的秒来表示的,用这样的方法来把握跟车距离,或许误差会更小一些。

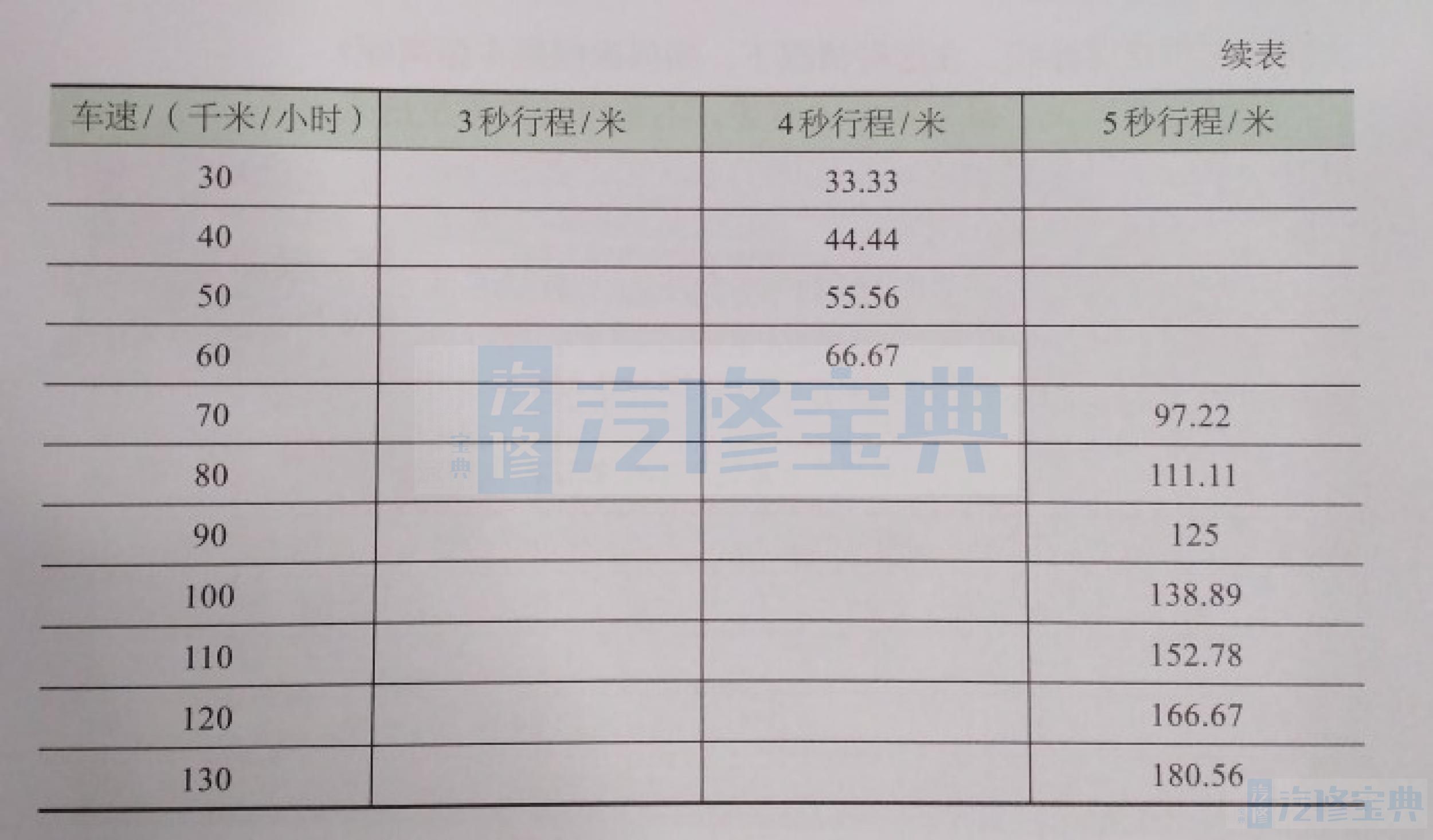

防御性驾驶关于跟车距离的具体表述为,当时速低于30千米时,跟车距离应该大于2秒;当时速为30-60千米时,跟车距离应该大于3秒;当时速高于60千米时,跟车距离应该大于4秒,见表2-2。

如果是大吨位的汽车,如大客车、大货车,或者足额装载的其他车辆,或者在不良气侯下行驶的车辆,跟车距离还应该再上升一个等级。属于以上情况,当时速低于30千米时,跟车距离应该大于3秒;当时速为30~60千米时,跟车距离应该大于4秒;当时速高于60千米时,跟车距离应该大于5秒,见表2-3。

防御性驾驶人对跟车距离的确认,在多数情况下是用4秒来计算的,也称防御性驾驶关于跟车距离的4秒法则。

防御性驾驶人如何利用时间来测量跟车距离呢?

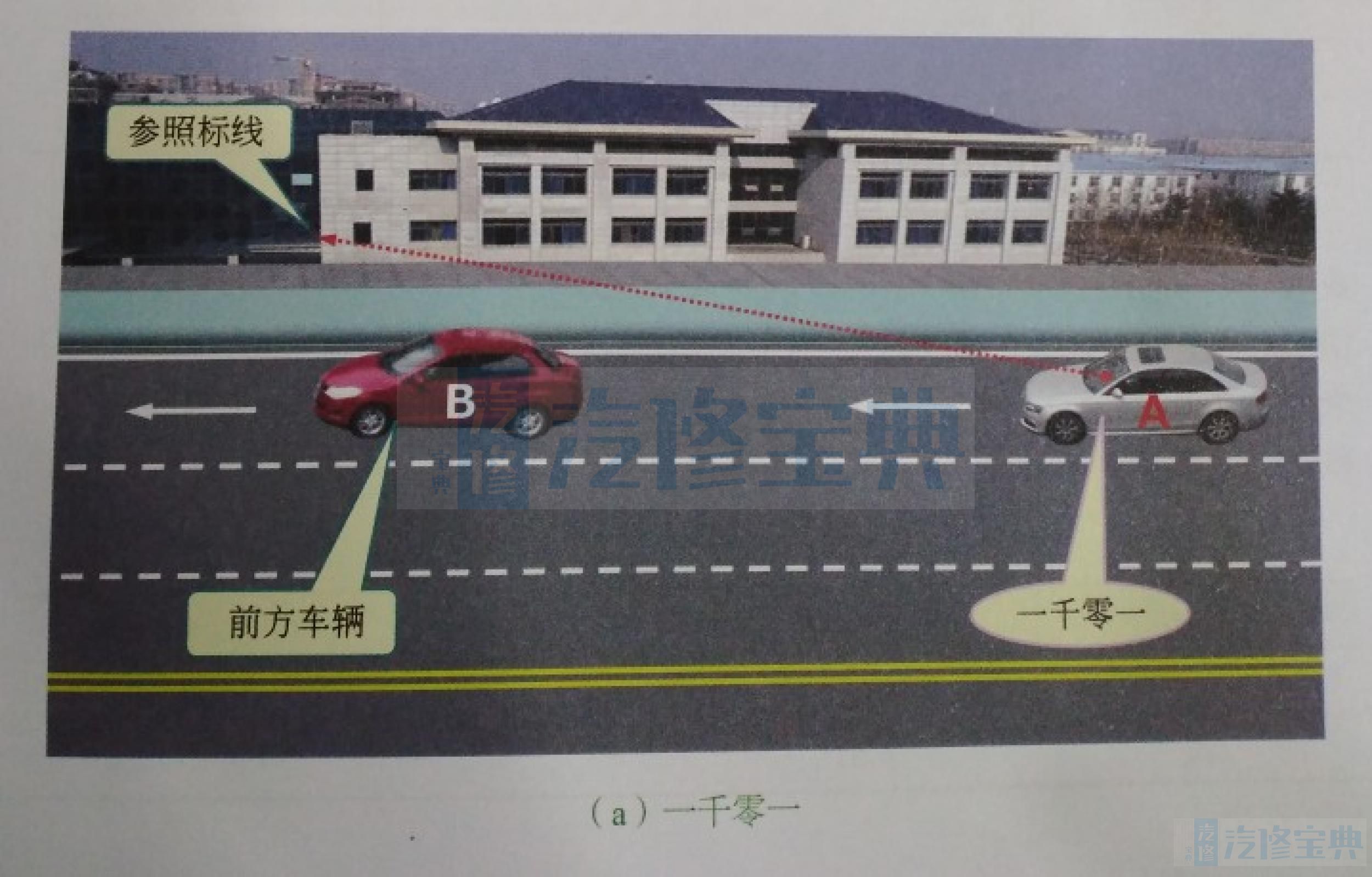

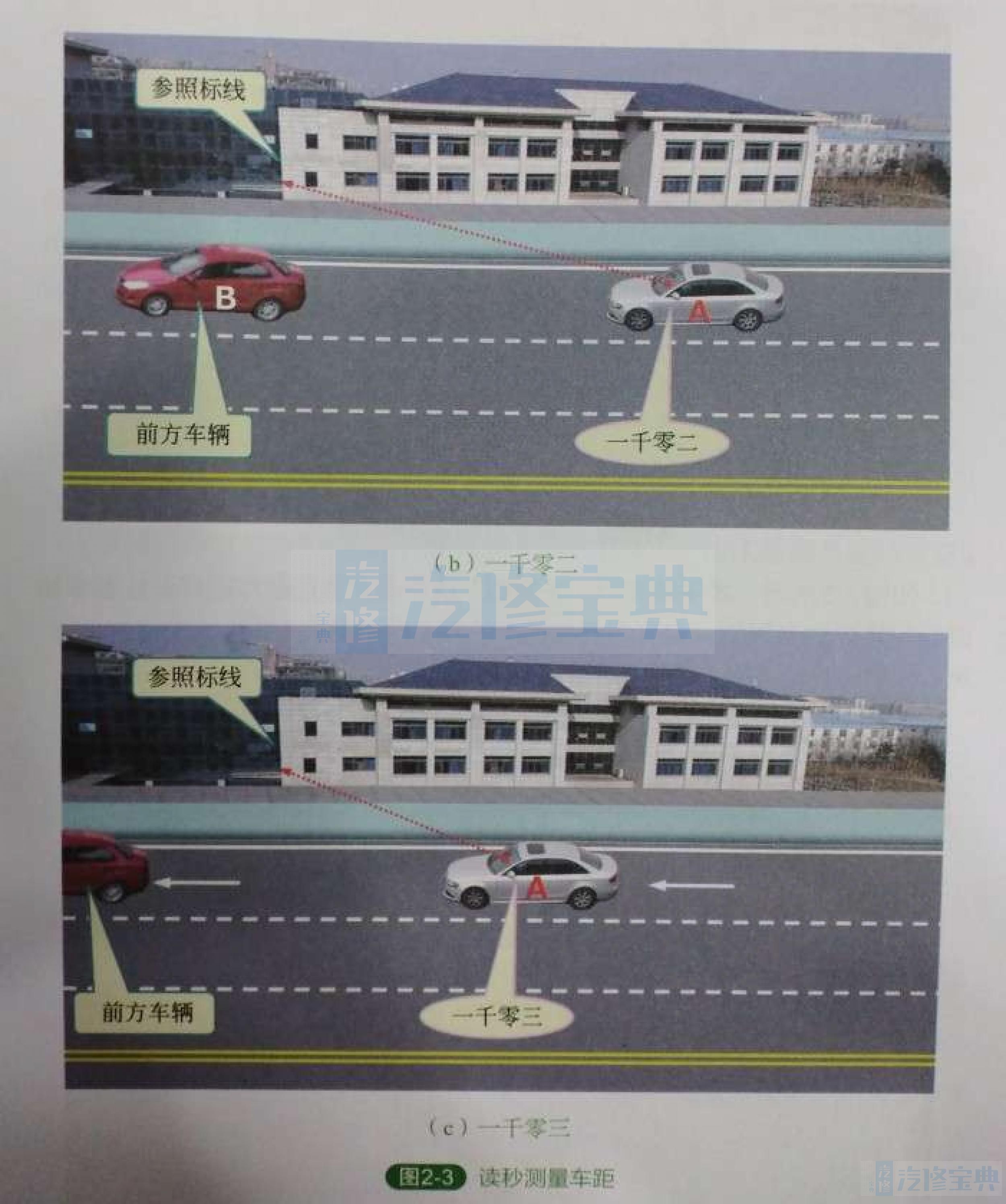

如图2-3所示,用4秒法则测量与前车的跟车距离,首先是寻找参照物,我们以路边建筑物的一端为参照物。当前车到达路边建筑物一端的位置时,我们开始数“一千零一”“一千零二”“一千零三”“一千零四”。

如图2-4所示,如果数完“一千零四”这个数,我们的车已经越过参照物,表明我们与前车的跟车距离小于4秒法则规定的车距,应该适当增加与前车的跟车距离。

如图2-5所示,如果数完“一千零四”这个数,我们的车刚好到达参照物或者即将到达参照物,表明我们与前车的跟车距离符合4秒法则规定的车距,可以保持这样的车距继续向前行驶。

为了能够准确读秒,我们可以在平时做一些练习,对着秒表口念或者心里默念,“一千零一”“一千零二”,“一千零三”“一千零四”,经过反复练习来把握读秒的节奏,用4秒的时间刚好读完以上4个数字,就达到了准确读秒的要求了。

3、不要被“路怒”情绪伤害1988年4月,美国的报纸中首次出现了“路怒”一词。1999年美国主流报纸中涉及“路怒”一词的文章超过2500篇。据报道,美国每年因“路怒症”造成的死亡人数超过1200人。与防御性驾驶人相比,人们把“路怒症”驾驶人称为攻击性驾驶人。这类驾驶人如同易燃易爆物品,随时都会燃烧爆炸。

近年来,我国有关“路怒症”的事件多次被媒体报道,有些“路怒症”驾驶人还上演了血案,引起社会广泛关注。

2015年5月初,“成都女司机被打”的视频在互联网上曝光之后,立即引起了社会和许多媒体的热议。

事情的经过如图2-6所示,女驾驶人驾驶着B车,由主路向右连续变更2条车道,准备进入辅道行驶。

男驾驶人驾驶的A车因B车的并线只好被迫紧急刹车。两车进入辅路之后,A车驾驶人对B车驾驶人的并线不满,于是也向右并线报复B车驾驶人。

如图2-7所示,B车驾驶人因A车驾驶人的并线阻挡了自己的正常行驶而微发了不满情绪,于是也向右并线报复A车驾驶人。

A车驾驶人再次紧急刹车并鸣喇叭示威,期间,险些与右侧的电动车相撞,A车中男驾驶人的妻子和幼儿受到惊吓,幼儿哭闹不止,不禁让男驾驶人满腔怒气。

接下来,A车与B车并排行驶,两车驾驶人相互呐喊,疑似升级为言语冲突。

A车驾驶人终于按捺不住胸中的怒火,他向左变更车道强迫B车停车,然后将女驾驶人从B车内拽出进行殴打,用脚猛踢女驾驶人的头部和腰部。

致使女驾驶人的颈部、手臂、腿部和脸上都有明显淤青,出现脑震荡,并且右肩骨折。

事后,女驾驶人因伤住进了医院,男驾驶人因涉嫌寻衅滋事被刑拘。

2015年8月21日,成都市锦江区人民法院对备受社会关注的男驾驶人故意伤害案公开宣判,以故意伤害罪判处被告人张某有期徒刑8个月,缓刑1年。

以上男驾驶人殴打女驾驶人的案例,从A车、B车行驶路线上的冲突、发展到言语冲突,最终变成肢体冲突,这个过程只是经历了2分多钟的短暂时间,“路怒症”便上升到了可怕的暴力冲突。

以上情况并非个例,有关部门的统计数据表明,我国近年来因“路怒症引发的交通事故呈逐年上升的趋势。因此,警惕车辆行驶中的“路怒症”,遏制由“路怒症”导致的交通伤亡事故,确实是值得人们深思的。

“路怒症”是一种典型的社会心理综合征,不仅仅存在于某个人或者某个阶层,而且是带有群体性和普遍性特征的,是报复心理作用下的一种应激反应,行为者实施某种行为并非出于理性,而是出于情绪。

在车辆处于动态行驶中,驾驶人的大脑会频繁地受到来自路况中多种信息的刺激,当遭受不良信息刺激的时候,驾驶人就会激发不良情绪,从而在心理层面和生理层面上产生应微反应,假如不能及时调控心态,不能有效地控制不良情绪的增长,就会发展到怒不可遏的地步,不由自主地做出不计后果、悔恨终生的事情来。

要警惕自己成为“路怒症”的肇事者,车辆行驶中驾驶人遇到不顺心的事,一定要克制不良情绪的增长,要尽力避免交通纠纷,要防止交通纠纷爆发为肢体冲突,不要让自己成为“路怒症”的扮演者。

同时也要警惕自己成为“路怒症”的受害者,在车辆行驶中要文明礼让,严格遵守通行规则,这样才不至于置犯别人。

假如遇到那些寻衅滋事、制造事端的人,不要用以牙还牙的方式为自己解气,要立刻意识到对方可能有人格障碍,或者是属于精神不正常的人,或者是处在酒驾、毒驾的状态,用不着与这样的人计较,更没有必要与这种人一比高低,离这样的人远一点就是了,你应该相信,这种人迟早会有碰壁或到惩罚的时候。

有理也好,无理也罢,开车不可任性,任性容易酸成“路怒症”。“路怒症”会诱发交通事故,甚至危害公共安全。

我们应该做防御性驾驶人,不应该做攻击性驾驶人。“路怒症”状态下的驾驶人具有攻击性,防御性驾驶人对此应该有所警橱,严防被“路怒症”驾驶人的攻击受到伤害。

4、先分隔后化解车辆行驶中,假如遇到复杂的交通情况,要设法将复杂的交通情况分隔为若干个简单的交通情况,然后再分别化解。

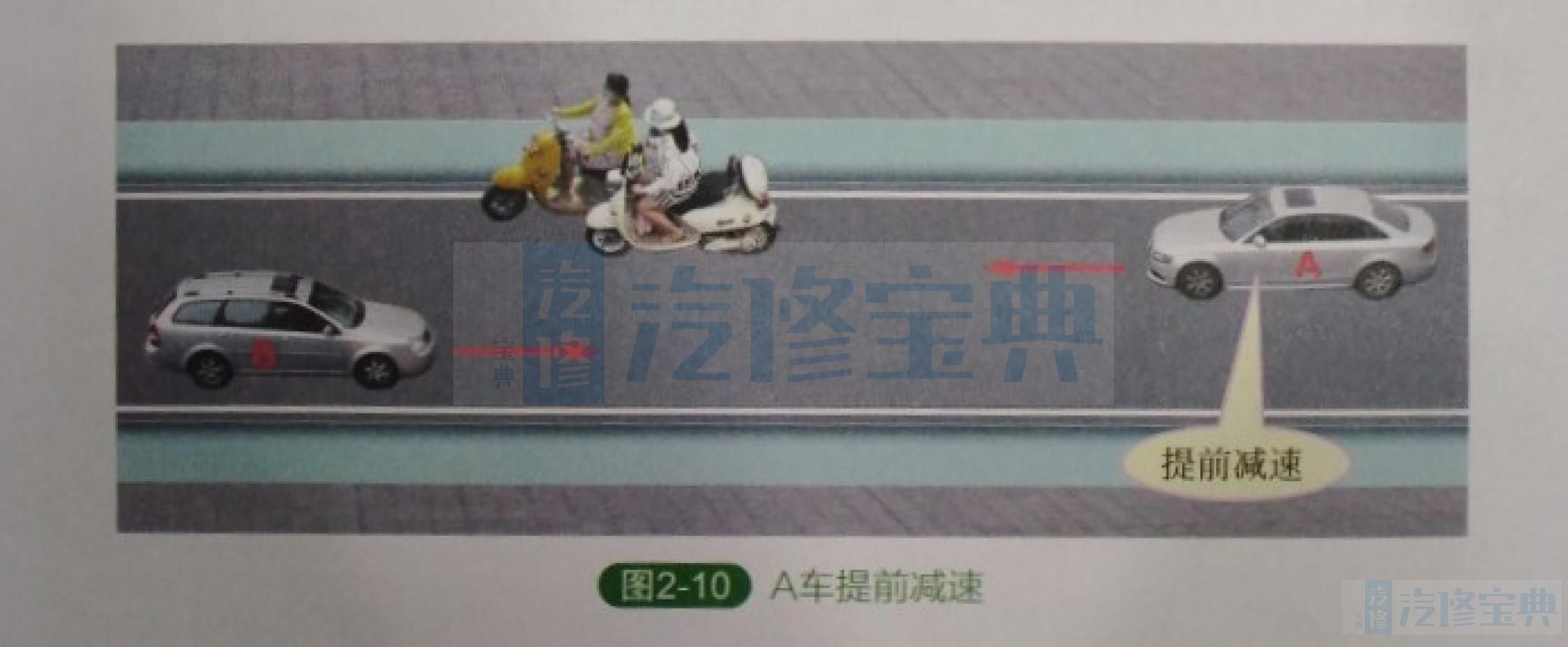

如图2-8所示,A车前方有结伴并行的电动车,迎面有一辆驶来的汽车B。

由于道路狭窄,会车时要避免多车并行的情况出现,如图2-9所示。

对于A车来讲,如果相距电动车比较远,就应该提前减速,让B车与电动车交会之后,再与B车会车,然后再超越电动车,如图2-10所示。

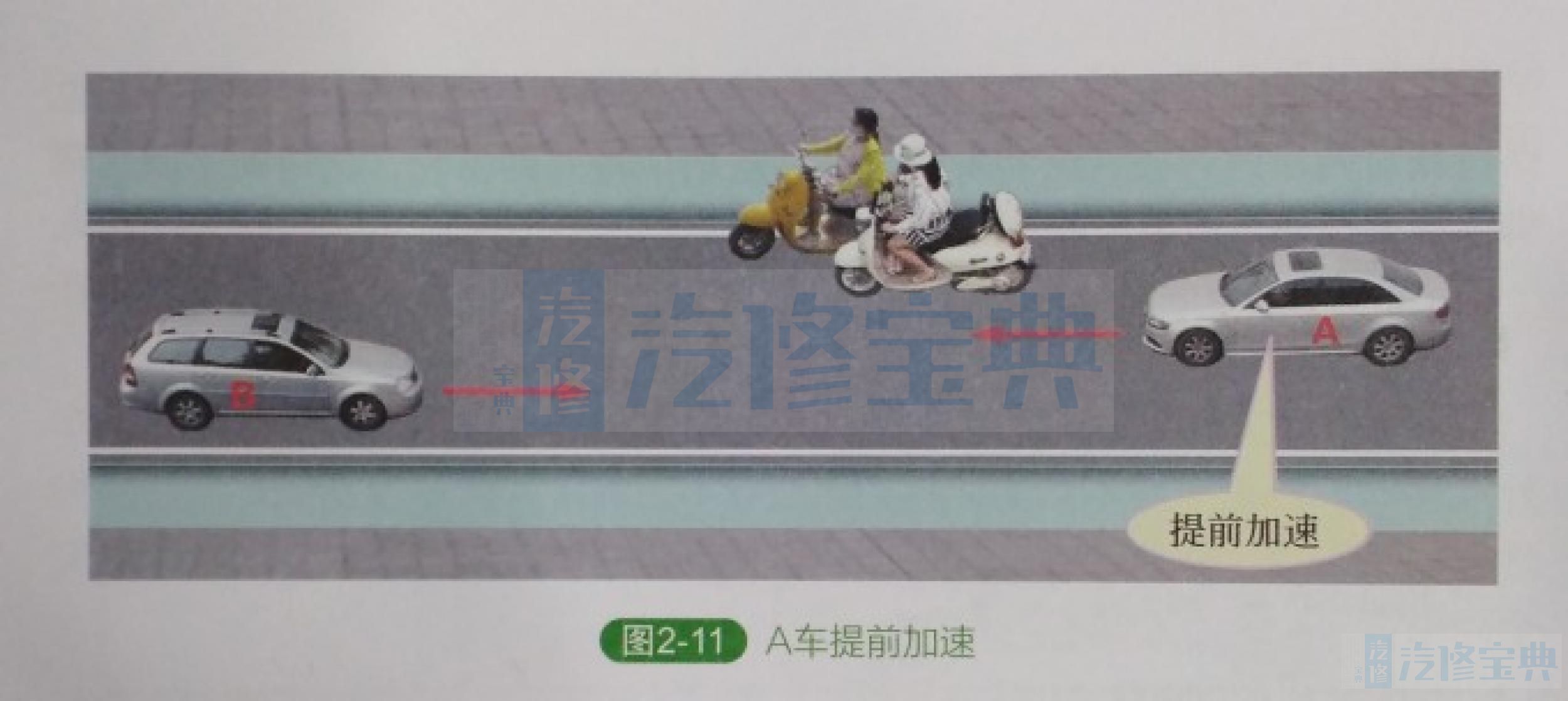

如果A车距电动车较近,则应该提前加速,超越电动车之后,再与B车会车,如图2-11所示。

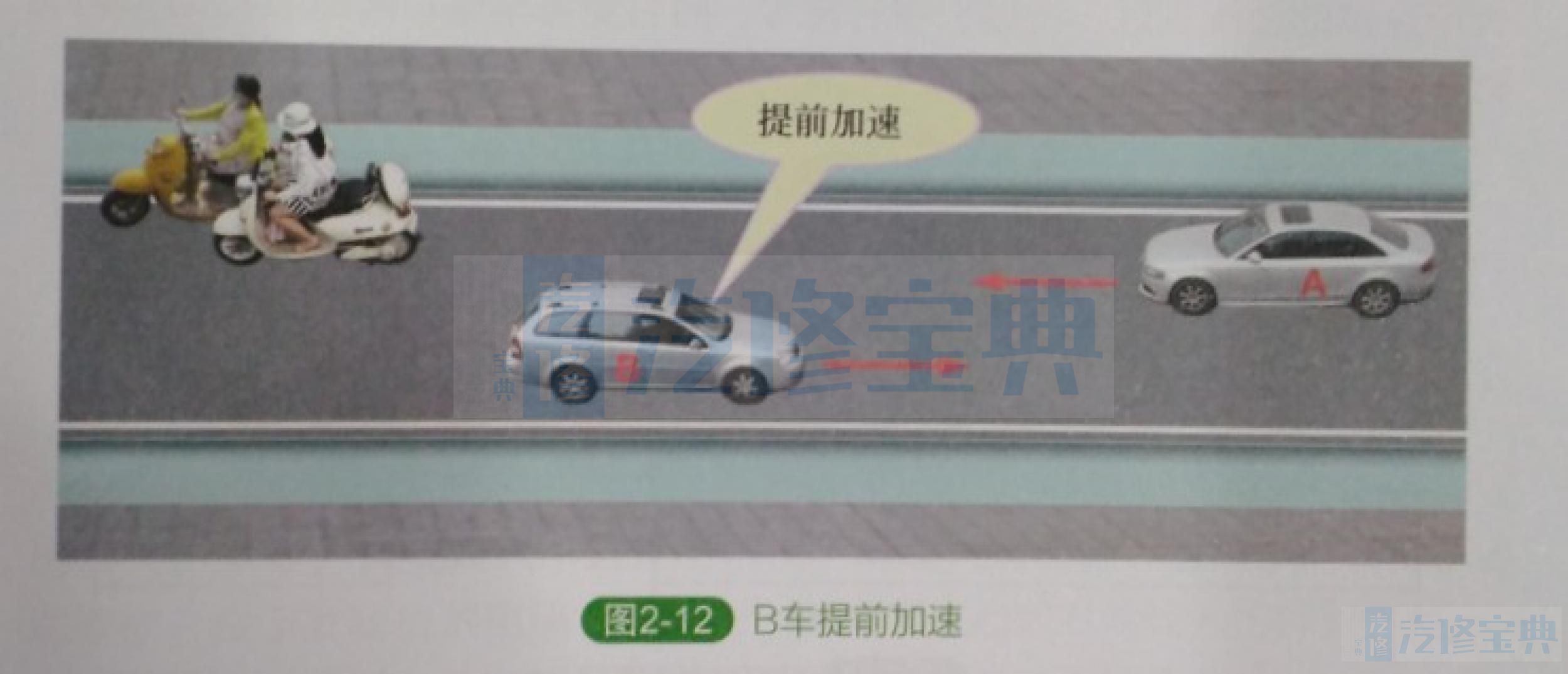

对于B车来讲,如果A车相距电动车较远,B车则应该提前加速,先与电动车会车,然后再与A车会车,如图2-12所示。

如果A车已经接近电动车,B车则应当事先降低车速,等待A车顺利超越电动车之后,再与A车会车,如图2-13所示。

在A车、B车与电动车等距离的情况下,如果B车驾驶人反应迟缓,仍然保持原有的车速行驶,必将导致多车并行的危险局面出现,这是新手缺乏防御性驾驶预估风险能力的表现。

5、认知车辆视线盲区虽然在汽车的四周都有透明的玻璃,但是,置身于车内的驾驶人在向车外观察时,还是有看不到的区域,这些看不到的区域就称为视线盲区。防御性驾驶人应该了解车辆视线盲区的分布情况,并设法克服视线盲区带来的安全隐思。

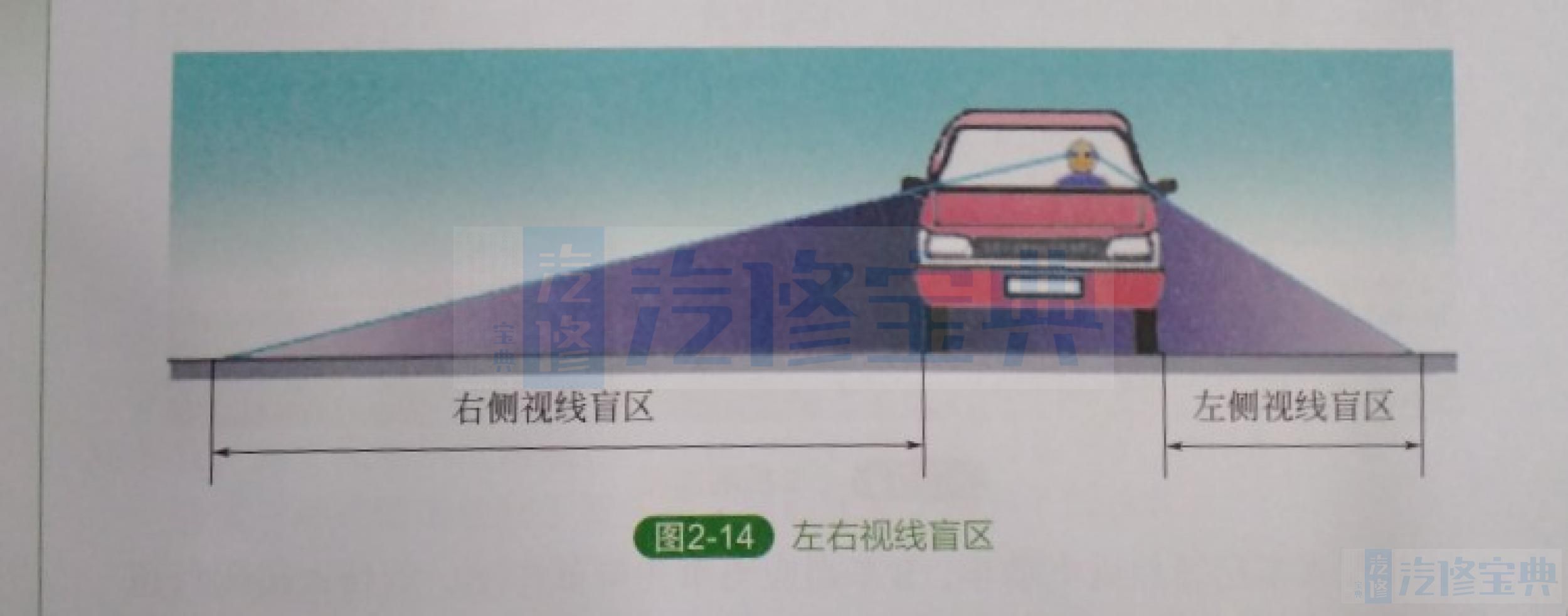

①汽车左右两侧视线盲区的分布如图2-14所示,由于驾驶人位于驾驶室的左侧,因此,右侧的视线盲区大于左侧的视线育区,所以,在右转弯、向右变更车道、超越右侧的障碍物时,要加倍小心。

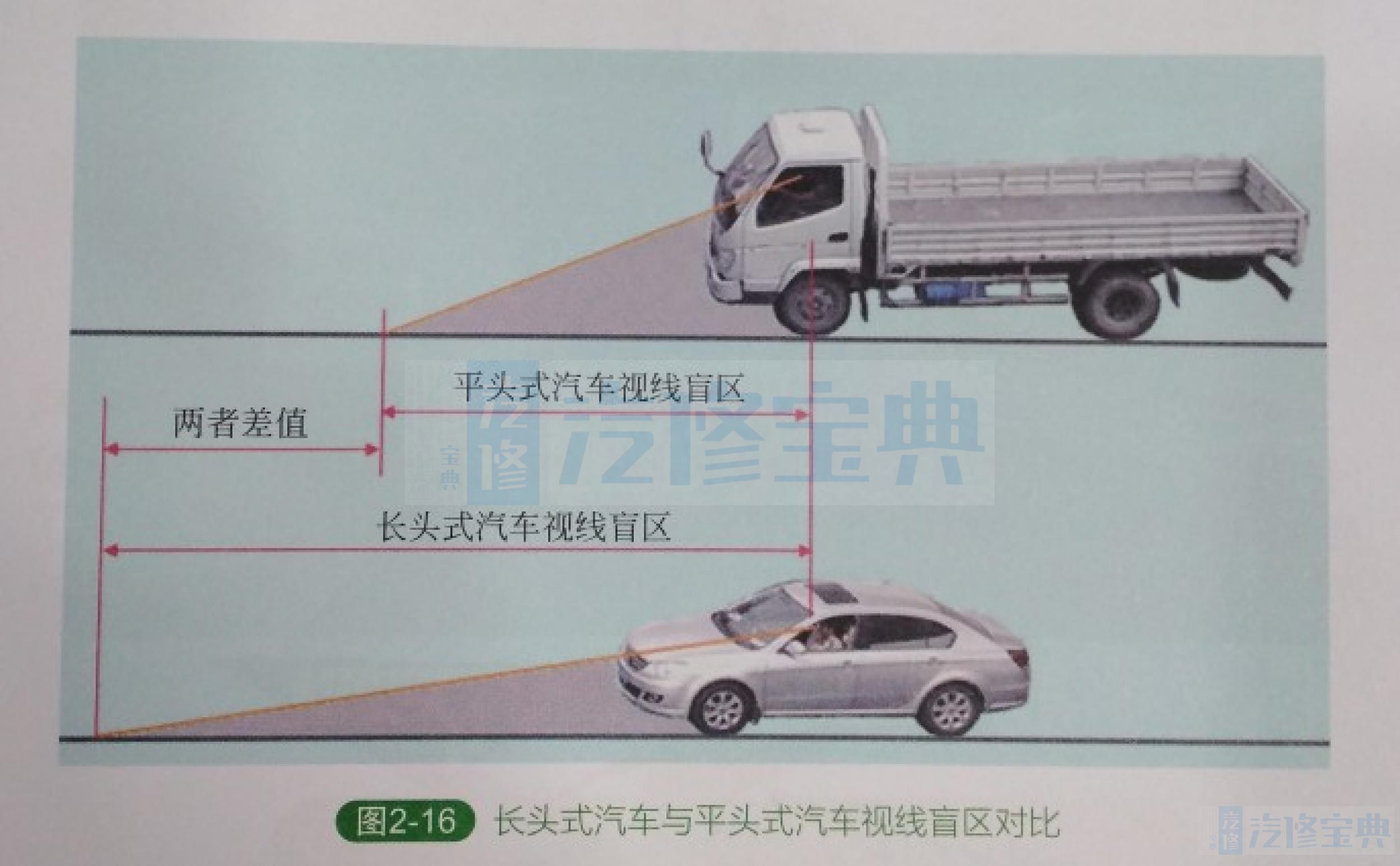

如图2-16所示,平头式汽车的车前视线盲区小,便于在车辆行驶中准确地穿越车前障碍。但是,平头式汽车的发动机位于驾驶人的座椅之下,驾驶人的前方只有一层铁皮防护,假如汽车与前车发生追尾事故,驾驶人受到伤害的可能性会大一些。

长头式汽车的车前视线盲区大,在繁华道路上行驶,穿越障碍物的难度比较大。但是,长头式汽车的发动机位于驾驶人的前方,假如车辆发生了追尾事故,由于发动机的阻隔,可以在一定程度上起到对驾驶人的保护作用。

通常三厢式轿车趋向于长头式,两厢式轿车趋向于短头式。

③.车身结构与视线盲区如图2-17所示,人们习惯把汽车前门与前挡风玻璃之间的连接部分称为A柱;把汽车前门与后门之间的连接部分称为B柱;把汽车后门与后挡风玻璃之间的连接部分称为C柱。

如图2-18所示,汽车后方的视线盲区大于前方的视线盲区,再加上C柱和座椅靠背的遮挡,进一步增大了倒车时对地面的观察,因此,向后倒车要格外谨慎。

④.后视镜存在视线盲区如图2-19所示,汽车前部的A柱会遮挡驾驶人的视线,影响汽车向左或向右转弯的安全性。驾驶人眼睛的直观范围与通过后视镜可以观察到的间接范围,两者之间还存在着看不到的空间范围,这种视线盲区的存在,增大了车辆向左或向右变更车道、超车和会车的危险性。

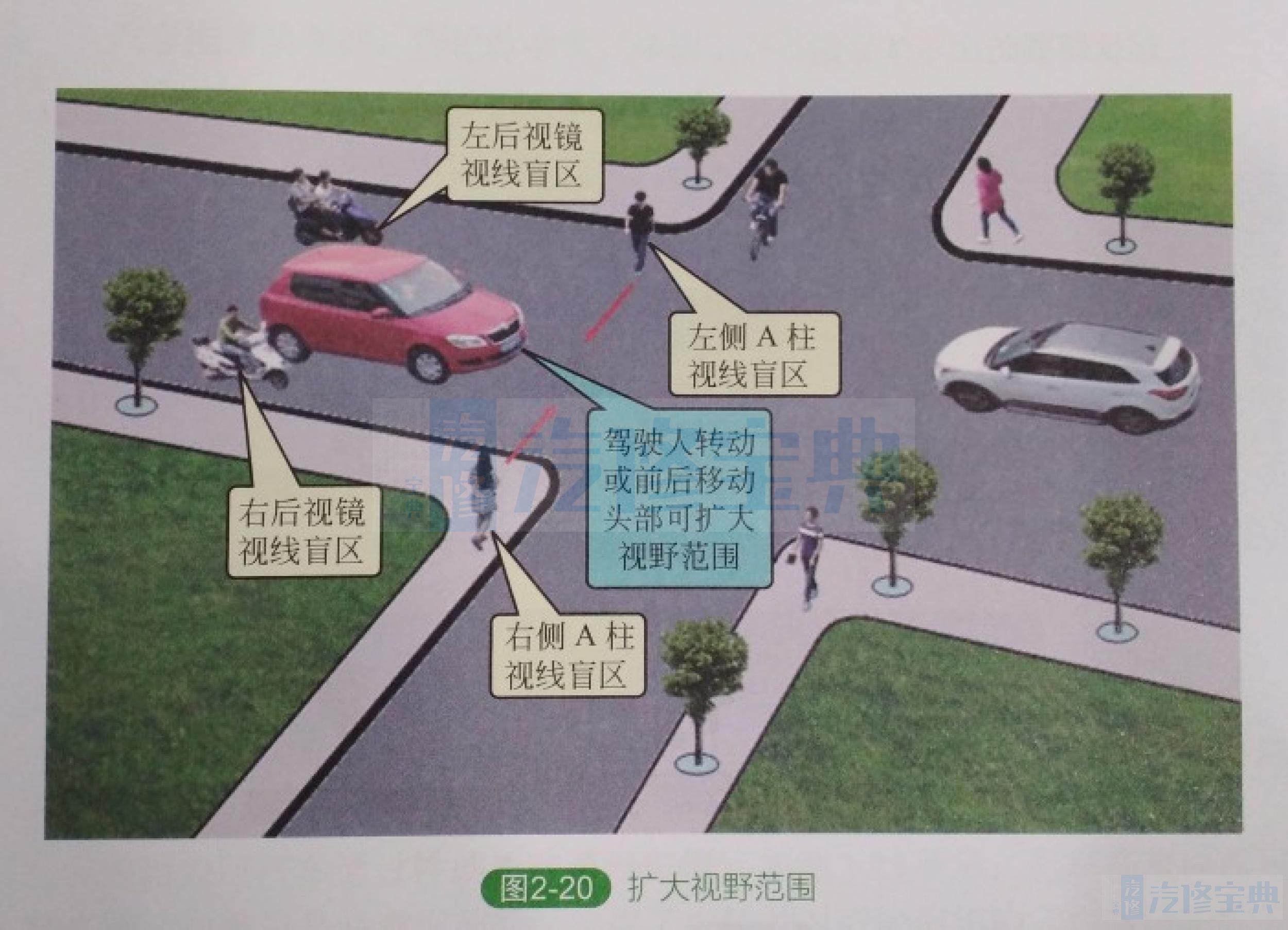

如图2-20所示,为了减少这些视线盲区对行车安全的影响,在必要时,驾驶人可适当转动头部或前后移动头部,以扩大视野范围。

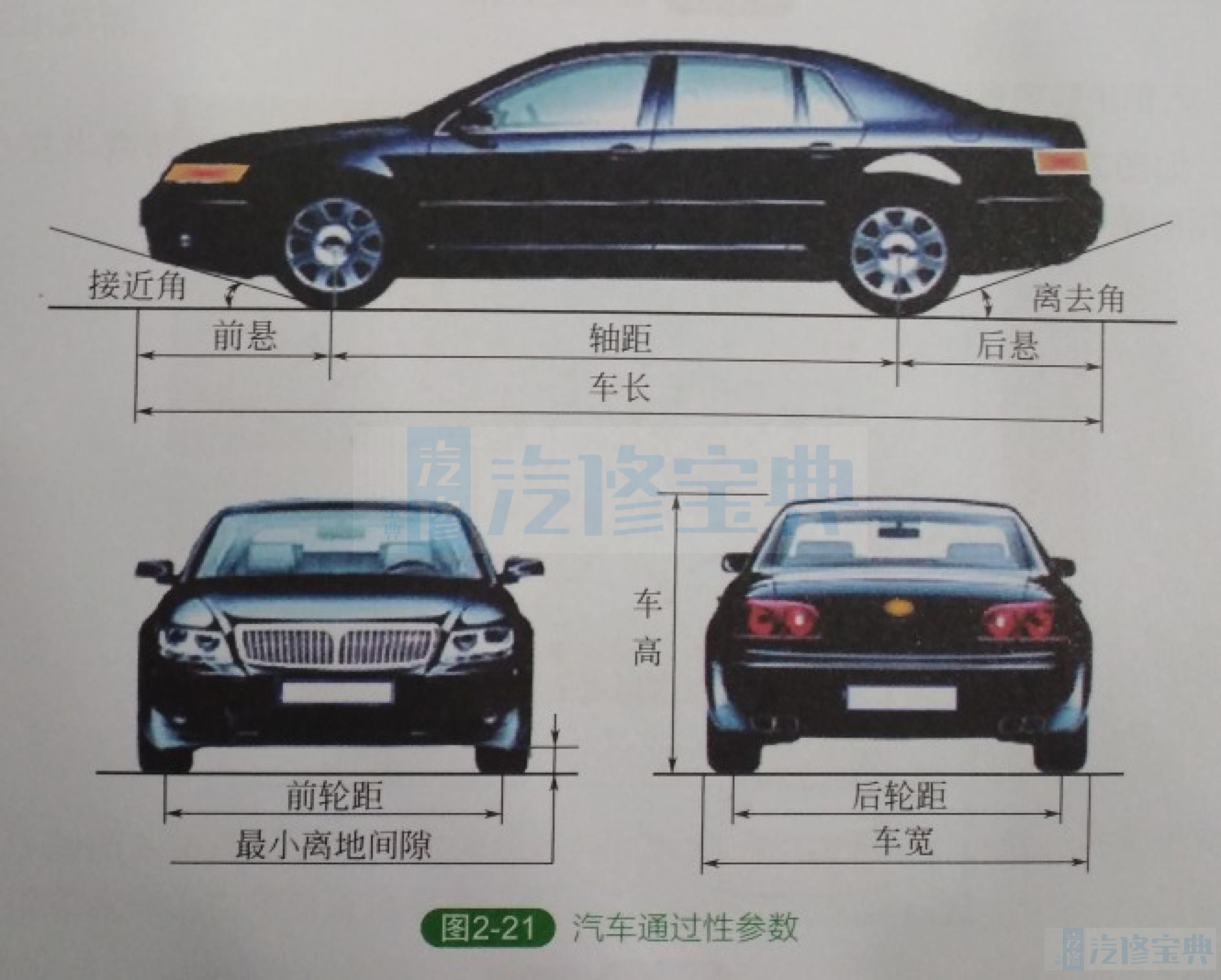

6、把握车辆通过性 如图2-21所示,汽车的通过性参数属于汽车的“生理指标”,这种“生理 指标”决定了汽车通过障碍物的能力。防御性驾驶人应该建立汽车通过性的 概念,对汽车能否通过前方的道路具有预测评估能力。

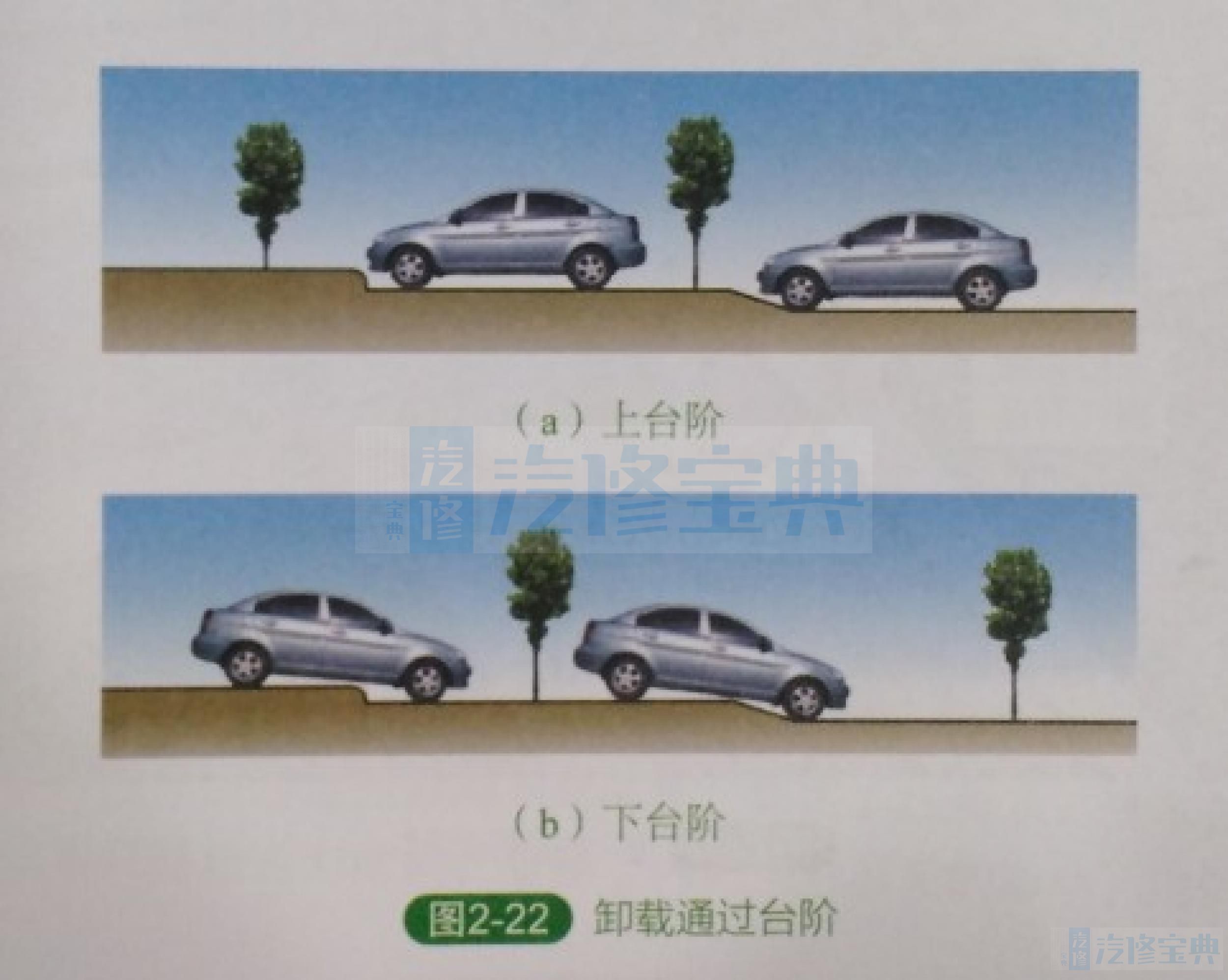

①.起伏路要防止车体受伤如图2-22所示,轿车的悬架软,离地间隙、接近角、离去角都比较小。

因此,在上下台阶、通过凸凹路面时,可让乘客暂时下车,以免车身下部与地面接触。

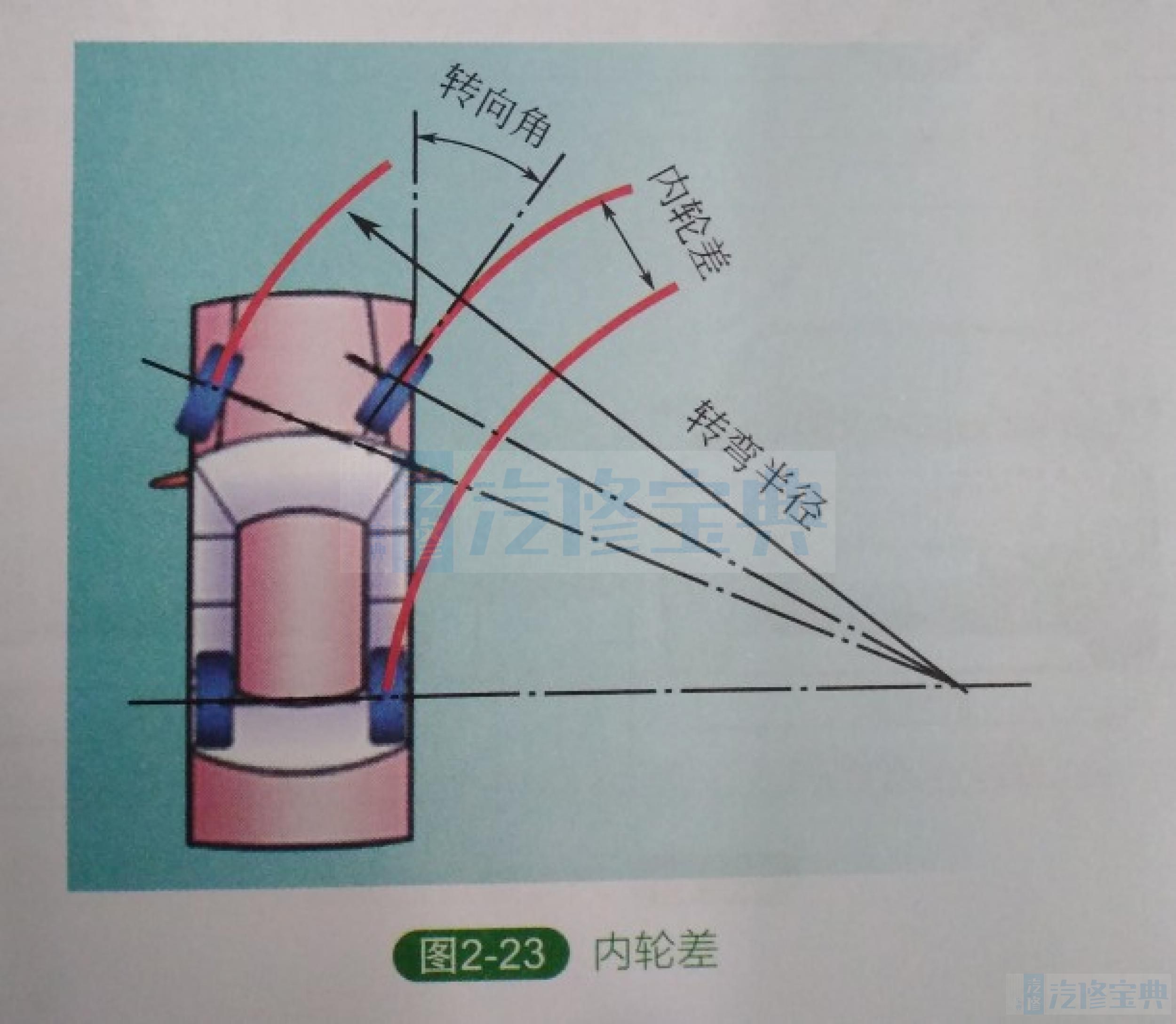

②.前进转弯有内轮差如图2-23所示,汽车前进转弯行驶,前轮转弯半径大,后轮转弯半径小,内侧前轮与内侧后轮转弯半径之差称为内轮差。

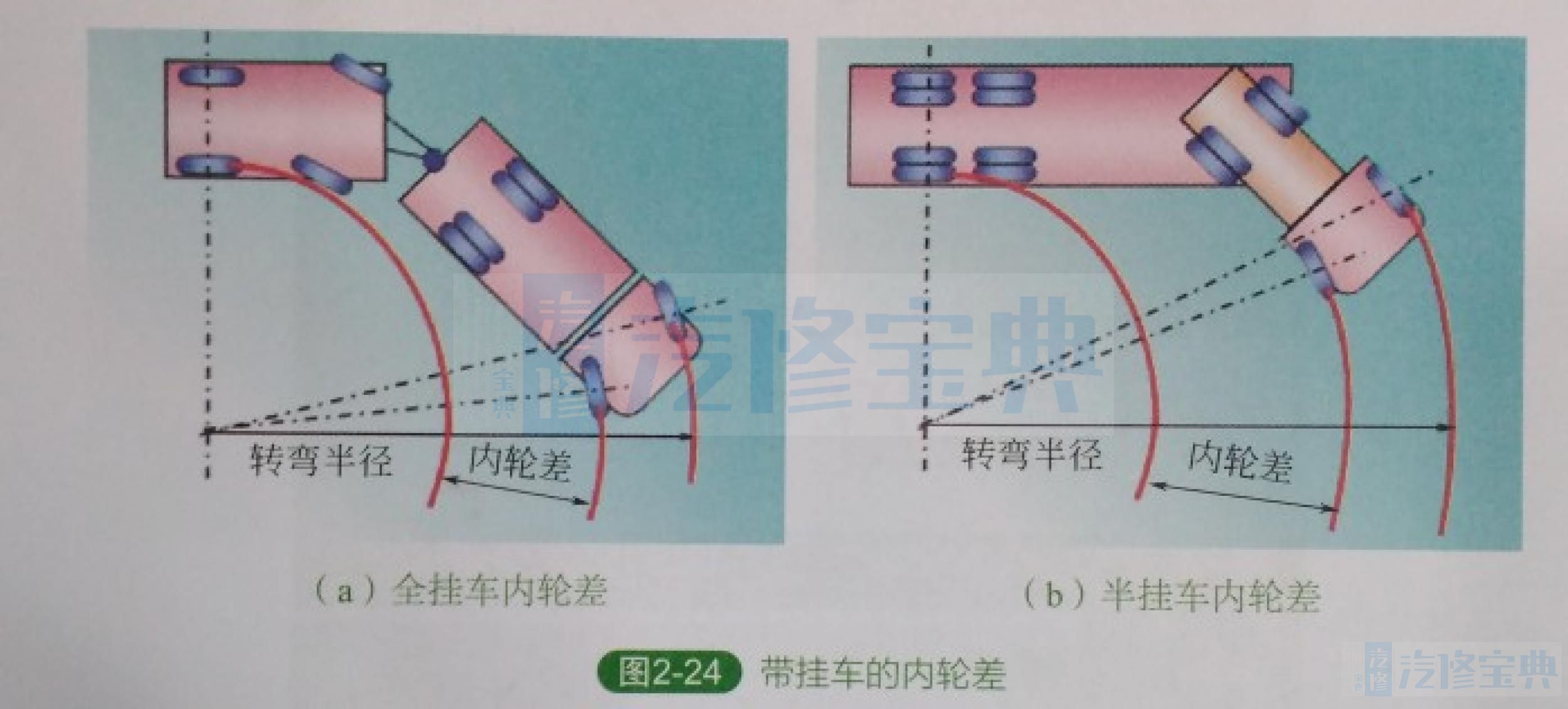

汽车拖带挂车时,内轮差增大,如图2-24所示。

小型汽车内轮差的最大值可达1米以上,大型汽车内轮差的最大值可达到2米以上,牵引车内轮差的最大值甚至可以达到5米以上。

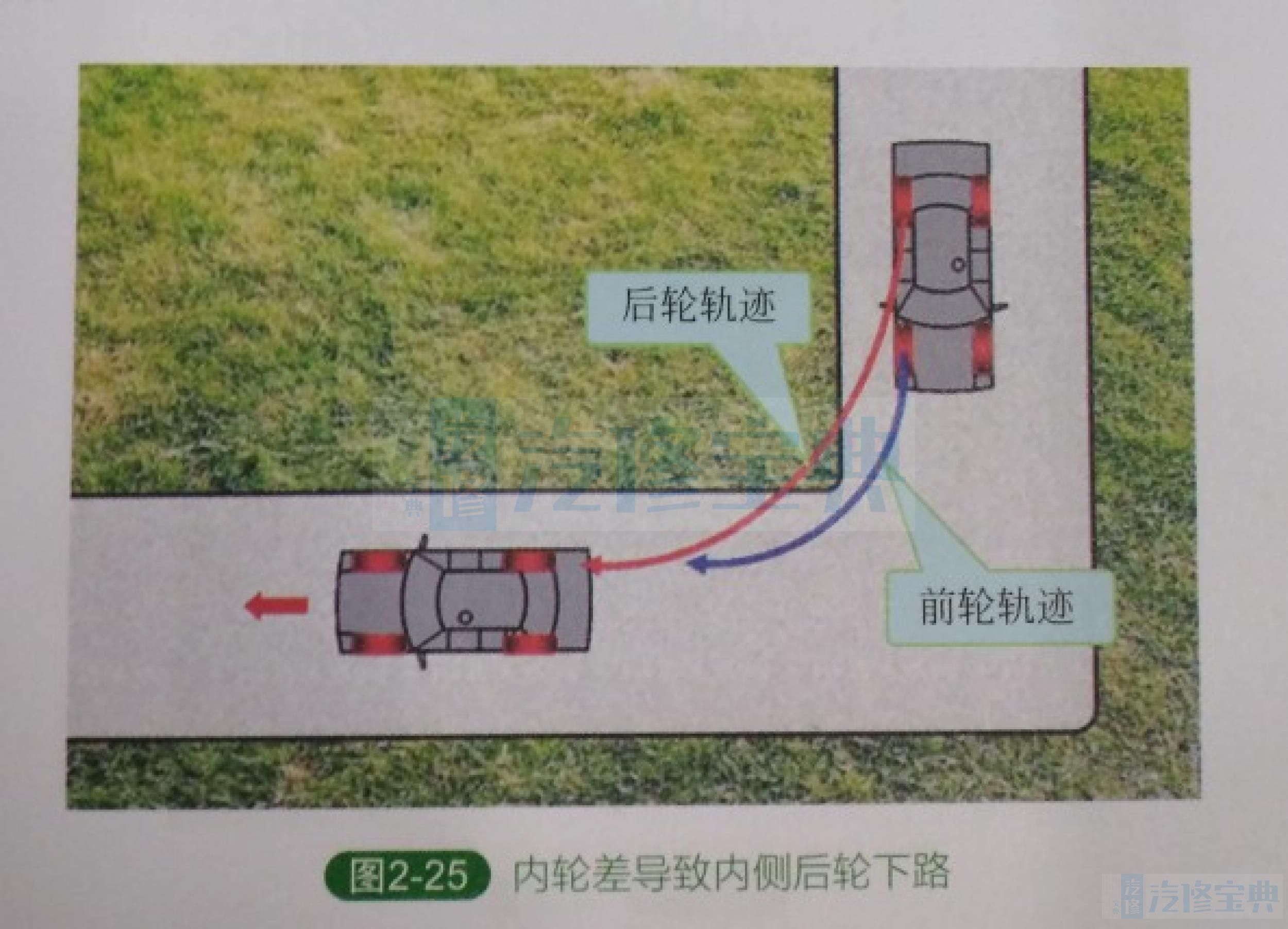

内轮差对汽车通过性的影响不可忽视。如图2-25所示,汽车在窄路前进转弯时,如果只是注意到前轮,忽视了内轮差对后轮的影响,内侧后轮就会越出路面。

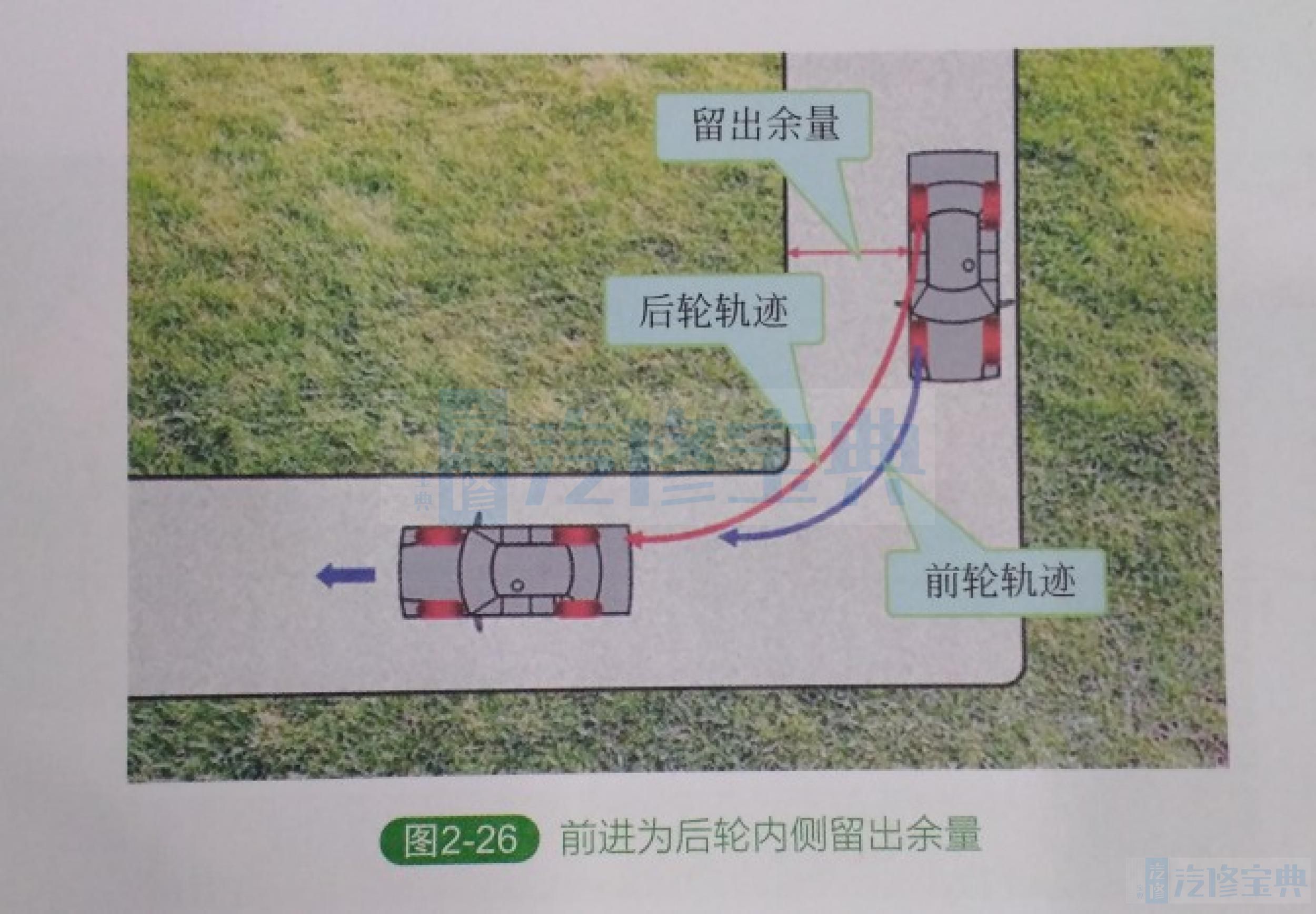

如图2-26所示,为了确保前轮和后轮都不超出道路边缘线,在前进转弯之前就应该为内轮差留出余量。

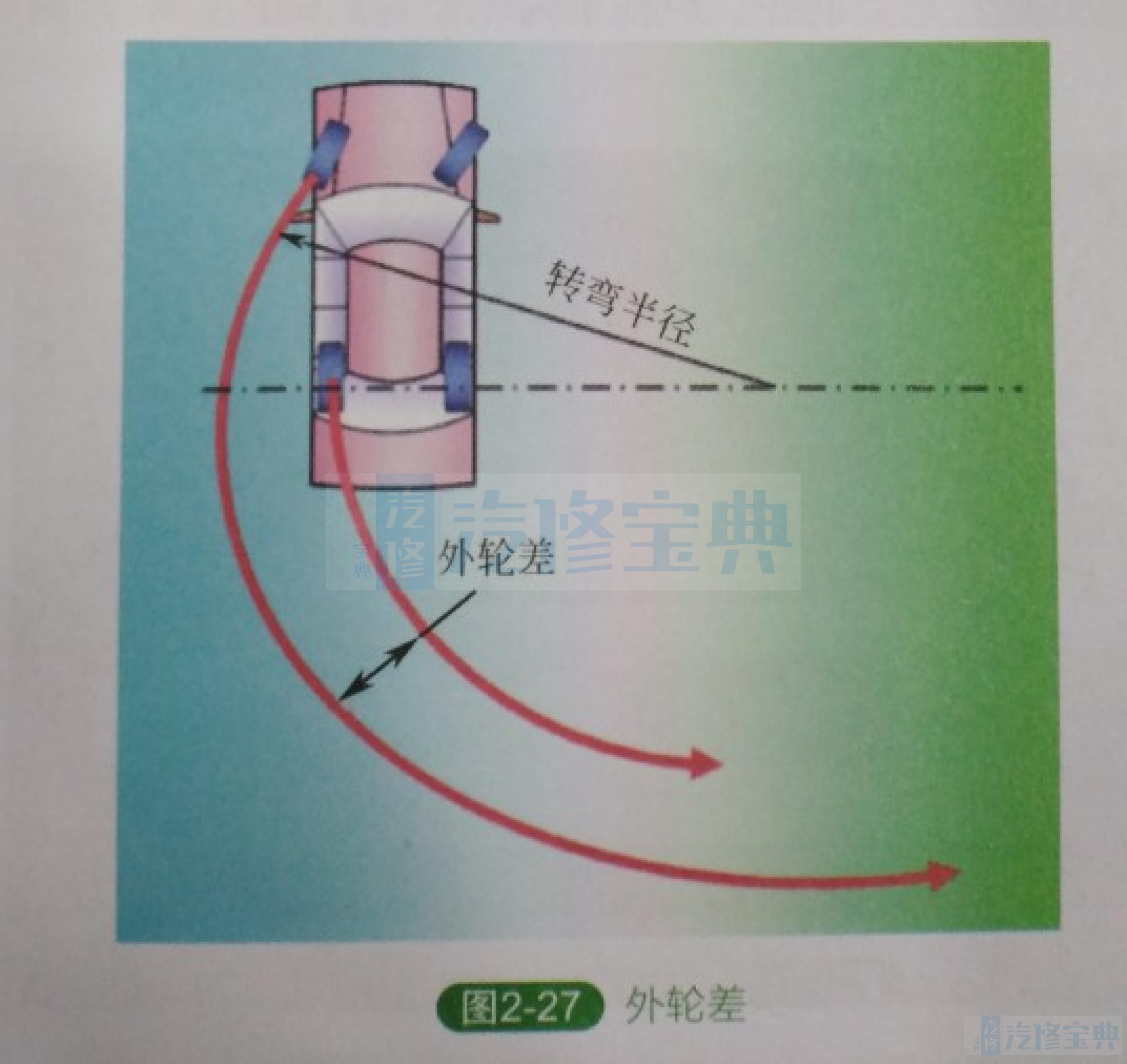

③.倒车转弯有外轮差如图2-27所示,汽车倒车转弯行驶中,前轮转弯半径大,后轮转弯半径小,外侧前轮与外侧后轮转弯半径之差称为外轮差。

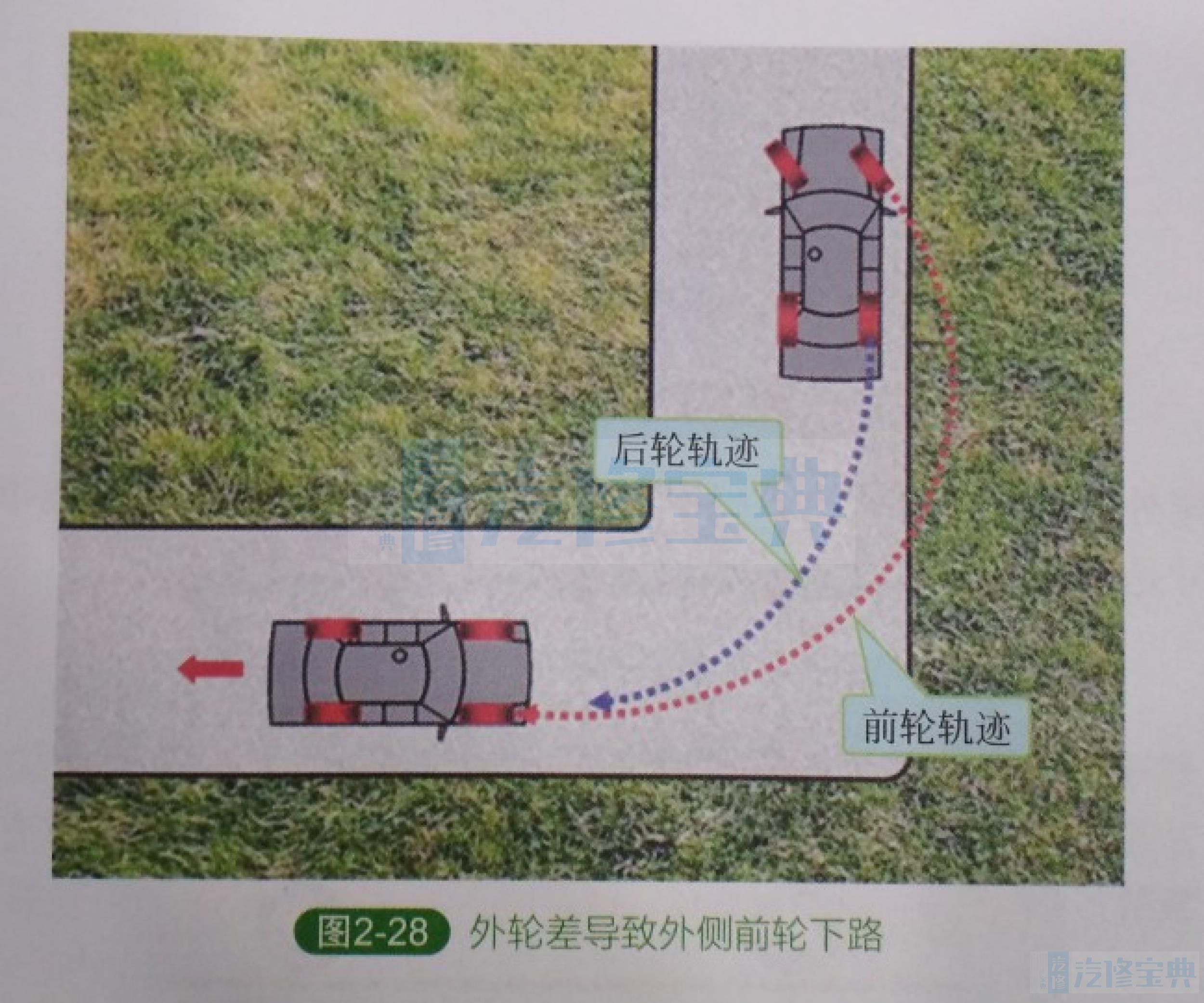

我们不可忽视外轮差对汽车通过性的影响。如图2-28所示,汽车在窄路倒车转弯时,如果只是注意到后轮,忽视了外轮差对前轮的影响,外侧前轮就会越出路面。

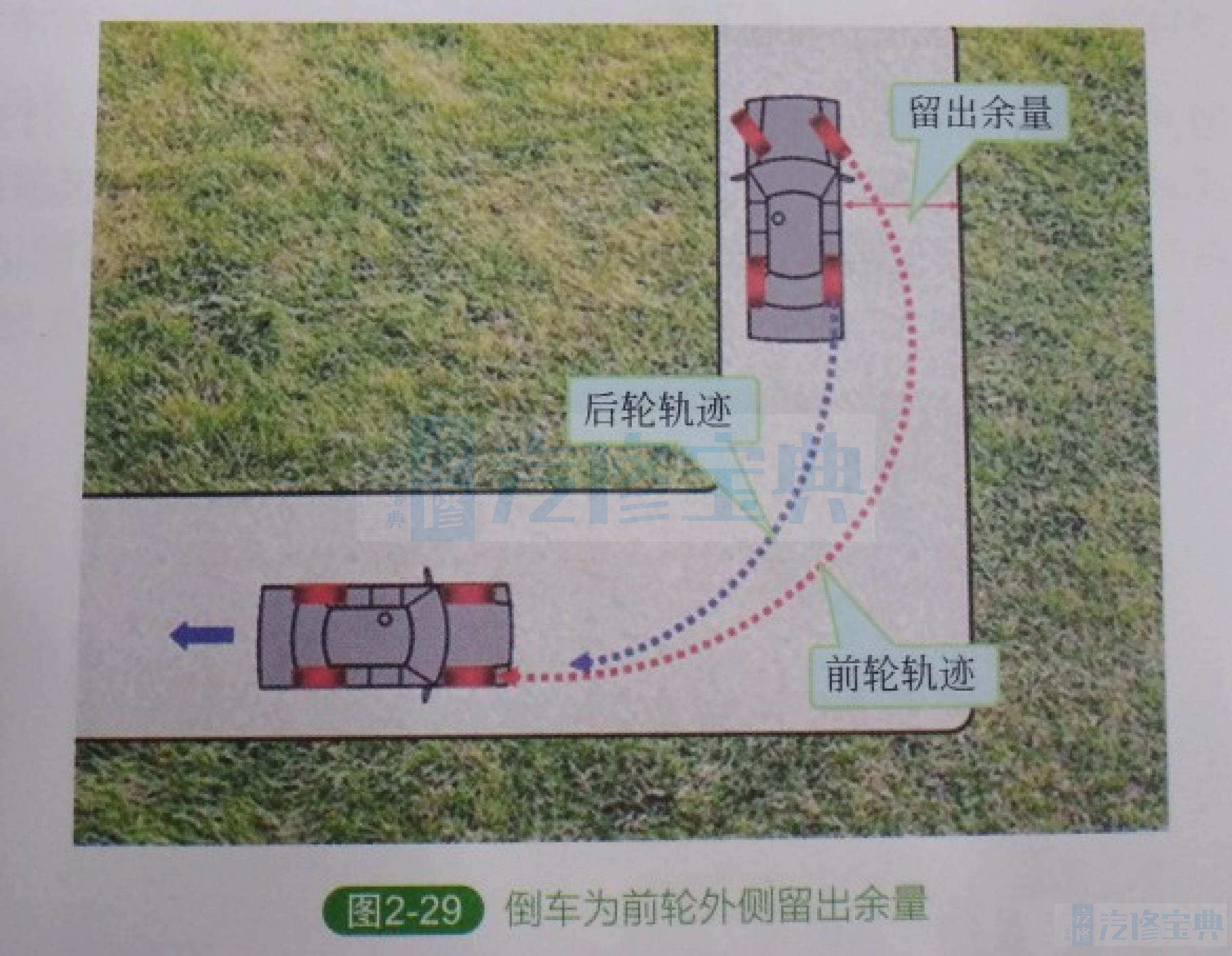

如图2-29所示,为了确保前轮和后轮都不超出道路边缘线,在倒车转弯之前就应该为外轮差留出余量。

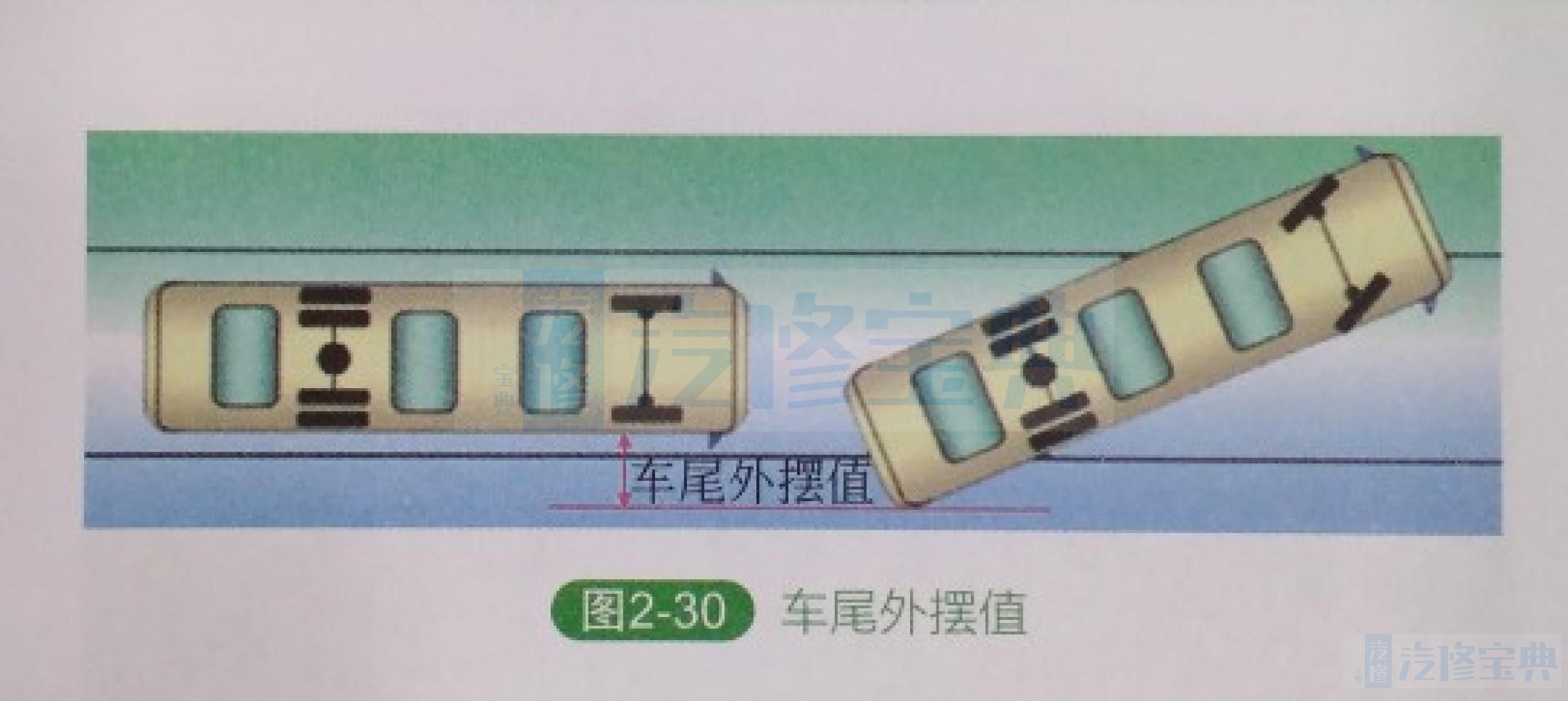

④.鲜为人知的车尾外摆值如图2-30所示,汽车在转弯时,不仅车头会越出原来的轨道,车尾也会越出原来的轨道。车尾越出车辆外侧垂直平面的数值,称为车尾外摆值。

车尾外摆值的大小主要取决于车辆的后悬。如图2-31所示,不同车辆的后悬尺寸是有很大差别的。

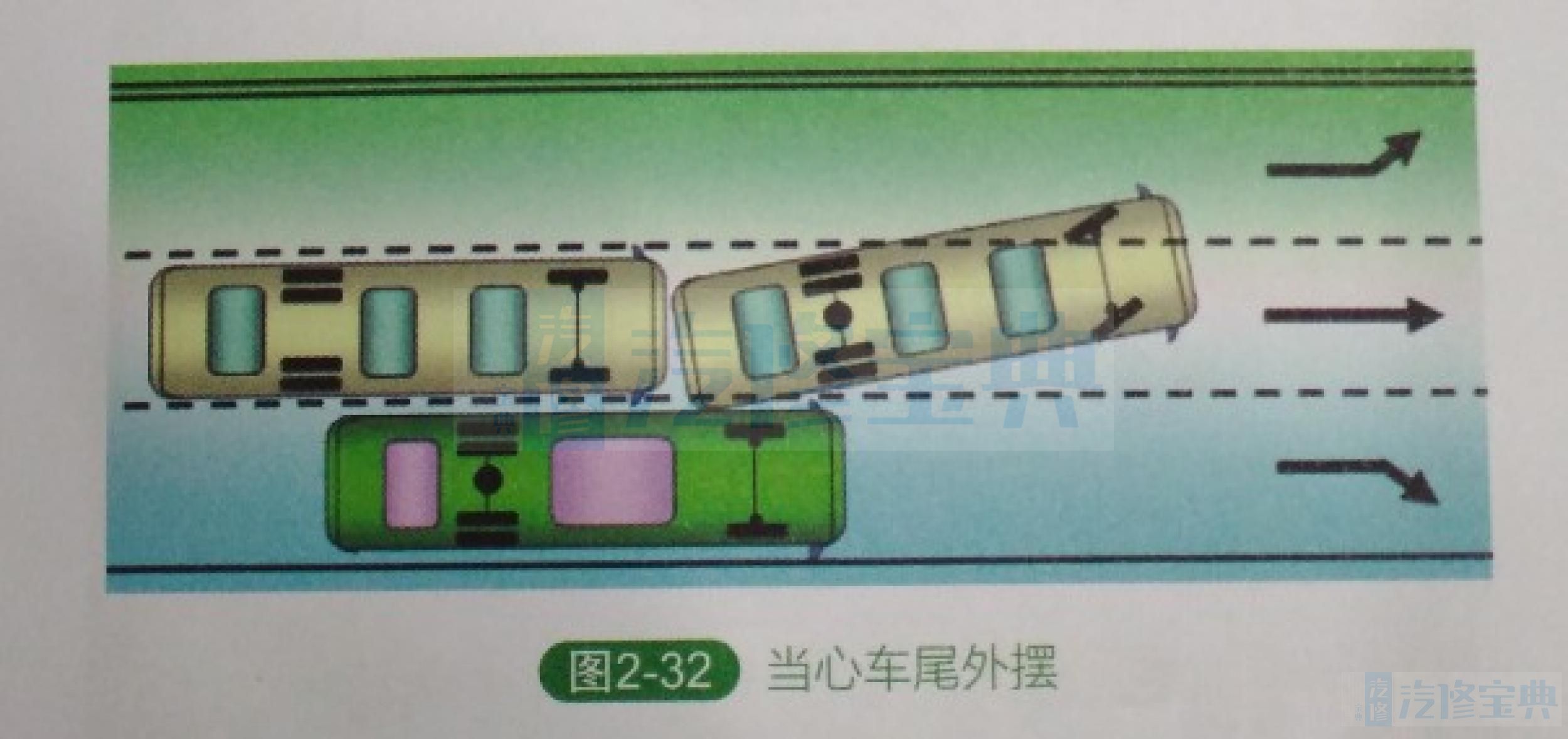

小型汽车的后悬(图2-31中m)较短,外摆值几乎可以忽略不计。大型汽车的后悬(图2-31中M)较长,而且车身的宽度几乎要占满市区道路的车行道。在大型汽车并行变道时,如果转动转向盘的角度大,车尾外摆值就大,就有可能与相邻车道的大车发生刚蹭事故,如图2-32所示。

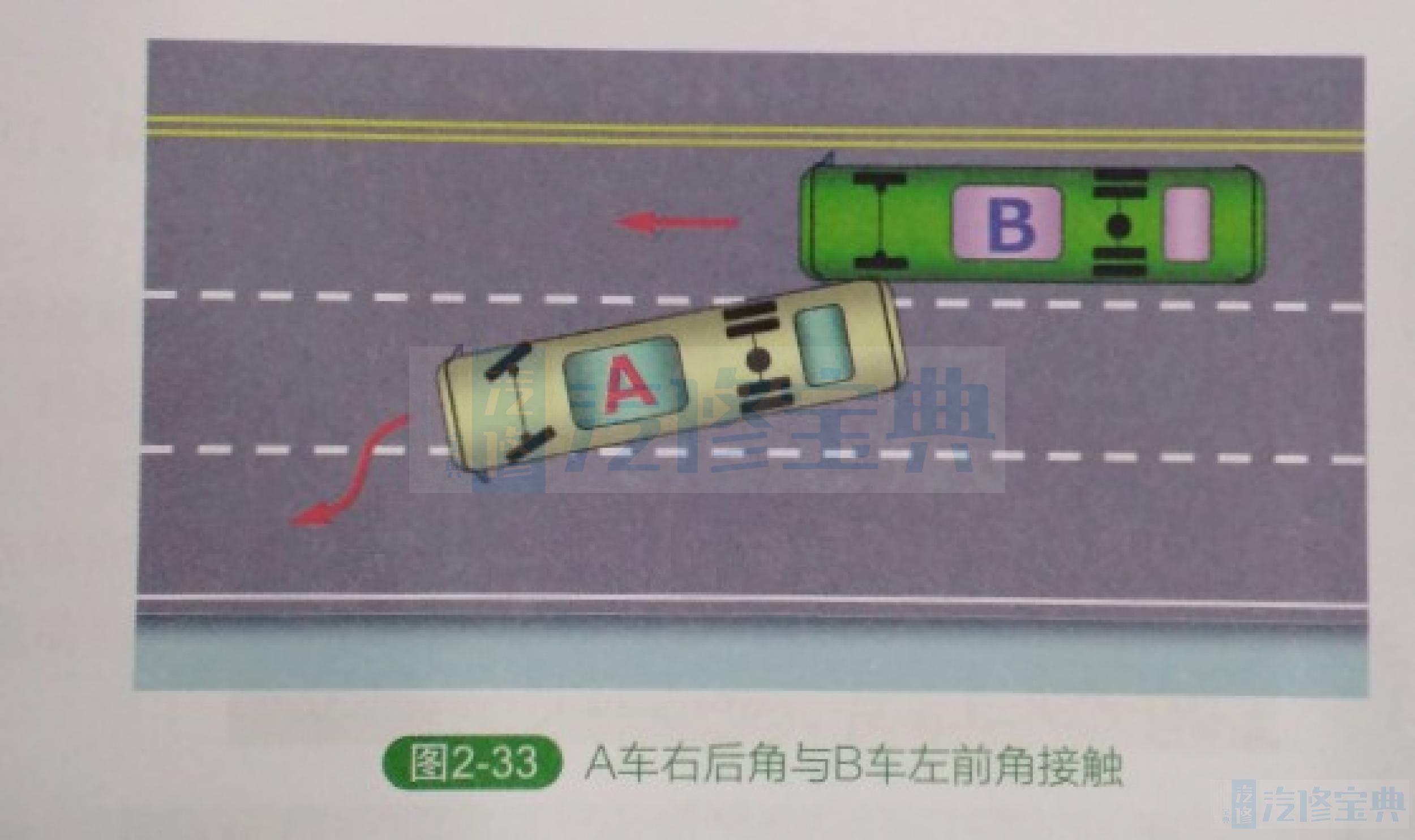

本书笔者就曾经目睹过这样一起交通事故,如图2-33所示,A车、B车两辆大客车同向行驶,在A车向左变更车道的过程中,A车的右后角与B车的左前角发生接触,两车均有不同程度的损坏。

事故发生在交通流量比较大的市区道路,当时车速并不快,事故发生之后,A车在前,B车在后,在相距不远的地点停下。两车驾驶人就事故责任争执不下,只好报警,让交通警察来裁定。交通警察到达现场,经过拍照和询问当事人,一时也难以裁决,只好让双方当事人去交警队接受处理。最终处理结果,双方当事人负事故同等责任,各修各的车。假如当时A车驾驶人懂得大客车车尾外摆值的原理,也就不会发生这起交通事故了。假如当时B车驾驶人懂得大客车车尾外摆值的原理,就可以据理力争,摆脱交通事故的责任了。

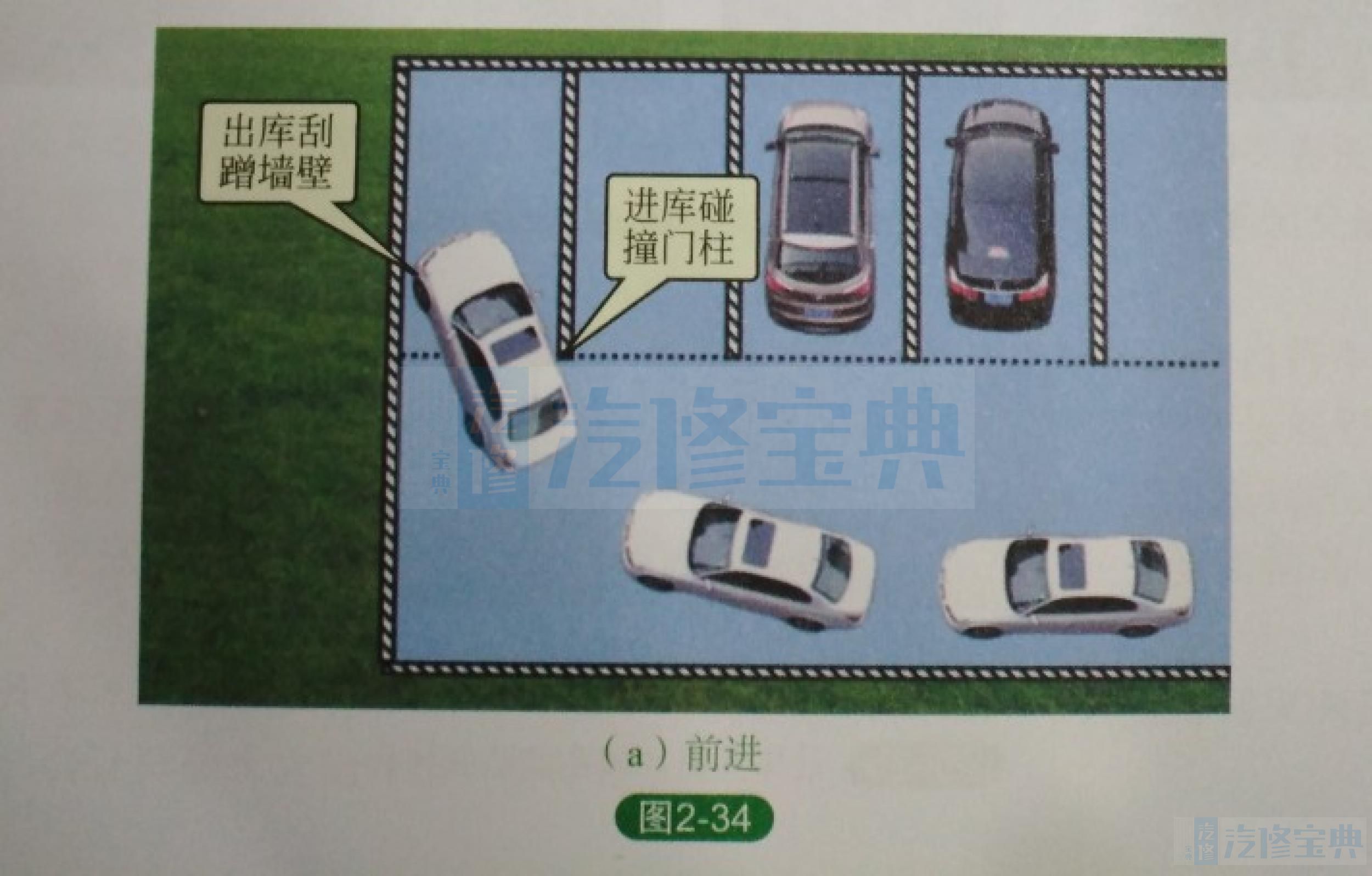

⑤.块窄场地进库技巧如图2-34所示的车库,由于车库门前的场地狭窄,在进库时车辆右侧容易刚蹭,出库时车辆左前方容易剐蹭。后来改用了倒车入库的方法,进出车库就轻松多了。

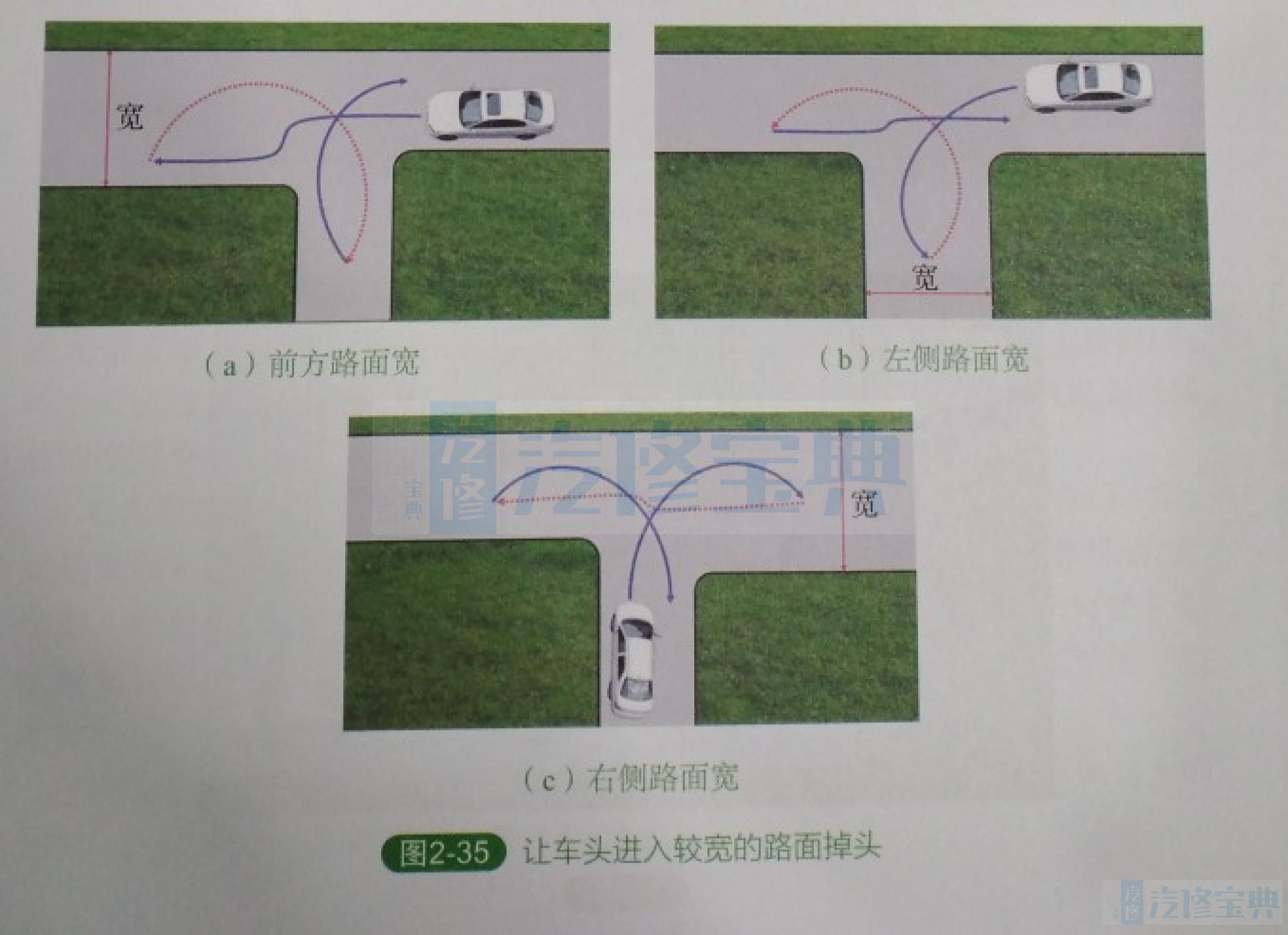

⑥.T形路口掉头技巧如图2-35所示,在狭窄的T形路口掉头时,要将车头朝向较宽的路面,车尾朝向较窄的路面,由于倒车转弯时车头的横扫宽度较大,将车头朝向较宽的路面转弯倒车,可以防止倒车时车头越出路边。

7、防范“鬼探头”谈起“鬼探头”,许多驾驶人都会毛骨悚然。如图2-36所示,南北方向为主流道路,绿灯亮时,由南向北的直行车辆A车、B车同时起步进入交叉路口。随后驶来的C车正好赶上绿灯,C车未经减速,便直行进入交叉路口。

面对红灯的电动自行车由东向西直行进入交叉路口,先后躲过了A车、B车,然后继续向西行驶。由于A车、B车的遮挡,C车驾驶人事先没有发现横向驶来的电动自行车,结果C车与电动自行车发生了侧面撞击,致使骑车人遭受重伤。

关于这起交通事故的裁定,交通管理部门认为,电动自行车在红灯亮时进入交叉路口,属于违反交通信号灯的规定,应该承担交通事故的主要责任。

轿车C通过交叉路口,车速过快,存在交通安全违法行为,应该承担交通事故的次要责任。

C车驾驶人感到自己有点冤任,当他发现横向违规驶来的电动自行车时,立刻采取了紧急制动的避让措施,因此才把交通事故的损害降到了最低程度。

确实,在存在视线盲区的情况下,电动自行车的突然出现,让C车驾驶人很难避免交通事故的发生,人们把这种紧急情况称为汽车驾驶人最可怕的“鬼探头”。

开车不可疏忽大意,稍有大意麻烦就会接距而来。尤其是遇到鬼探头的情形,会让驾驶人立刻吓出一身冷汗。

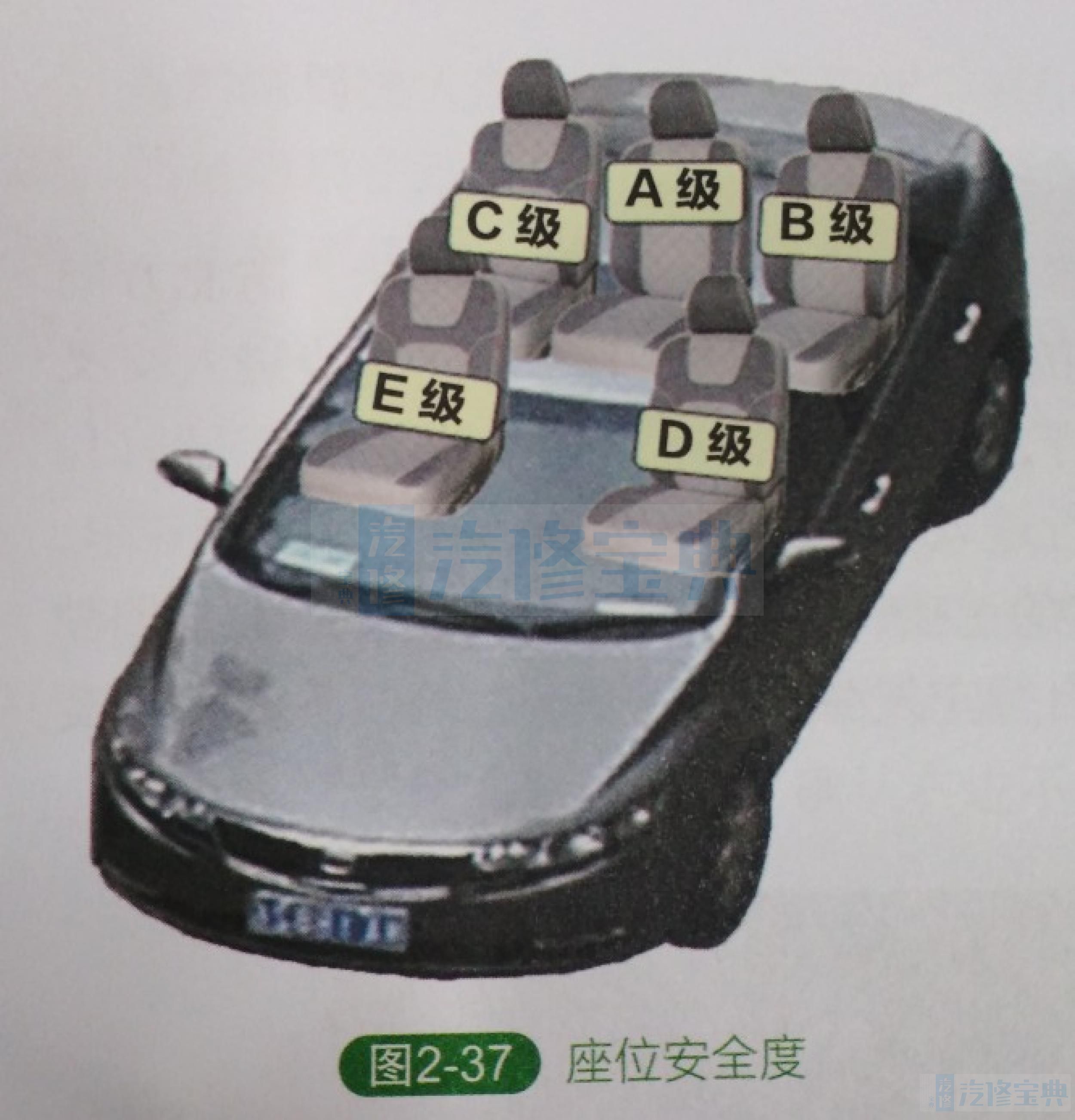

8、轿车座位安全排行榜交通事故调查分析表明,轿车内每个座位的安全度是有所不同的。以5座轿车为例,在使用安全带的情况下,后排座的安全度大于前排座的安全度。后排座中间的座位安全度最高(A级),其次是后排左侧座位(B级),再次是后排右侧座位(C级)。前排座驾驶人座位的安全度(D级)要高于副驾驶人座位(E级),如图2-37所示。

①.后排座位比前排座位安全在汽车碰撞的交通事故中,迎面碰撞、追尾撞击发生的概率比较高,撞击的能量比较大,碰撞时产生的散落物也容易对前排座人员造成伤害,相对而言,后排座比前排座要安全一些。

②.驾驶人座位比副驾驶人座位安全紧急避险是人的一种本能,车辆行驶中遇到追尾或者迎面障碍物的威胁时,驾驶人会不由自主地转动转向盘首先让自己躲开,从而增大了副驾驶人座位的风险,如图2-38所示。

虽然副驾驶人座位的安全度最低,风险系数最大,但许多人乘坐出租车时,还是习惯在这个位置就坐。可能是因为这个位置的视线好,便于与司机交谈。尽管副驾驶人座位安全度最低,但是这个座位的乘客不系安全带的情况还是比较多见的。这大概是乘车习惯的问题,也或许是认为出租车的安全带不清洁。不系安全带,则会进一步降低这个座位的安全度。

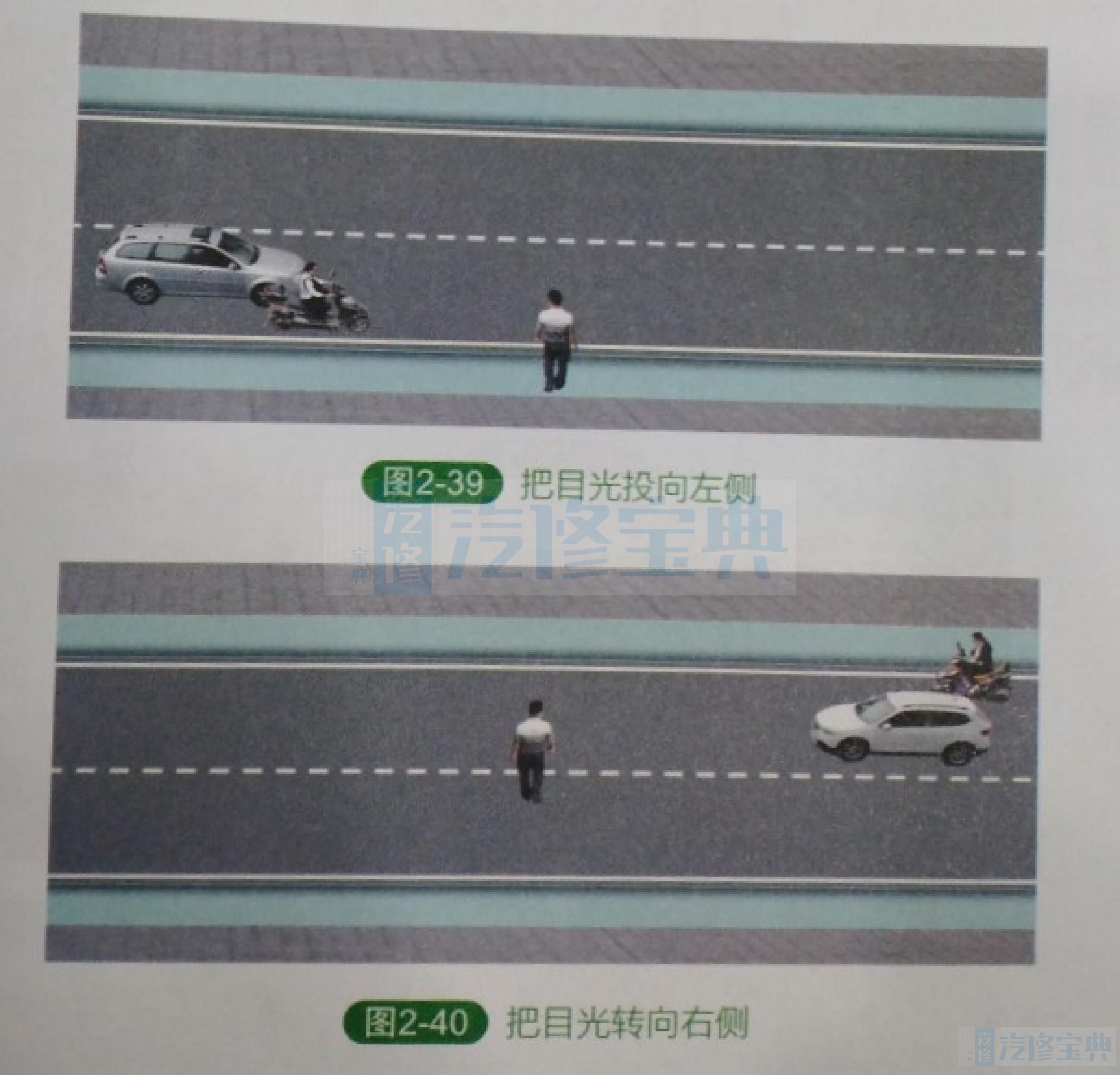

③.后排中间座位最安全如图2-39所示,行人在过马路时,总是首先要把目光投向左侧,确认左边不会发生危险,才会向道路中间行走去。如图2-40所示,当靠近道路中心线时,行人会再把目光转向右侧,确认右边不会发生危险,才会走向马路对面。

如图2-41所示,或许是将行人过马路的习惯转移到车辆驾驶中去了,在接近交叉路口时,多数驾驶人会首先把目光侧重左侧的岔道,驾驶人的座位在左侧,透过车窗向左观察要比向右侧观察的视线清晰。虽然通行规则明确规定“让右边的车先行”,但是,由于种种原因,驾驶人还是更多地提防左侧的侧面撞击。最主要的原因是进入路口之后,我们首先要与左侧的来车发生运动干涉。因此,我们对路口右侧的注意力就会分配得少一些,观察得迟一些,所以,后排右侧发生侧面撞击的可能性就会大一些。

车辆行驶中,后排左、右两侧的座位受侧面撞击的风险比较大。汽车发生侧面撞击的情况,大多出现在通过交叉路口,变更车道的时候。

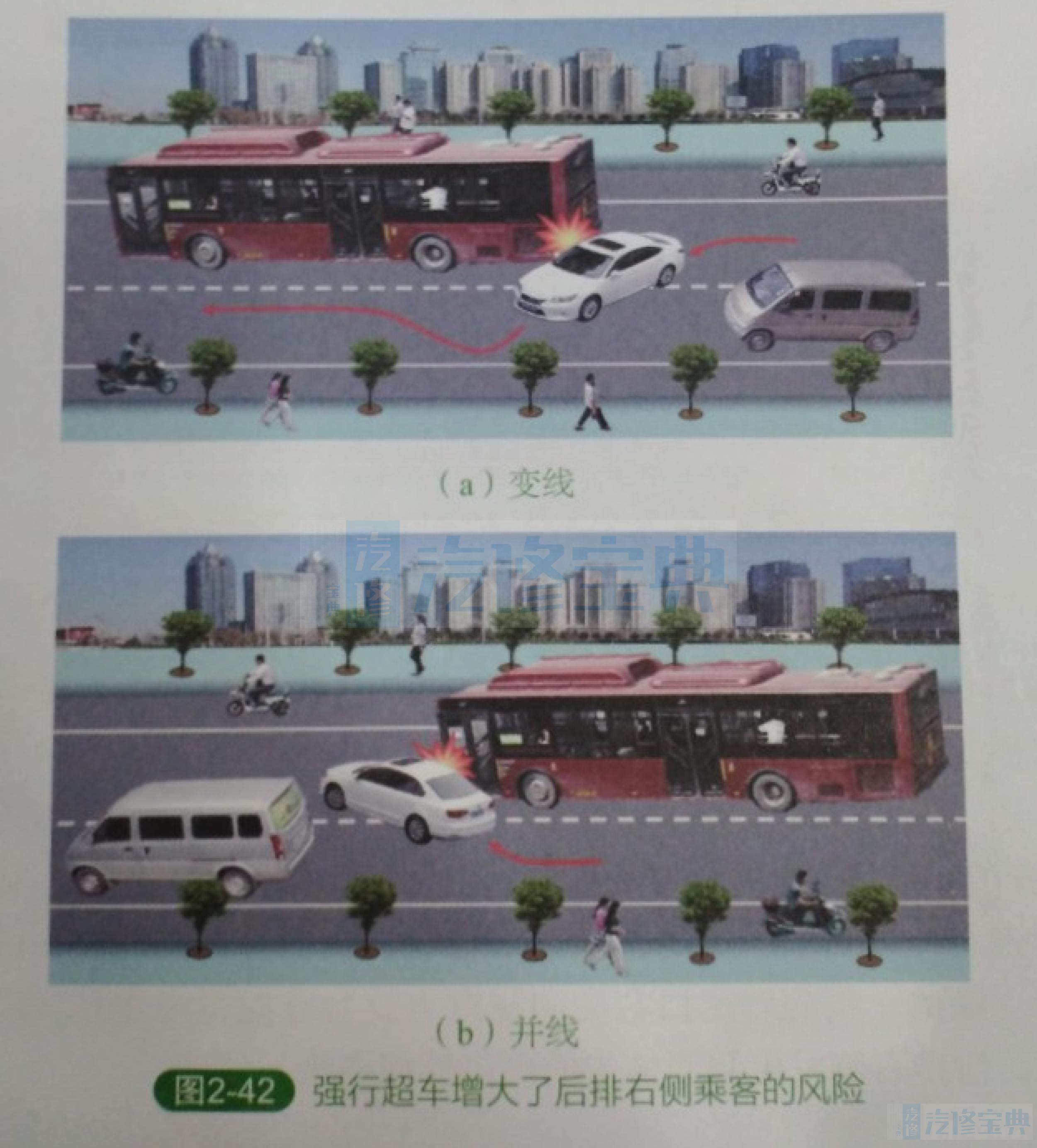

汽车的4个车轮,右后轮与驾驶人相距最远,车辆在行驶的动态中,右后轮所在的动态空间位置最难把握。在交通流量大的繁华路段,或者高速行驶的过程中,变线、并线都可能导致车辆右后方的侧面撞击,如图2-42所示。

前排的两个座位、后排两侧的座位,都可能受到外力的冲撞,只有后排中间的座位安全度最高。但是,在不系安全带的情况下,后排中间座位的乘客安全度将大打折扣,剧烈的碰撞,甚至紧急制动,都有可能使后排中间座位的乘客向前翻滚。