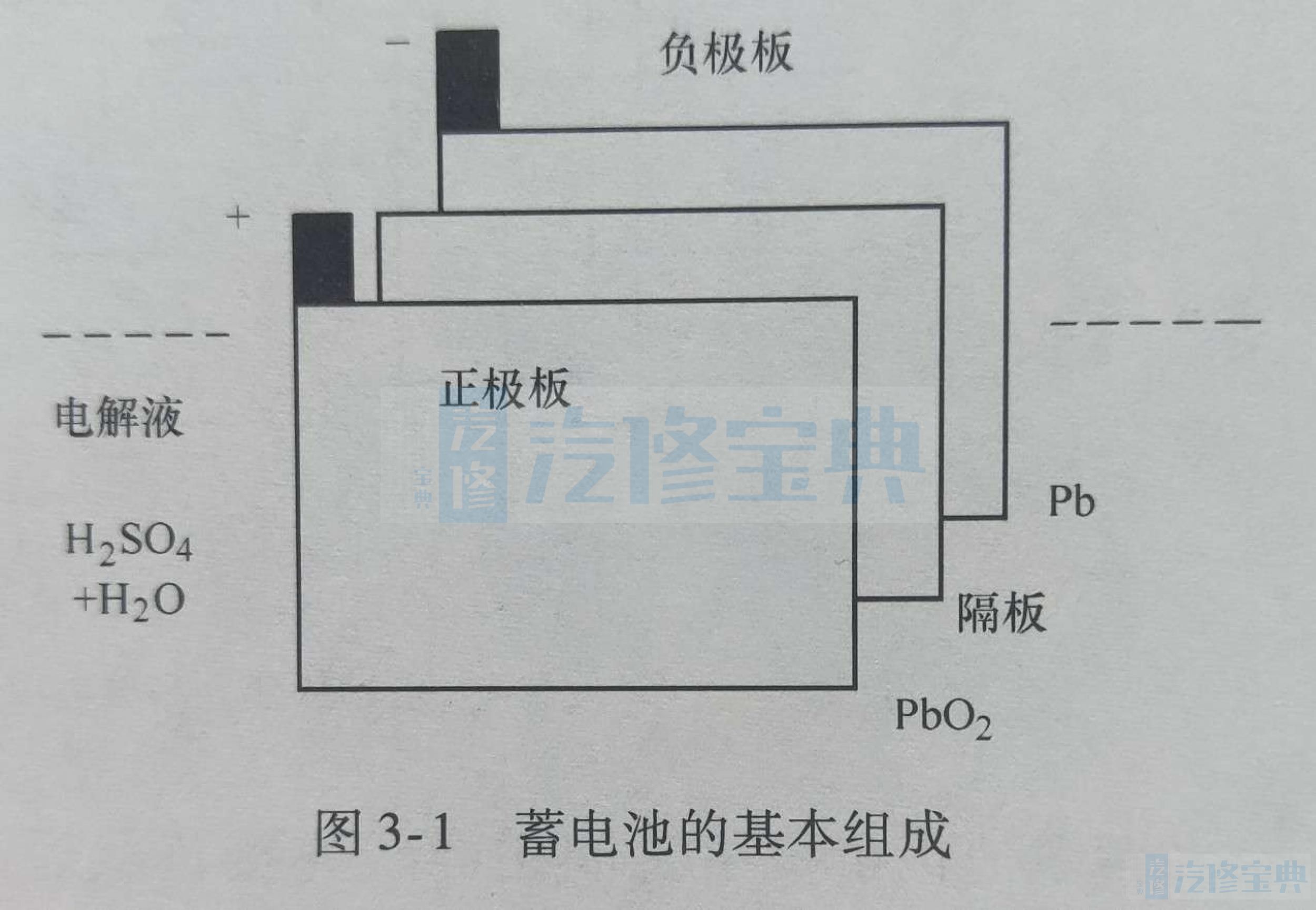

1.蓄电池的基本组成。 汽车上的蓄电池最主要的用途是用作起动电源,由于起动电流很大,因而采用内阻很小的铅酸蓄电池。蓄电池的核心部件是正极板、负极板和电解液,如图3-1所示。在充足电状态下,正、负极板上物质称之为活性物质,其中正极板上的物质是二氧化铅(PbO2)呈棕红色,负极板上的则是纯铅(Pb),呈青灰色。电解液由纯净的硫酸与蒸馏水(H2SO4+H2O)按一定的比例配制而成。

在蓄电池正负极桩之间用导线连接负载后,就会在其电动势的作用下形成放电电流(图3-2a),放电电流使正负极板上的电荷减少,这时,极板上的活性物质会继续溶解电离,以补充被消耗掉的电荷,使蓄电池的电动势得以保持。在放电过程中,正负极板上的活性物质逐渐减少,转化为硫酸铅(PhSO4),并沉附于正负极板的表面,而电解液中的H2SO4减少,H2O增加,电解液的密度下降。

(3)蓄电池的充电过程。

蓄电池放电后,需要通过充电恢复其供电能力。当蓄电池正负极桩之间连接充电电源后,就会形成充电电流(图3-2b),在电源力的作用下,使放电后在正负极板上生成的硫酸铅(PbSO4)又逐渐还原为活性物质PbO2和Pb,而电解液中的H2SO4增加,H2O减少,电解液的密度上升。

3.蓄电池的特性与常见故障。

(1)蓄电池的充放电特性。

铅酸蓄电池具有内阻小,可在短时间内迅速提供大电流,且电压稳定。因此,用作发动机的起动电源特别适合。蓄电池放电后,沉附在其正负极板表面上的PbSO4具有电阻的作用,且极板上沉附的PbSO4越多,蓄电池的内阻就越大。随着蓄电池放电程度的增加,蓄电池的内阻也会逐渐增大。因此,当蓄电池亏电时,起动时蓄电池的端电压会下降很多,导致蓄电池不能提供足够的电流而使起动机运转无力或不能转动。

当发动机起动后,发电机便正常发电,并可向蓄电池充电,直至蓄电池恢复到充足电状态。充电过程,蓄电池的电动势逐渐升高,充电电流逐渐减少(定压充电)。充电后期,充电电流会使电解液中的水分电解,变成氢气和氧气逸出,导致电解液的液量减少。

(2)蓄电池的电容特性。

蓄电池的极板还具有电容的作用,在汽车电路中相当于并联了一个容量很大的电容器。

当电路中出现瞬间高电压脉冲时,只是对蓄电池形成瞬间的充电电流,蓄电池的端电压不会有明显的变化。蓄电池的电容特性起到了稳定汽车电路电压的作用,可使汽车电路中电子元器件不受瞬间过电压的损害。正因为如此,现代汽车特别强调蓄电池的连接一定要可靠。

(3)蓄电池极板的硫化。

蓄电池极板硫化是指其极板上放电时生成的PbSO4变成了粗晶体(称之为硫酸铅硬化),粗晶体硫酸铅在电解液中很难溶解电离,因而在蓄电池正常充电时,不能将其还原为极板的活性物质。因此,蓄电池极板硫化会使其容量下降、内阻增大,最终导致蓄电池“充不进电”而不能继续使用。

蓄电池使用寿命缩短最常见的原因就是其极板硫化,而极板硫化主要是因为PbSO4再结晶后形成了粗晶体结构。容易引起蓄电池极板再结晶最常见的原因主要有:

1)蓄电池放电后长时间没有将其充足电,极板上的PbSO4在较长的时间里,因其溶解度随温度变化而导致再结晶。

2)蓄电池电解液量不足,极板外露于电解液而氧化,也容易使极板硫化。

3)蓄电池电解液不纯或密度过高,蓄电池在未充足电状态下环境温度变化大等均容易引起PbSO4的再结晶。

可见,在汽车使用过程中,始终使蓄电池保持充足电状态,对延长蓄电池使用寿命至关重要。

(4)蓄电池的自放电。

在没有接通用电设备的情况下,蓄电池的电量自行消失,这种现象称之为自放电。蓄电池轻度自放电是不可避免的,但是,蓄电池在一昼夜自行消失的电量超过了其额定电量的2%,则就属于自放电故障了。造成蓄电池自放电故障最常见的原因有:

1)蓄电池盖表面脏污(沉积了灰尘、油污等)而导致漏电。

2)蓄电池电解液不纯,其内部形成局部电池而自行放电。

蓄电池在平时使用过程中,保持蓄电池盖表面清洁及其电解液的纯净(蓄电池电解液的液面过低时,应补充纯净的蒸馏水),可有效防止蓄电池出现自放电故障。此外,汽车电路中的线路或开关等有漏电故障时,故障现象与蓄电池自放电故障相似,应注意检查判别。